サギョウ先生

サギョウ先生どうもサギョウ先生です!

ここでは登竜門の考え方を共有していきたいと思います。

特に経験の浅いセラピスト(1〜5年目)向けのコンテンツです!

ベテランの皆さんは頭の整理にでも使ってもらえると嬉しいです。

動画でも解説しています⬇️

ハッとした一言

後輩が臨床と勉強に躓いていたので尋ねると

「何したらいいかわからなくて…」

と一言。

「いや、やれることはあるだろう」と思ったと同時に、

そういえば、一年目の僕も全く同じことを思っていたことを思い出しました。

本当に何をすればいいかわからなくて、焦って、いろんな参考書を買ったり、勉強会に参加したり、、、

でも、なかなか実を結ぶものに出会うことができませんでした。

そんな時に、先輩から「◯◯先生って人が最近勢いがあるから、一緒に勉強行かない?」と誘ってくれました。

その勉強会で先生の話を聞くと、今まで靄がかかったように前が見えなかった僕の頭が一気に冴え渡りました。

そうか!

考え方が大切なんだ!!!

学び方を学ぶ必要がある!

いくらいい勉強会に行っても、いい本を買っても、その知識が役立つことは少ないということは皆さんも経験しているかと思います。

例えるなら

いくら高品質の生地を持っていても、着ることができません。正しく製法して、糸で縫い合わせないと僕らが身に纏える洋服にはならないんです。

知識も全く一緒です!

いくら知識(生地)を持っていても、応用(縫い合わせ)ができないと、身に纏えないんです。

じゃあ、どうやって学ぶのか?

一番早いのは、その考え方を持っている先輩の頭の中を見せてもらうのが早いです。

生地を買いに行く(参考書・勉強会)ように、縫い方も習いに行かないといけないわけです。

そこで、一つ提案として僕(サギョウ先生)の頭の中をみて、縫い方を一緒に覚えてみませんか?

僕の縫い方が合わない人もいるかと思います。それは、情報の処理の仕方が違うので仕方のないこと。

でも、もし僕の縫い方がドンピシャの方は

ぜひ覗いていってください!

サギョウ先生の頭の中

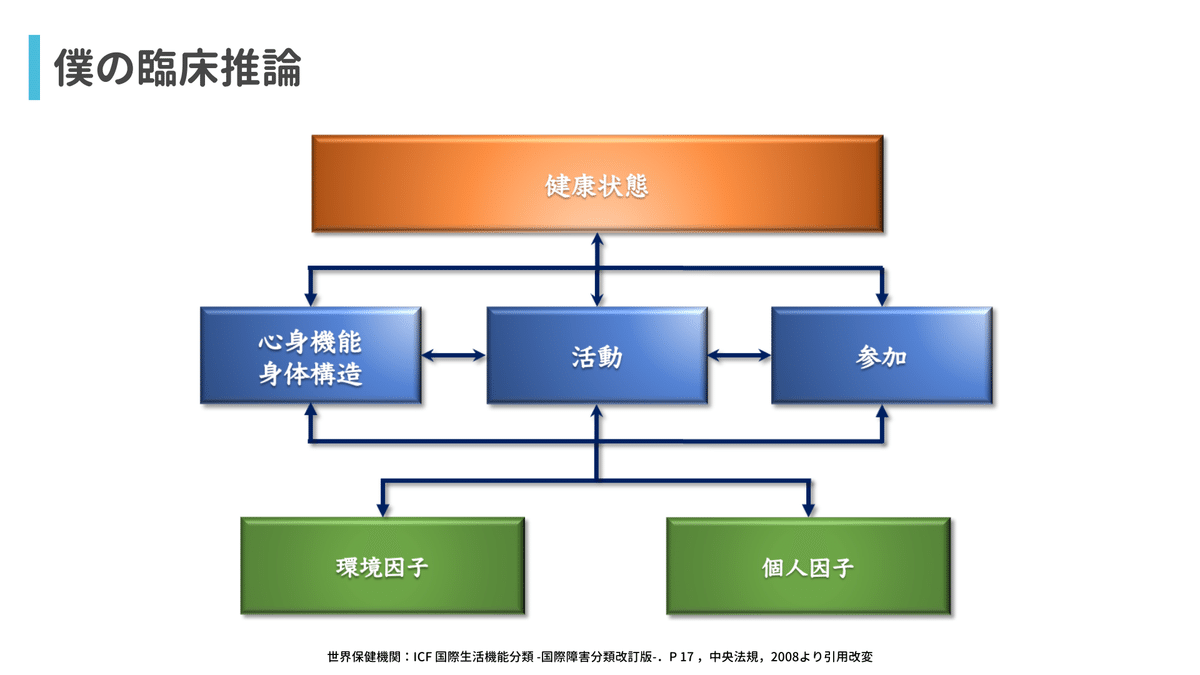

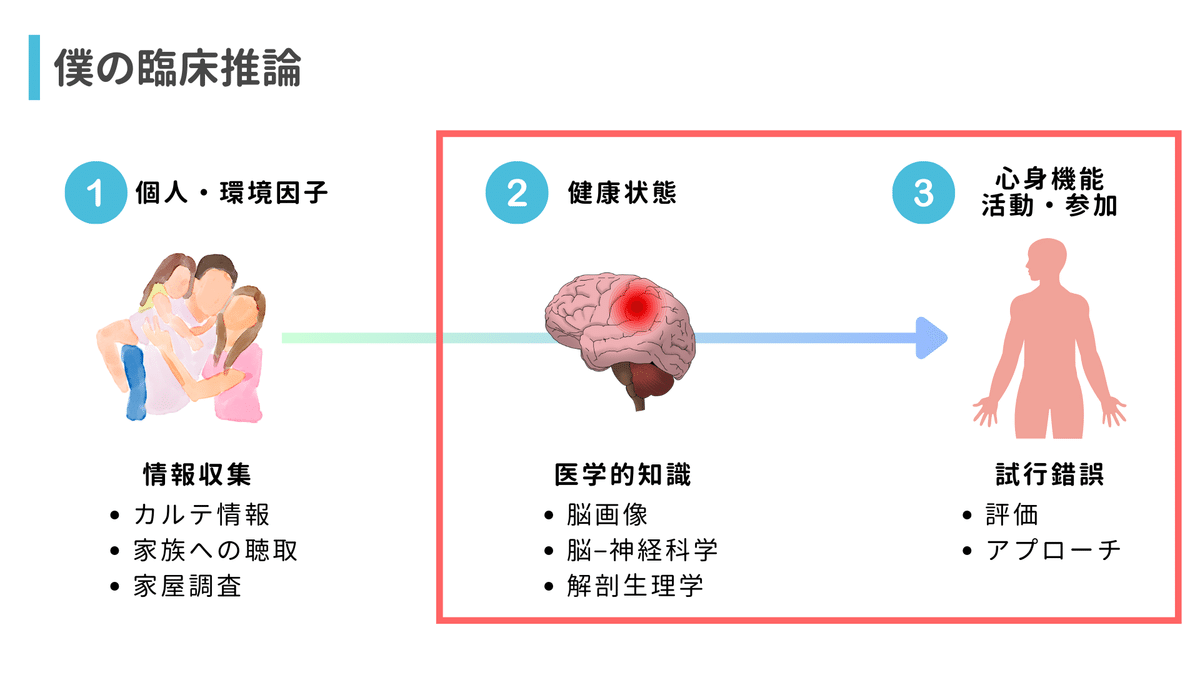

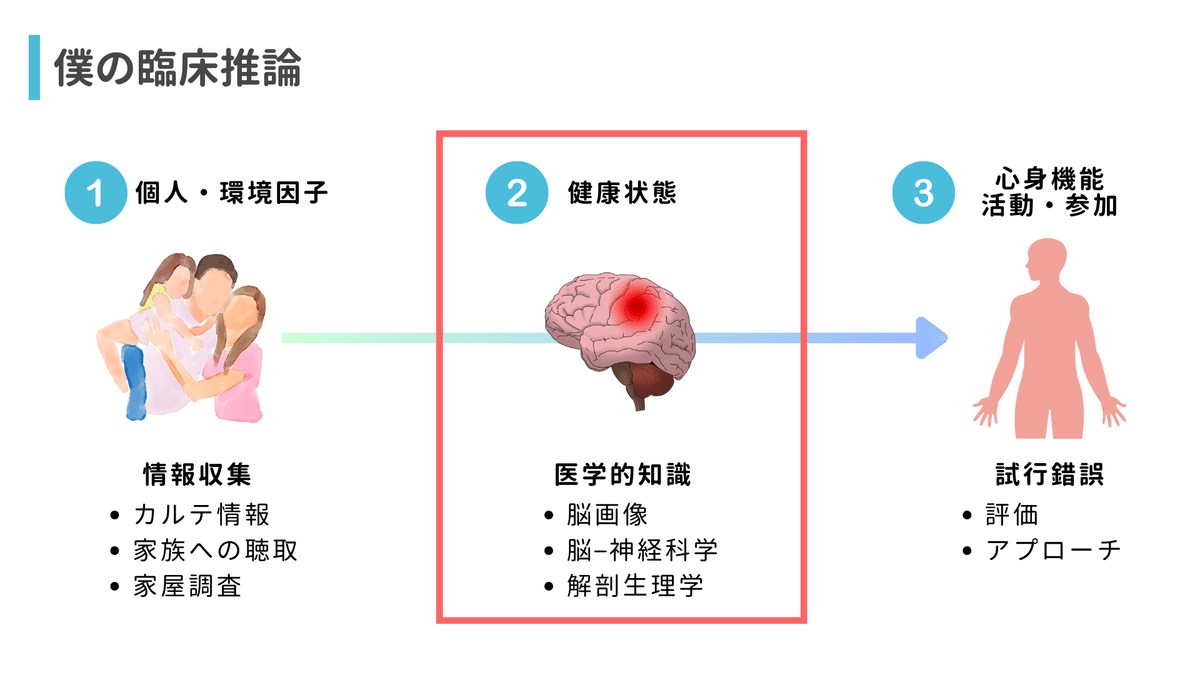

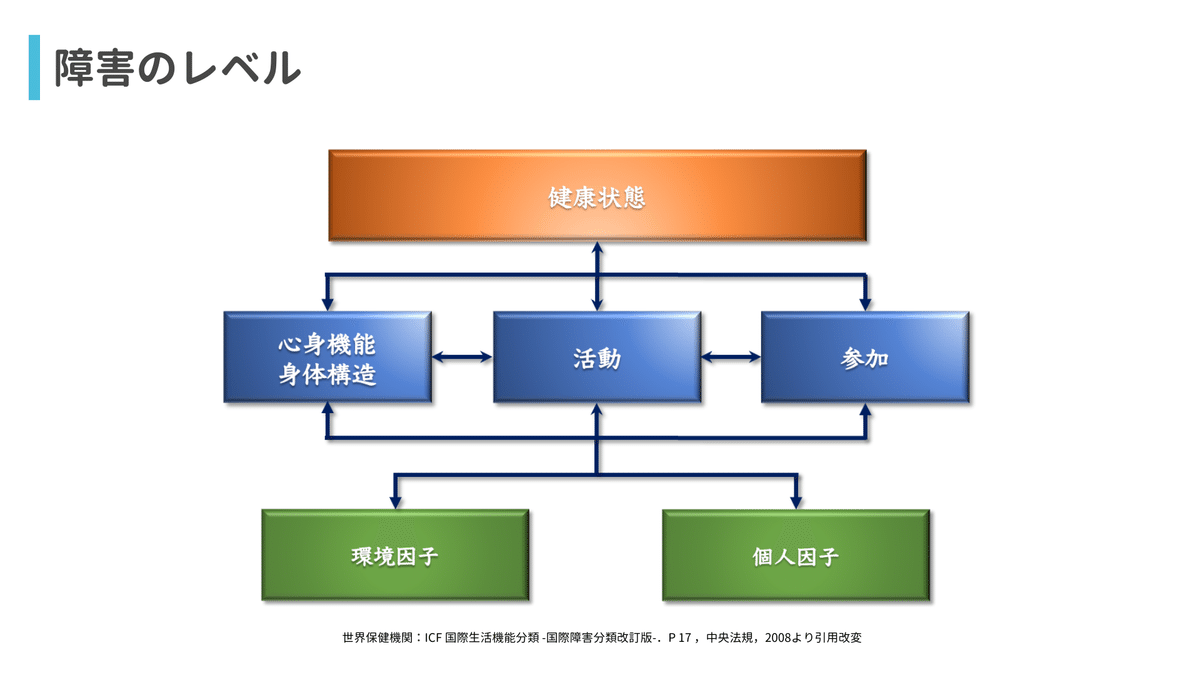

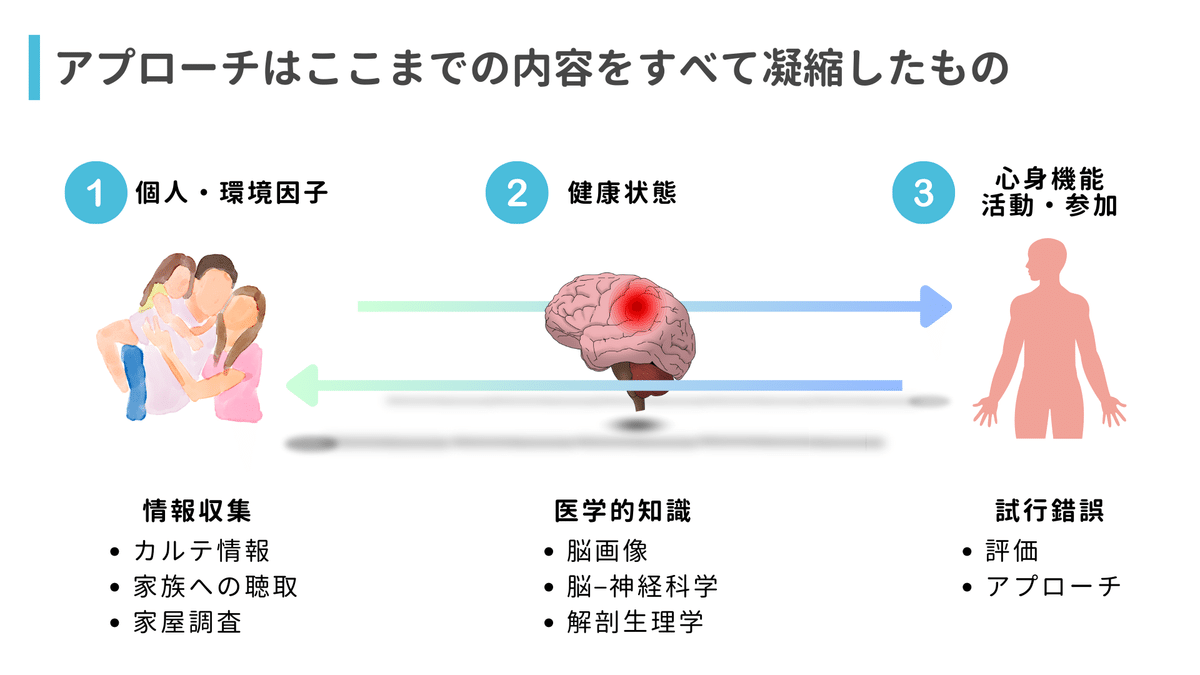

一番参考になるのは、皆さんもよく知っている「ICF」です!

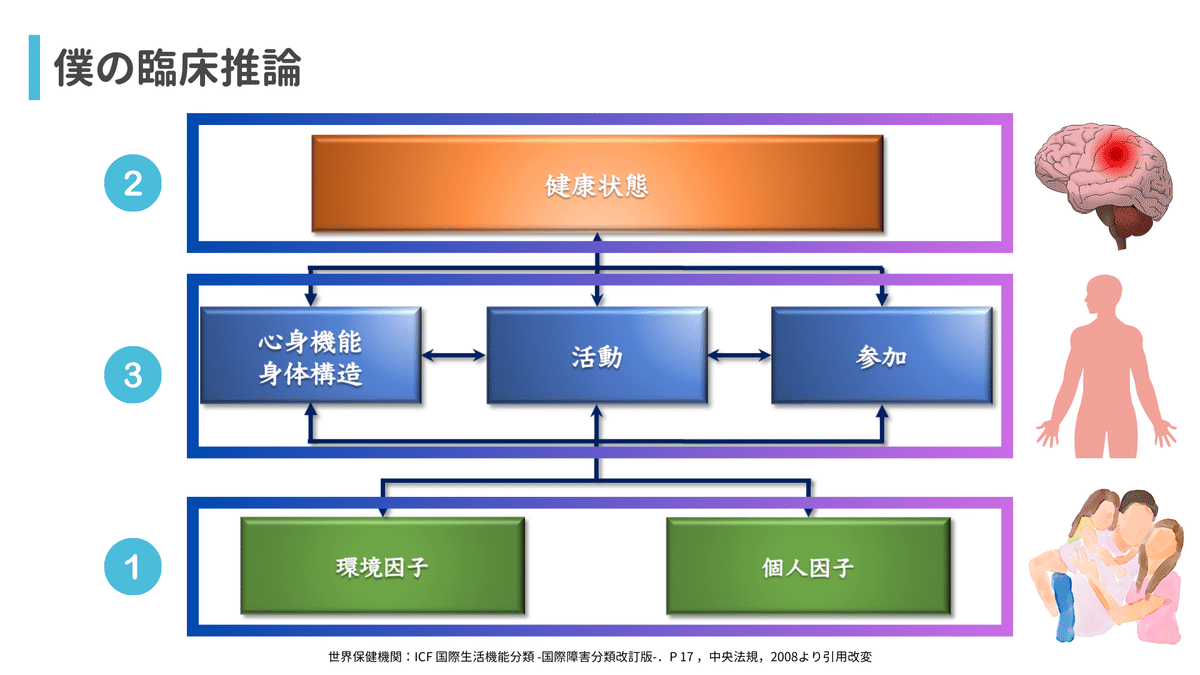

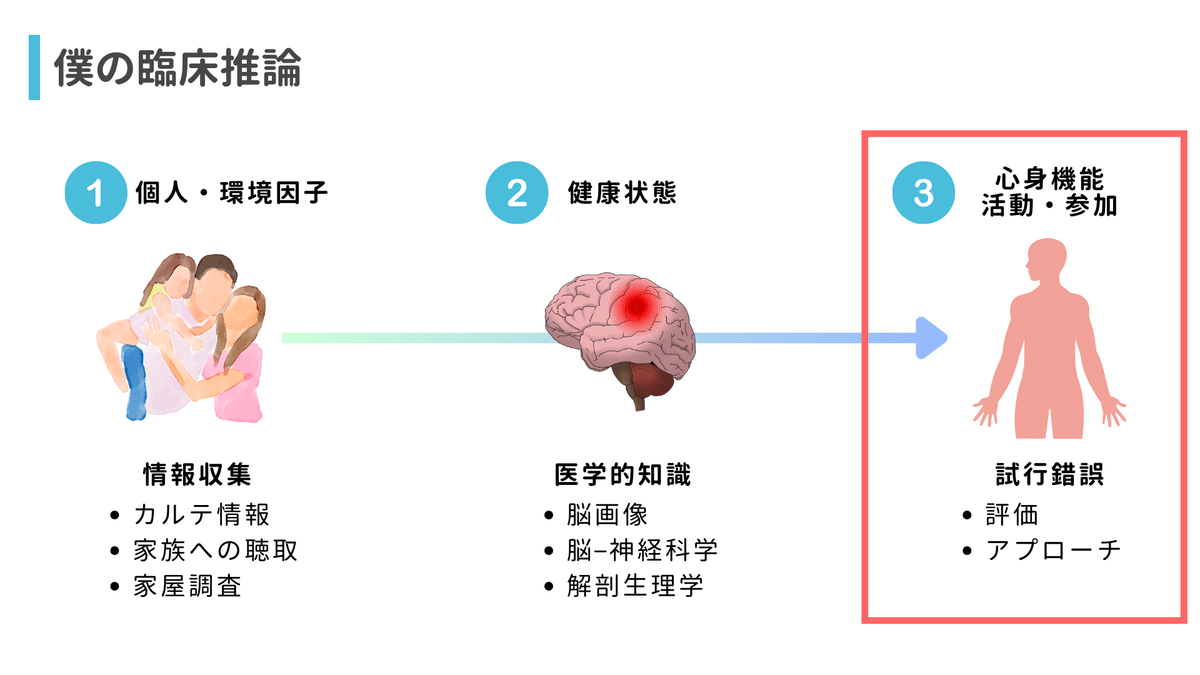

整理がしやすいように、ICFを数字の順番で並べ変えます!

僕はこの順番で頭の中を整理しています!

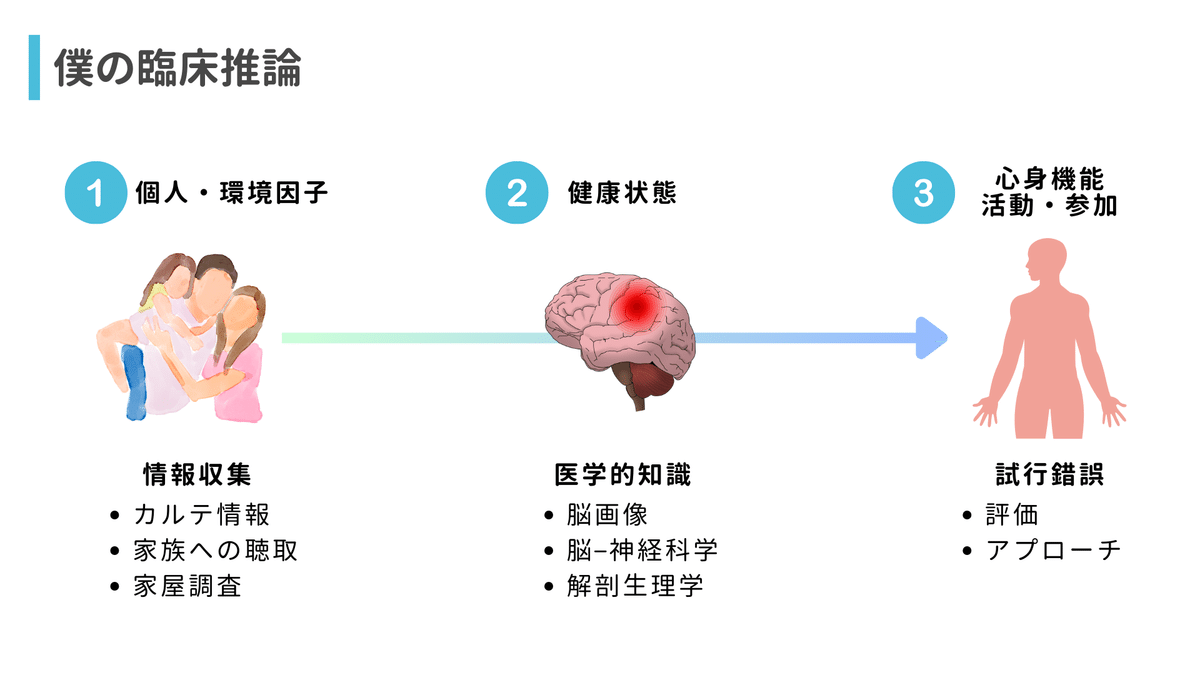

例えば、どんな人生を送ってきた人(個人・環境因子)が、今回どんな病気(健康状態)になってしまったせいで、どんなことに困っている(心身機能→活動→参加)のか?とまとめていくわけです!

③に関しては、さらに解像度を高くして、(心身)機能の問題はなにか?能力(活動)の問題はなにか?(現在の参加を)選択した理由はなにか?を考えていきます。

①に関しては、本人や家族、関係性の深い人、ケアマネジャーなどから情報を収集し、必要であれば家屋調査などを行なっていきましょう。

病院に勤めている場合には、NsやMSWさんがより深い情報を持っていることが多いので、他職種から情報を聞くのも大切ですね!

で!!!

ここまでは、知ってるわ!!!!

という声が聞こえそうなので、今回のメインの②と③の解説に移りますね!

まず僕が大切にしているのはニューロリハビリテーション(ニューロリハ)という考え方です!

ご存知の人も多いと思うので、あえて説明はしませんが、近年のリハビリにおいて超重要な考え方ですよね!

このニューロリハをもとにするわけですが、

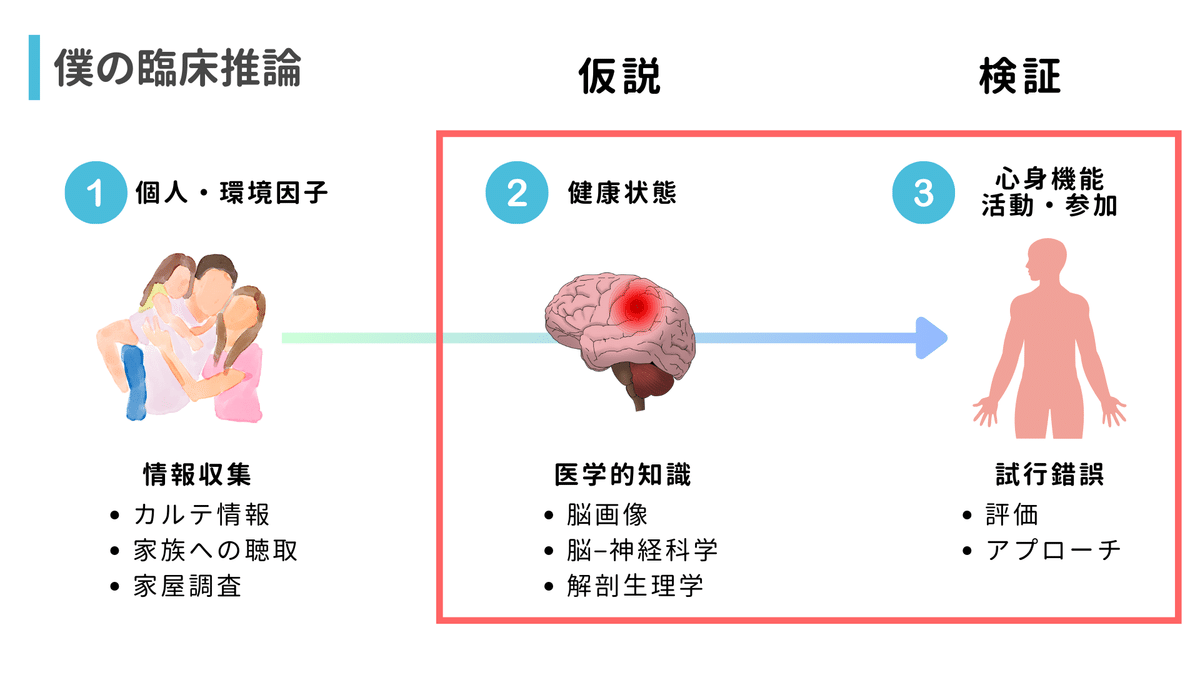

僕がしっくりくる考え方としては、②では主に「仮説」を立てることが重要です!

なるべく根拠が明確で解像度の高い仮説を多く持てば持つほど、臨床での応用が効きます!

まずは仮説がないと何も始まりません!

次に大切なのが、その仮説が正しいのか?それとも全く違うのか?を「検証」することです!

仮説を立てただけでは机上の空論でしかありませんので、実際に行動して確かめる必要があります。

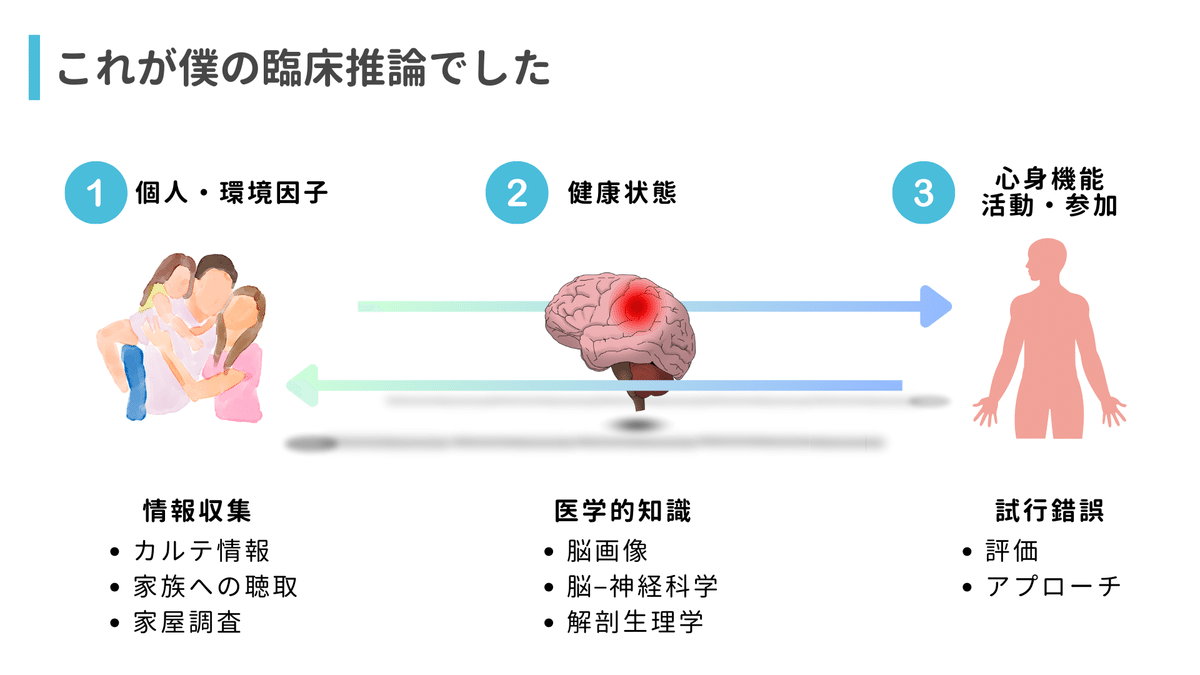

この「仮説と検証」をする過程を、僕は「臨床推論」と呼んでいます!

では、さっそく実践的な内容に移ってきましょう!

まずは健康状態から仮説を立てていく方法です!

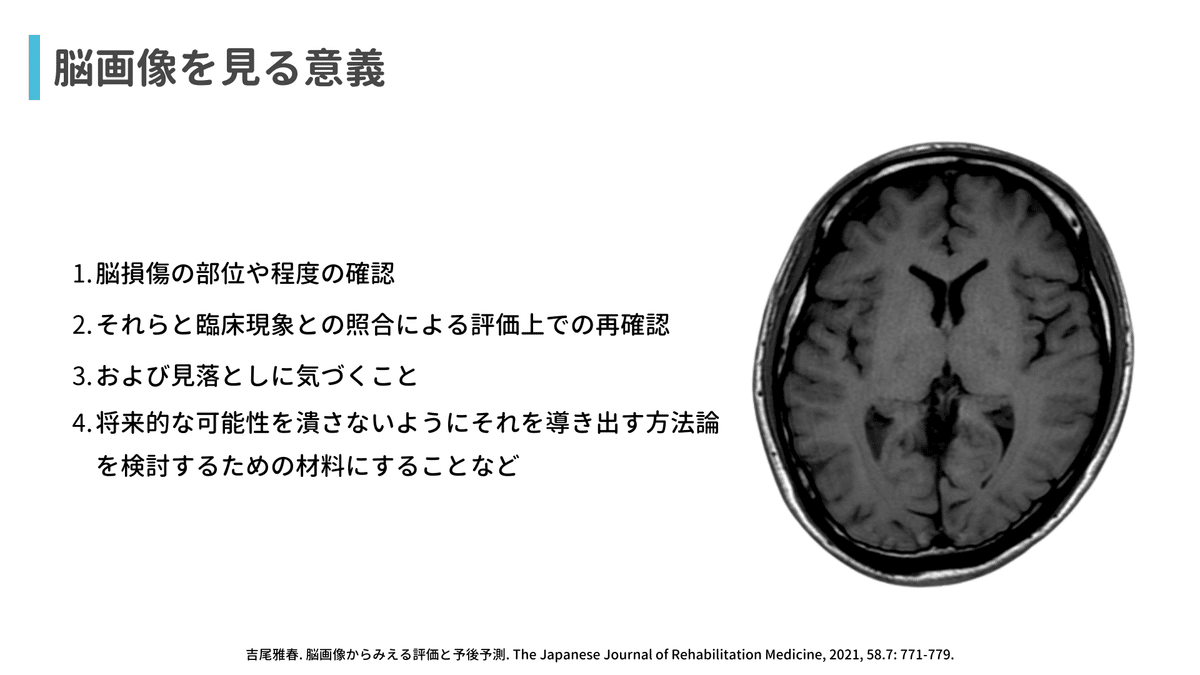

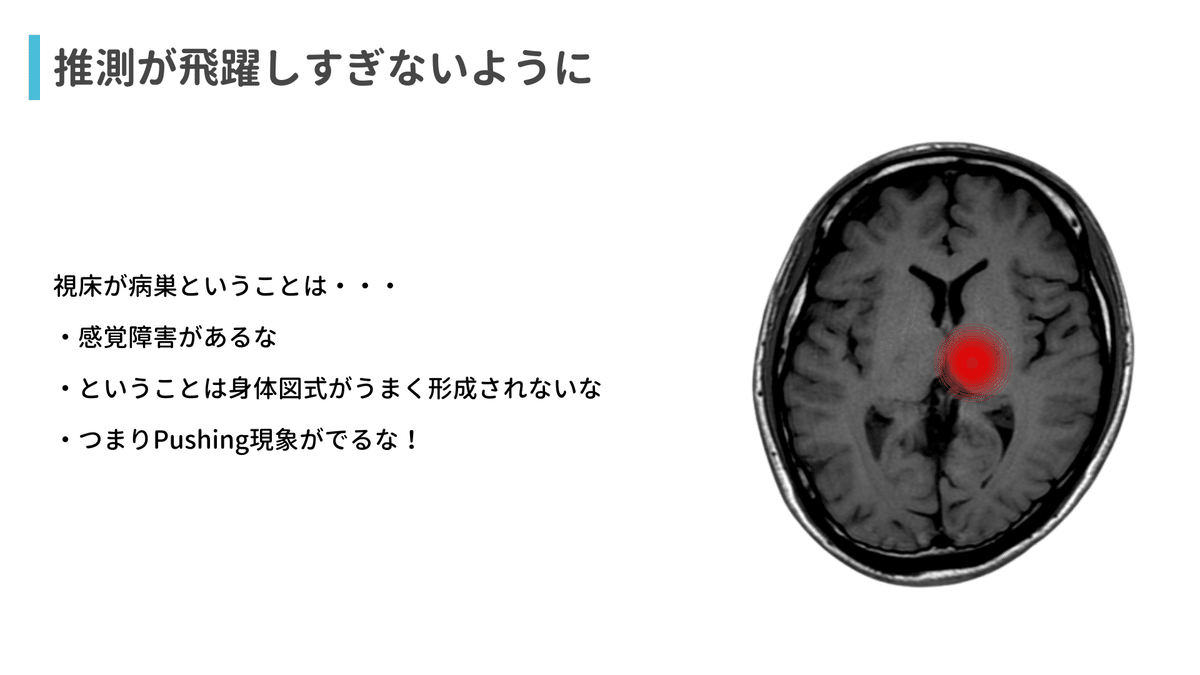

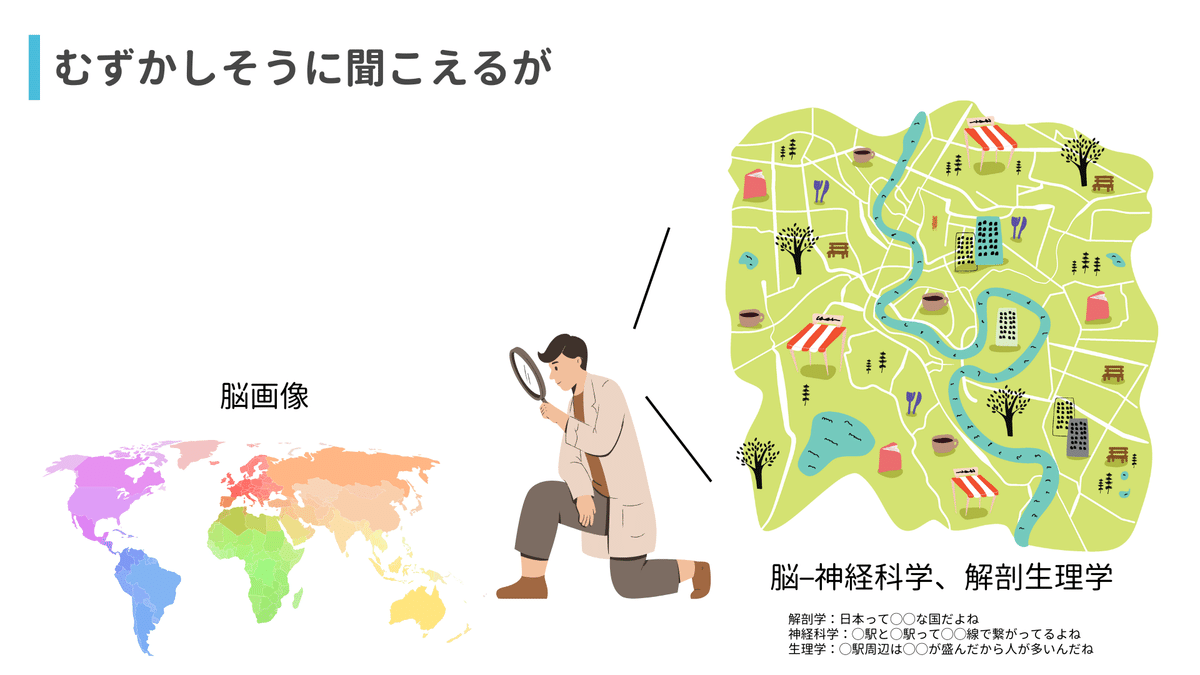

脳画像の使い方

脳卒中リハビリを行うにおいて、重要な情報の一つが脳画像です!

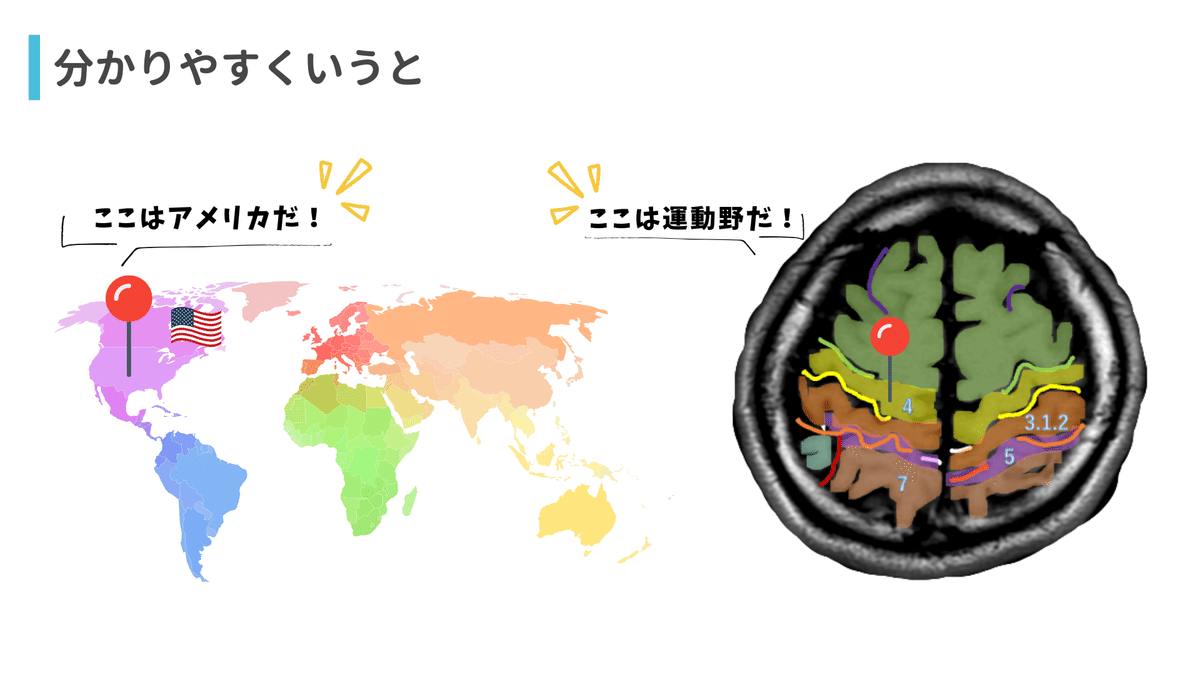

脳画像を見ることをわかりやすく言うと、

世界地図の中から「アメリカはここだ!」と見つけるような作業と同じです!

まずはどこに問題があるかが分からないと、なにに対処したらいいかがわかりませんもんね!

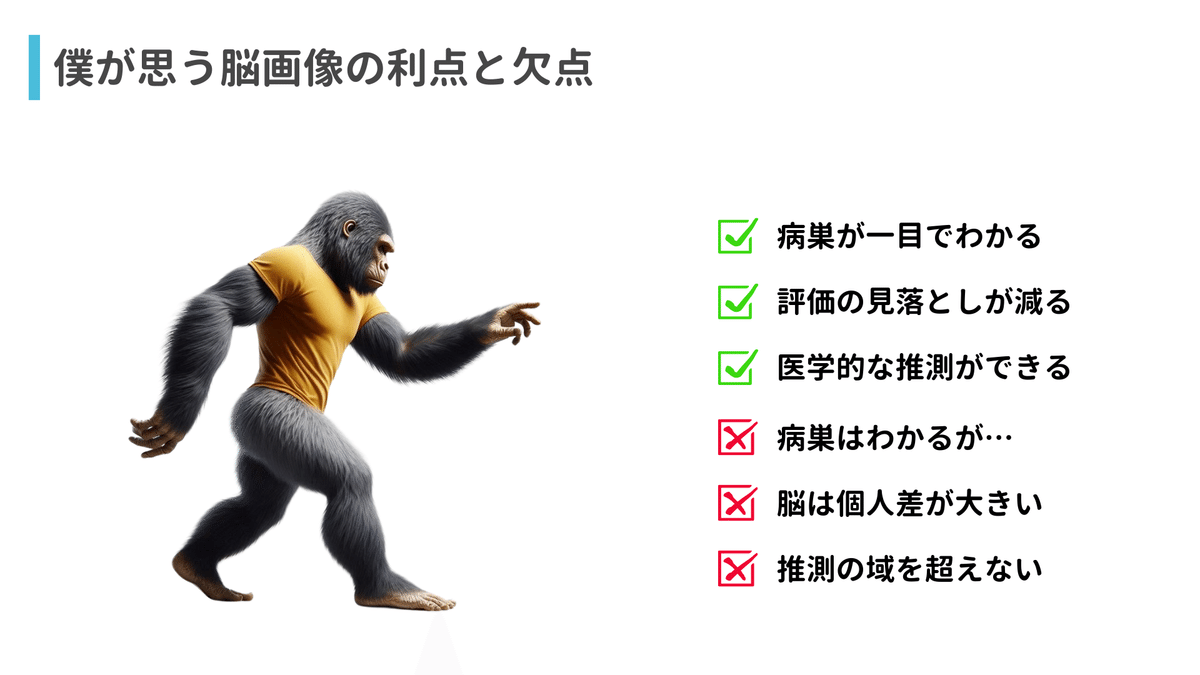

脳画像は一目でどこに病巣があるかが分かるので、その後の仮説が立てやすいと言うのが最大のメリットだと思っています。

むしろ脳画像を見ないで臨床に出るのが考えられないほど重要な情報です!

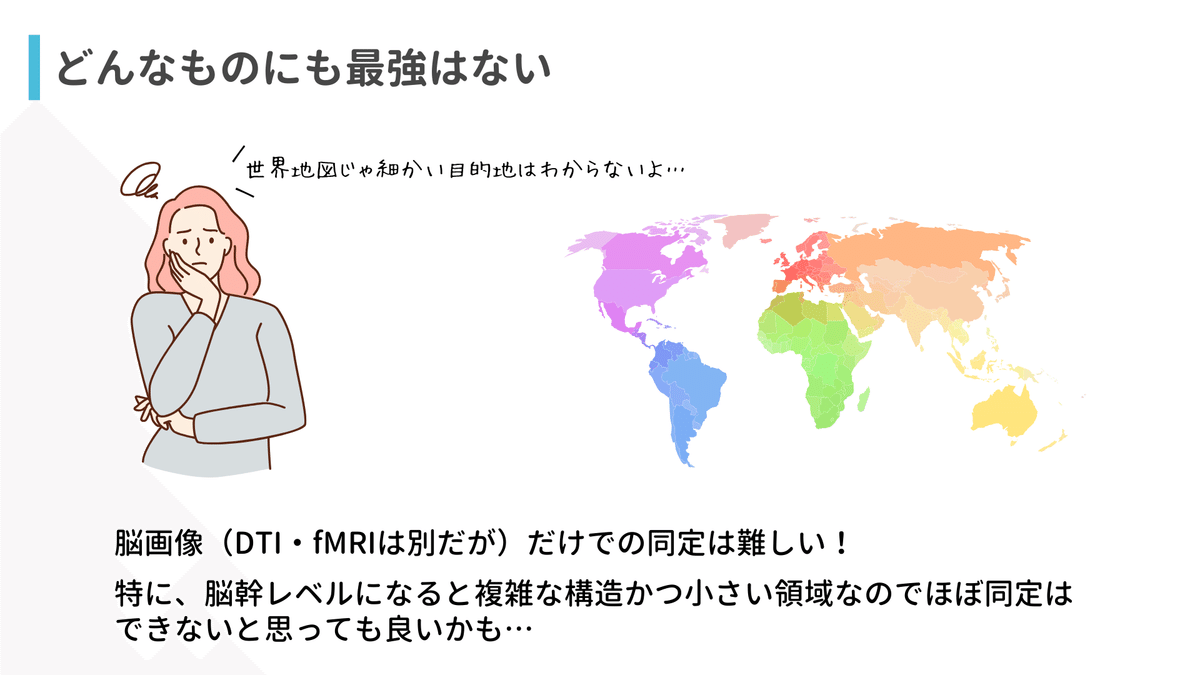

ただ、あくまでも大まかな場所を教えてくれるアイテムと言うのが脳画像の限界かと思います。

例えば、「アメリカはここだ!」とわかっても、「どこにニューヨークがある」だとか、「ニューヨークからフロリダはどれくらい離れている」だとか、「ディズニーワールドはどこにある」だとかが分からないと、旅行のプランは建てられませんよね?

つまり、さらに細かいレベルでの知識がないとプラン(仮説)は建てられないんです!

実は、脳画像には気をつけないといけないところがもう1つあって、、、

脳画像はかなり大まかな地図なので、詳細はあんまり把握できません。

さらにいうと脳には個人差がありますし、個人の中でも左右差があるので、一般的な教科書に載っているイラストや写真とはかなり違います。

でも、あたかも一般的な脳と同じ場所だと判断してしまい、「ここの脳梗塞だからこの症状に間違いない!」と決めつけてしまう場合があります。

ちなみにこれは、勉強を始めた頃の僕です、、、

「その脳梗塞なら麻痺は出ないよ!」と言ってた頃の僕です、、、

黒歴史ですね・・・

皆さんにはこうなってほしくないので、脳画像って大体こんなもんだよね〜くらいで使ってもらえると嬉しいです。

では、こう言った大まかなものから、精度の高い仮説を立てていくにはどういった知識が必要になるのでしょうか?

そうです!

それが脳科学や神経科学、解剖学、生理学などのさらに細かな学問です!

脳-神経科学・解剖生理学の使い方

この辺りでアレルギーが出てくる人もいるかもしれませんが、ここを超えないことにはアプローチを組み立てるまでの根拠が弱くなってしまいます。

すごい難しいところなので、焦らず、ゆっくり覚えていきましょう!

脳画像と神経科学などの役割の違いとしては、初めから細かなレベルだけで考えると仮説がいくらあってもたりませんよね。

でも、はじめに大体の範囲さえわかれば、その中で細かい仮説を立てるだけですみます!

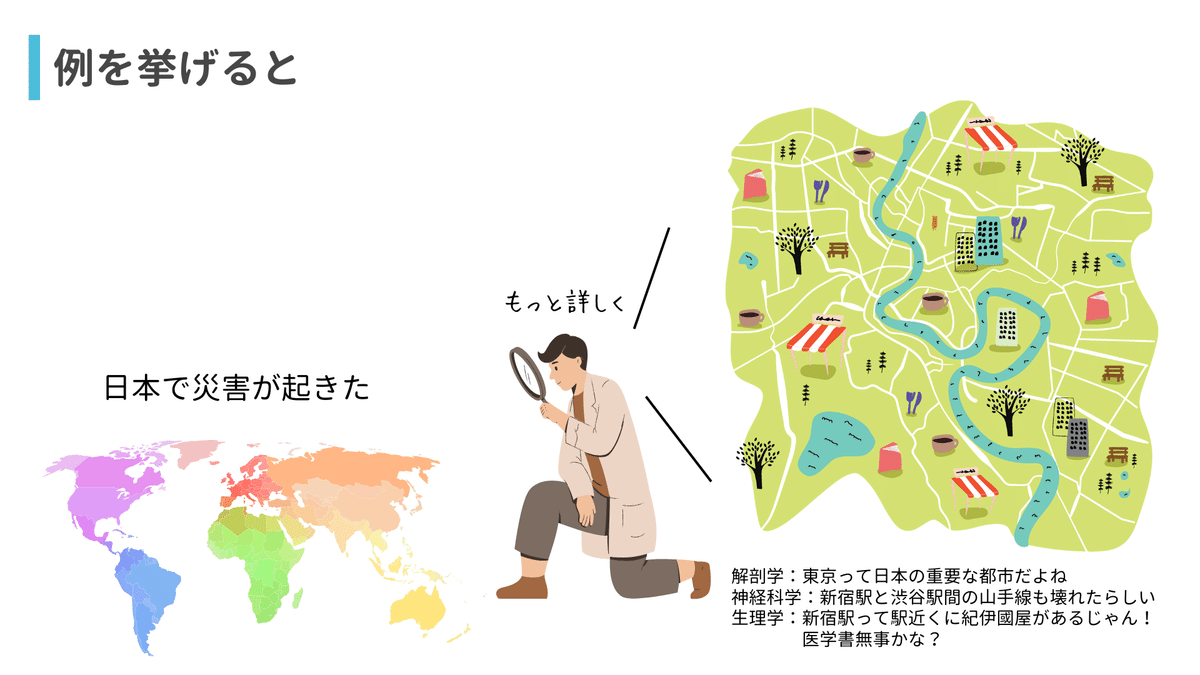

イメージでいうと、「世界のどこかで災害が起きた!」よりも「日本で災害が起きた!」の方が具体的な対処ができますよね?

こうなれば、日本の地理や文化などを知っていればどうにか対処ができるかもしれません!

しかし、脳画像でわかるのはどの国か?レベルの解像度でしかないので、これより細かい内容に関しては想像していくしかありません。

そこで必要になる知識が、「脳科学」や「神経科学」、「解剖学」、「生理学」になります。

学問の細かさで並び替えると、解剖学>脳科学>神経科学>生理学の順で細かなメカニズムが必要です。

地図の例のイメージとしては、

- 解剖学

日本の構造(都道府県レベル)や大まかな文化などがわかる - 脳・神経科学

各市区町村の構造や文化、電車の路線、主要な道路などがわかる - 生理学

住所レベルの構造や文化がわかる

こんな感じに細かくまでわかれば、より具体的な災害の規模がわかるので、「どんな被害がでるのか?」が想像がつきやすくなりますよね!

ニューロリハといえばやっぱり脳・神経科学じゃん!

これが最強じゃん!

と思いますよね?

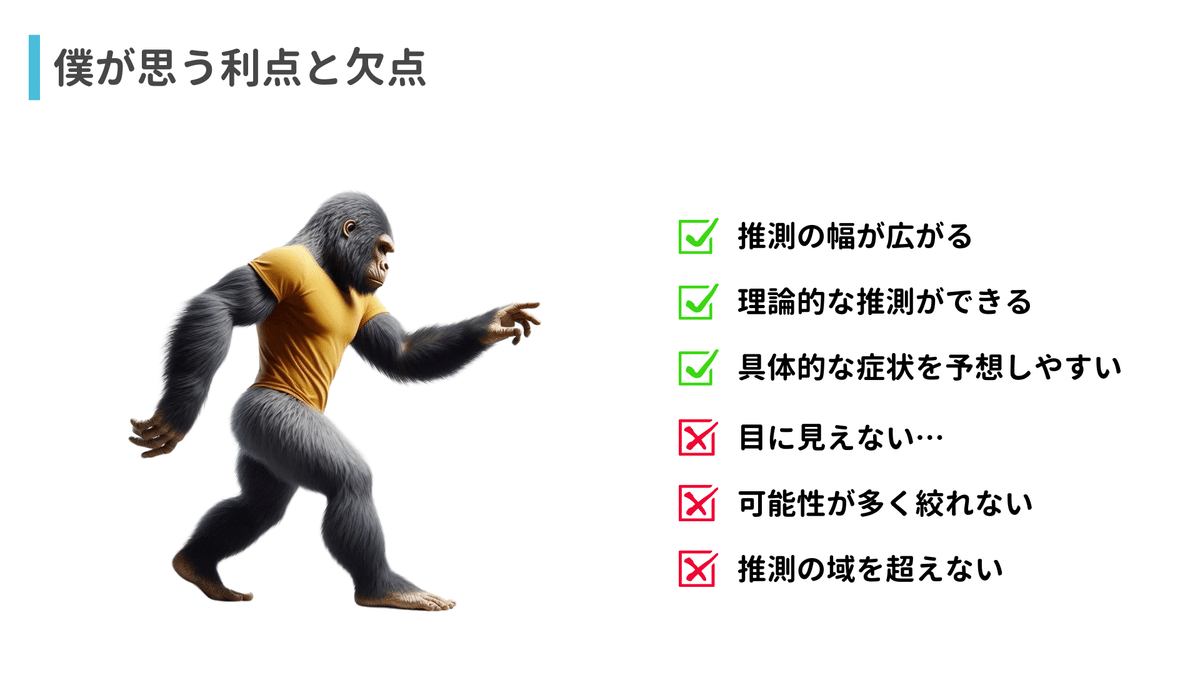

でも、どんなものにもメリットとデメリットがあります。

細かく知れば知るほど、仮説の数が多くなります。

仮説の数が多くなるのは悪いことではないのですが、選択肢が多いばかりに悩まなくていいことまで悩んでしまう場合あります。

ここで大切なのが、「あくまでも机上の空論でしかない」と思うことです!

いくら理論的に考えても、実際に起きていることが優先です。

黒い白鳥はいないはずといっても、目の前に黒い白鳥が居たならそれは「いる」が正解なんです!

つまり、仮説はあくまで仮説で、事実には敵いません!

ということは、「事実として何が起きているのか?」を調べないといけませんよね?

そうです!

ここから事実確認(検証)のフェーズに移っていきます!

評価の使い方

事実確認の最たる例が検査(評価バッテリー)を用いた確認方法です!

ちなみに、検査と評価は似ているようで違いまして、、、

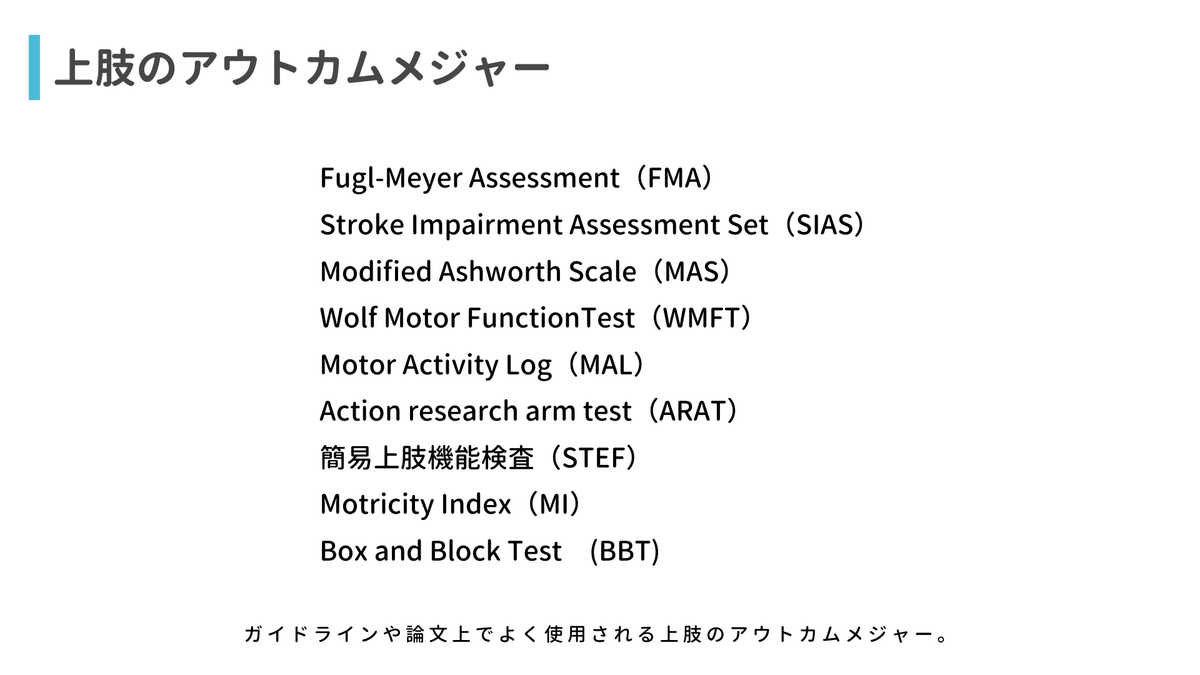

検査は、いわゆるFMAやARATなどのアウトカムメジャーを用いて対象者の具体的な機能や能力を測定するデータ収集の段階のことです。

一方、評価は、検査で得られたデータや情報を総合的に分析し、対象者の問題点や治療方針を決定するプロセスのことです。

しっかりとした検査を用いることで、対象者の現状を客観的に把握できるようになり、「なんとなくそうっぽい」みたいな曖昧な理解ではなくなります!

せっかく事実確認をするのに、結果が曖昧だったら意味がないですもんね。

もちろん、人を対象にするので全てが同じとは言いませんが、傾向として

どうか?は理解できておいた方がいいです!

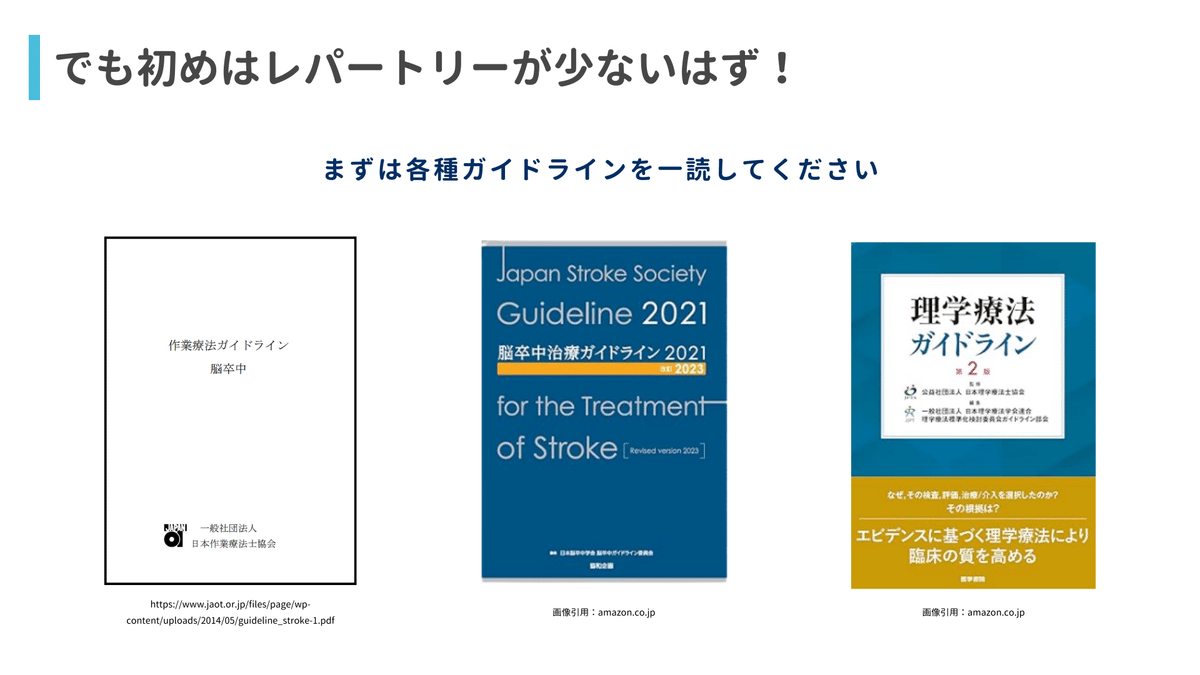

では、どうやって「しっかりとした検査」を選ぶのか?

まず間違いがないのはガイドラインに記載されてるものです!

ちなみにガイドラインであれば海外のものでも、OTガイドラインでもPTガイドラインでも大丈夫です。

ガイドラインにも記載がありますが、選ばれる検査には基準があります!

その基準を満たすものが、「しっかりとした検査」と言えるかと思います。

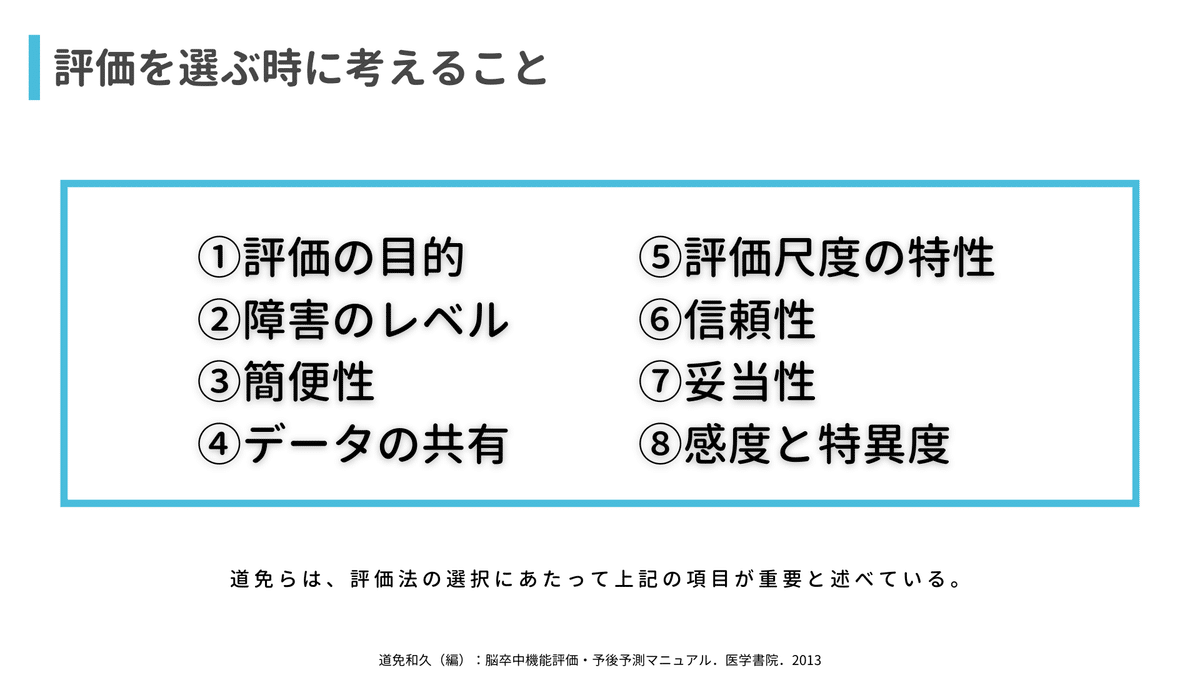

まずは、目的が明確か?を考えます。

そもそもなぜその検査が必要なのか?という問いを自分にしてみましょう!

例えば、「上肢の動きが鈍いから、どのくらい使いにくいのかを知るためにもARATをとろう」とか、「BADタイプの脳梗塞で明日症状が変わるかもしれないから、筋力を数値化(握力やMI)して共有しておかないと」とか、「発症後72時間の点数が予後予測に使えるからFMAをとろう」だとか、検査する必要性を一度考えてみましょう!

次に、簡単かどうかです!

検査は対象者にとってはそこまで大切なものではなく「同じ時間を使うなら練習してよ」と思う方もいます。

しかも、検査が複雑で何時間もかかるような検査は、対象者はもちろん、僕らセラピストにも負担がかかります。

なるべく簡便な検査を選択する必要がありますね!

共有できるかどうかも大切な視点です。

検査の大切な役割に情報共有があります。

数値化することで客観的に対象者の状態を理解することができますし、伝える際にも「◯◯さんは手の力が弱いみたいで〜」よりも「〇〇さんは握力15kgです」と伝えた方がより具体的ですし簡潔です!

いくら詳細な検査であっても、珍しくて誰もその点数の意味が分からない検査では、情報共有ができませんよね。

つまり、多くの人(他職種含む)が知っている検査があるのであれば、それを選ぶことも重要です!

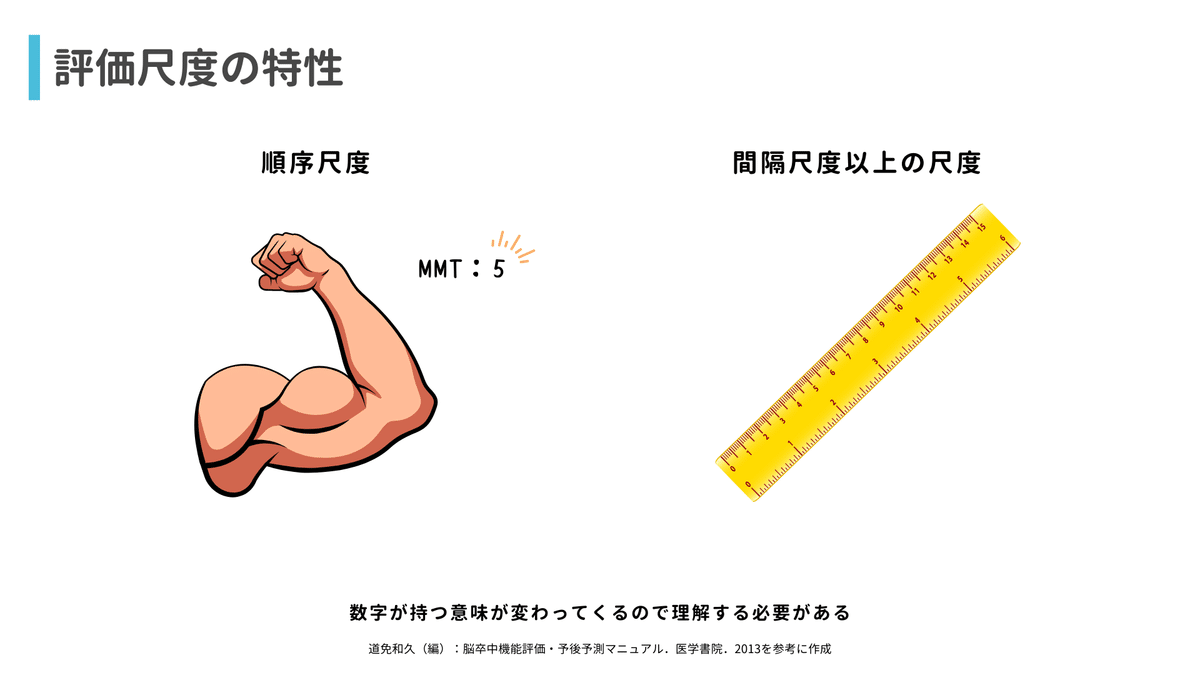

同じ数字でも、数字の意味合いが変わるので、そこも理解しておく必要があります。

例えば、「FMAの1点」と「ROMの1°」同じ1の違いですが、意味合いが同じかというと全然違います。

ROMは、1°と2°も2°と3°も間は同じ1°で等間隔です。これを間隔尺度と言います。

一方、FMAは0点と1点、1点と2点の間隔は全く違います。でも数字としては順番に並んでいる。これを順序尺度といいます。

このように同じ数字でも、数字が持つ意味合いが違うものも多く存在しているので、自分が行なっている検査はどんな意味合いを持つ数字なのか?を理解しておきましょう!

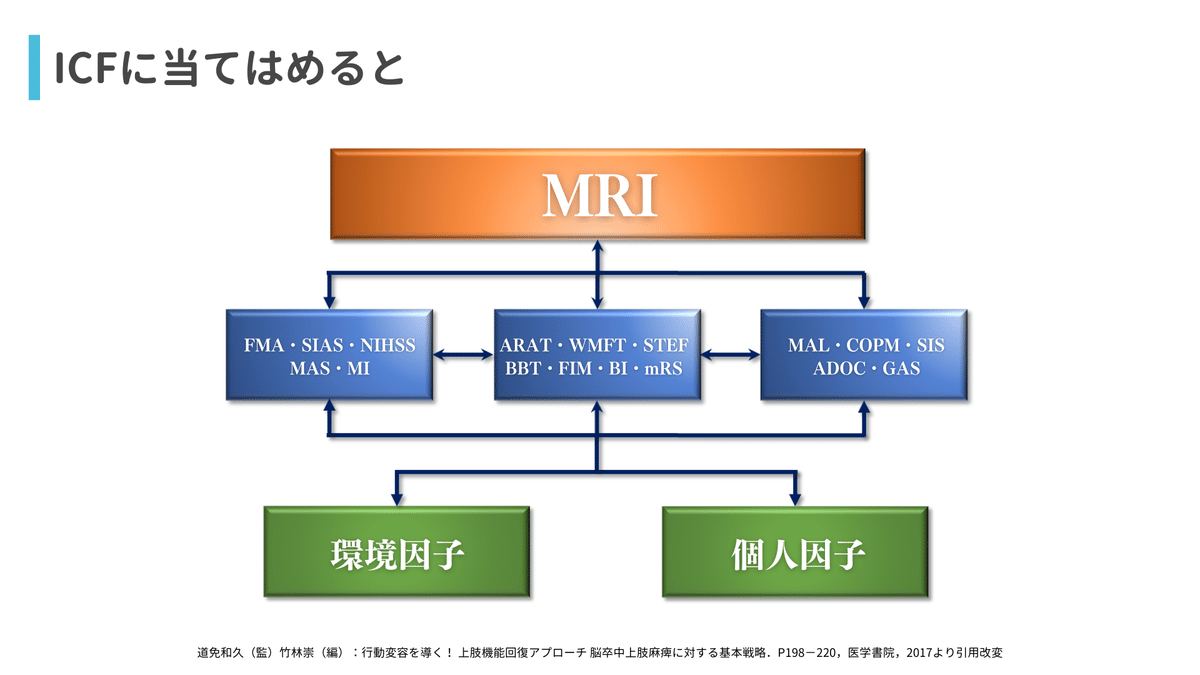

障害のレベルを明確にして、自分が今どのレベルの検査をしていて、どのレベルの検査が足りている or 足りていないなどを理解する必要があります。

逆にいうと、このICFに基づいて、各レベルを意識しながら評価計画を立てていくと漏れがなくなるのでオススメです!

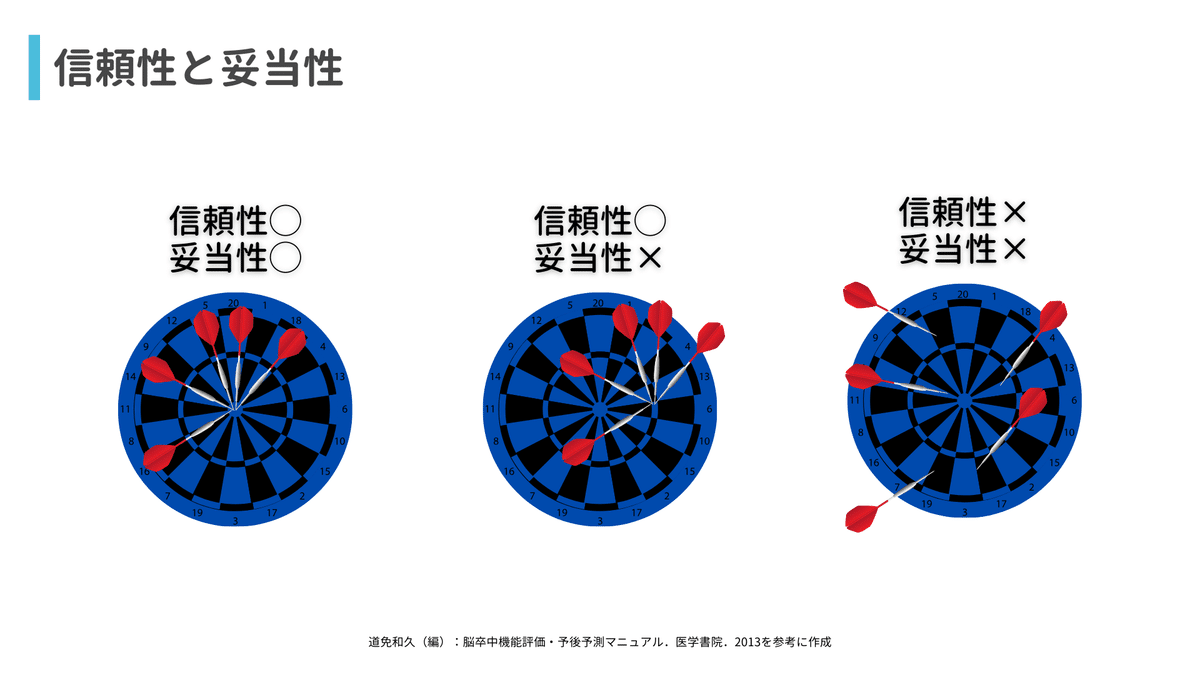

信頼性と妥当性の違いはわかるでしょうか?

上のイラストをみながらだとより理解がしやすいかと思います!

信頼性とは、どれだけ結果のズレが少ないか(ダーツが同じところに刺さる)といった視点です!

つまり、誰が検査しても、自分が何回検査しなおしても、あまり結果がズレない(同じ期間に何回か評価してもズレが少ないということであって、改善度合いを反映しないということではありません)ことを言います。前者を検者間信頼性、後者を検者内信頼性と言います!

妥当性は、どれだけ知りたい症状についての結果を反映しているか(的外れではないか)という視点です!

例えると、筋力を評価したいならMMTや握力などの筋力を測定する検査を選択しますよね?これを妥当性が高いと言います。一方、筋力を評価したいのにMMSEを使おうとした場合、まったくお門違いな結果となってしまいます。これを妥当性が低いと言います!

僕らが最も選択するべき信頼性も妥当性も高い検査は、知りたい症状についての結果を反映しつつ、結果もズレが少ない検査です!

例えば、運動麻痺を評価するためにFMAを使うのは、信頼性も妥当性も高いですよね?

では、運動麻痺を評価するためにMMSEを使った場合はどうでしょう?信頼性は高い(結果のズレ自体は少ないかもしれないので)かもしれませんが、妥当性は間違いなく低いです。。。

このように、自分が知りたい情報をズレが少なく教えてくれる検査を使っていきましょう!

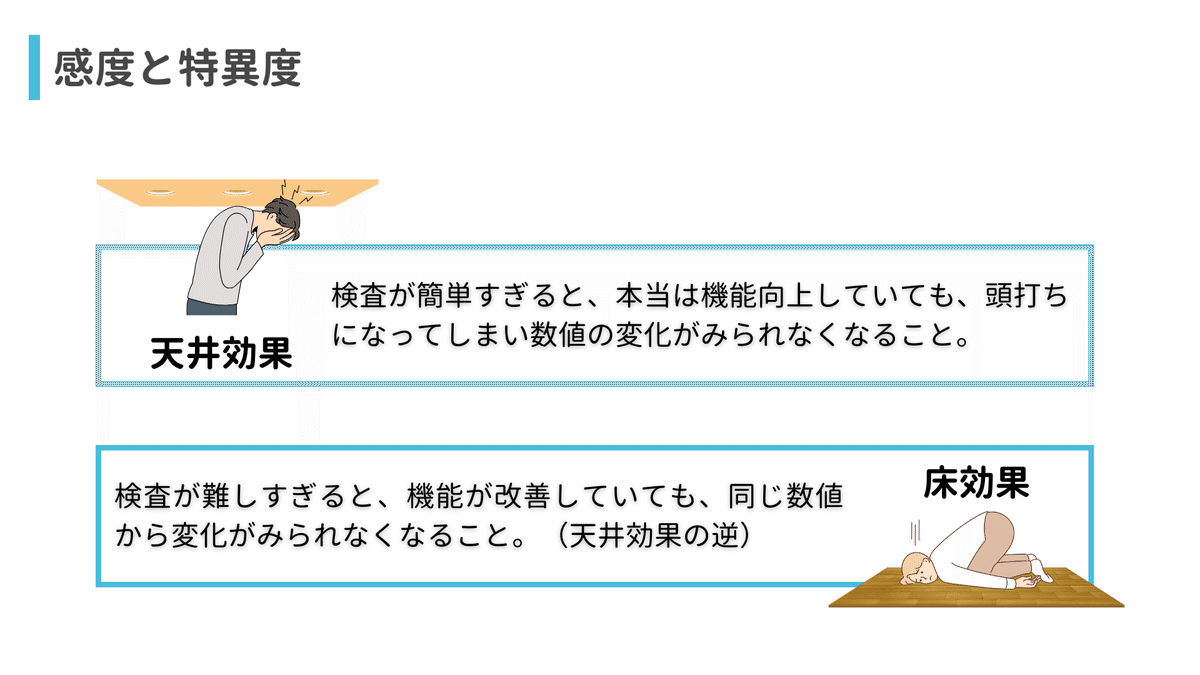

最後に、感度と特異度についてです!

感度とは、本当に障害がある人を正しく「障害あり」と判定できる割合のことです。

特異度とは、本当に障害がない人を正しく「障害なし」と判定できる割合のことです。

つまり、確定診断などに必要な内容です!

リハビリの検査においては、ここまでの判定はできないかもしれませんが、考え方としては必要ですよね?

この感度において、障害を正しく反映しないと障害あり!とは判定できません!

その際に考えたいのが、天井効果と床効果です!

天井効果とは、検査が簡単すぎて結果をうまく反映していないことを言います。例えば、MMTがわかりやすいですが、自分の三角筋のMMTを検査するとして結果が5だとしましょう!でも、格闘家のような筋肉隆々の屈強な人もMMTは5ですよね(最大値が5なので)?ということは、自分も格闘家も点数上は筋力が一緒???

のはずがありませんよね、、、

これは格闘家の筋力が天井効果によって正しく反映されていないということになります!

これではもし格闘家が病気になったとして、元々の筋力よりもすこし弱くなっていても、一般の人よりも強い可能性がある(MMT5となる可能性がある)ので、「障害あり」とは言い難いです。

そんな場合には、より感度の高い検査(ハンドヘルドダイナモメーター)を選択した方が良さそうです!

一方、床効果は難しすぎて同じことがおきるので、より簡単な評価や重症度の高い方に用いられる検査を選択するべきです!

ここまでの基準を満たす、脳卒中後の上肢運動麻痺に対する検査を紹介します!

上記の検査は世界的にも用いられているものが多いので、迷ったら上記の中から選んでみてください!

これらの検査を、ICFの障害レベルごとに当てはまると上図にようになります!

あくまでも「上肢において」という条件にはなりますが、このように考えると、「どのレベルの情報が足りない」や「どのレベルの点数が特に低い」など整理がしやすいかと思います!

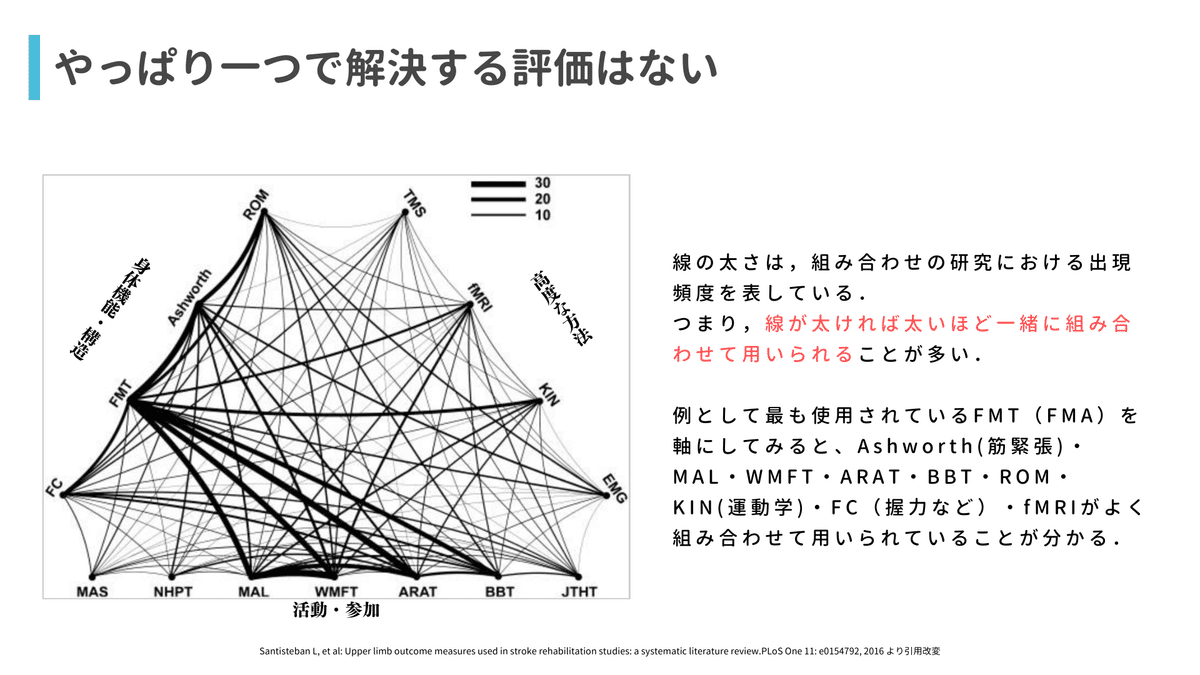

ここまででも分かったように、検査は一つでは足りず、複数個用いて様々な視点から対象者の現状を把握していく必要がありますね!

ただ、もちろんここまでの検査(評価バッテリー)だけでは、分からないこともたくさんあります!

普段の何気ない反応からしか分からないことだって多くあります!

検査が全てではありませんので、客観的な情報と点数にはならない反応のどちらも把握しておく必要がありそうですね。

では、そう言った検査では拾えない反応などはどのように把握すればいいのでしょうか?

そうなんです!

アプローチを行なった際の反応も大切な情報です!

これをドクターの言葉を借りると「診断的治療」と言います。

※あくまでもドクターの言葉ですので使用には注意してください

検査だけでは分からない場合には、一度仮説をもとに治療してみて、その治療が効果的であれば、その仮説が正しかったと言えるということです!

ここにも「仮説の量」が影響してくるわけですね!

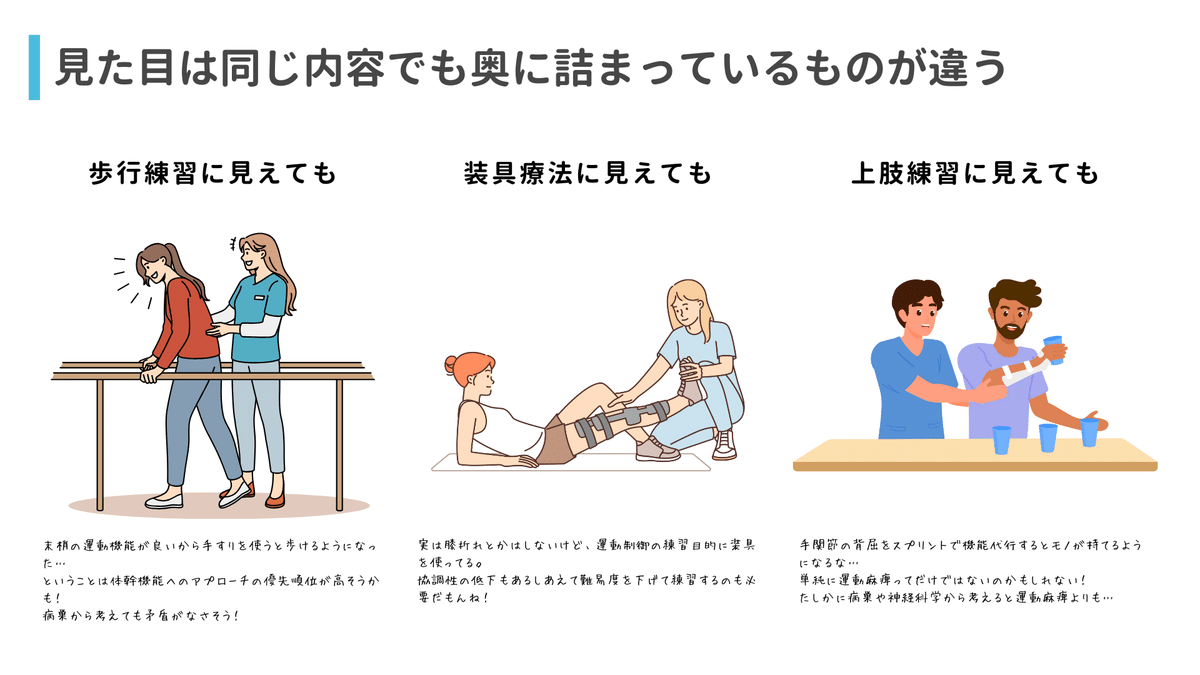

アプローチの使い方

最も「悩む」と相談をいただくのがこのアプローチです!

でも、ここまで理解していただいた方はお分かりかと思いますが、「仮説を立てる」→「検査で検証する」を行なっていると必然的に大まかなアプローチ内容は決まってきます!

例えば、仮説をもとにFMAを行なったら想定していた項目の減点が大きかった。ということは、なぜその現象が起きているのか(原因)は仮説の段階で分かっているはずですので、あとはその原因に対するアプローチを行うのみです!

そして原因に対するアプローチを行なっていった際に、検査結果が改善していれば、その仮説は概ね正しく、そのアプローチは良かったということがわかりますよね!

この仮説に基づいたアプローチを行なっている人は、みんなと同じ内容のリハビリを行なっているように見えても、反応の引き出し方や応用力が高く、対象者の変化も大きいかと思います。

「なんであの先輩と同じことをやってるのに、こんなに効果が変わるんだろう?」と思うことがあると思いますが、ここまでのプロセスを丁寧に踏んでいるからだと思います!

そして、「同じことをやっているのに」と思ったように、特別なリハビリもありますが、概ねガイドラインに載っているアプローチをすれば大きな間違いはありません。

なので、先輩のアプローチを見様見真似で行ったり、教えてもらったアプローチをただ遂行するだけでは、効果的なアプローチは行えません。

ぜひ、教えてもらった先輩には、何故そのアプローチを選択するに至ったのか?どういう変化が見られたら効果があったと言えるのか?など、しつこいくらい聞いてください!

そこがわかれば、きっと再現度高くアプローチができるようになると思います。

大切なのは「何をするか」よりも「何故するのか」を理解して、対象者にアプローチを行うことです!

そして、もっと大切なのは、「仮説と検証」をひたすら繰り返すということです!

一度で当たることなんてほとんどありませんし、症状の経過によっても日々変わります。

柔軟な思考をもって、常に仮説を立て、検証をしていくことを忘れないでください!

サギョウ先生

サギョウ先生以上が僕の臨床推論でした!

少しアツくなってしまいましたが、このように考えていけるといいのかなと思います。

もちろん、これが全てではなく、あくまでも「僕(サギョウ先生)の場合は」ということは頭に入れておいてください!!!

皆さんの頭の整理に少しでも役に立ったら嬉しいです!

登竜門という挑戦

ここまでの内容を理解したうえで、主要な病巣ごとに臨床推論の例を挙げていくコンテンツがあったらどれだけ理解が深まる気がしませんか?

実はこのたび、、、

そんな期待にお応えして、主要な病巣である

- 運動野

- 被殻

- 視床

- 橋

- 放線冠

- 小脳

について「脳画像」「脳科学」「評価」「アプローチ」の各視点から推論していく動画コンテンツを作成しました!

全てiPadに書き込んでいく講義スタイルの動画でお送りします!

ちなみに、資料はこのnoteで全て無料で見ることができます!

どんな内容があるのか気になる方は、ひとまずは下に貼付してある無料のnote記事をご覧ください!!!

各病巣の臨床推論はこちら

運動野

被殻

視床

橋

放線冠

小脳

マガジンはこちら⬇️

登竜門へ挑む方法はこちら

公式LINEのリッチメニューバー「登竜門」をタップすると購入画面へ移行します!

ご質問はこちら

今回の内容へご質問がある方はこちらへご記入ください!

コメント