サギョウ先生

サギョウ先生どうも、サギョウ先生です!

今回は、よくご質問をいただき、個人的にもいつも迷うことがある、「チャレンジ」と「難易度」について、最新の論文から考えていこうと思います!

「運動学習=リハビリ」と言っても過言ではないので、より効率的な運動学習を促す方法を模索していこうと思います!

てことで、今回は「Understanding task “challenge” in stroke rehabilitation: an interdisciplinary concept analysis. 」と「The Eighty Five Percent Rule for optimal learning. 」で得られた情報とこれまでの僕の知識を織り交ぜながらサギョウ先生解釈で書いていこうと思います‼️

今回はライトにまとめていきますね!

この記事はFREE記事なので以下⬇️から読むことができますよ😆

本題に入る前に、僕の思いを聞いてください🙇♂️

僕は作業療法が大好きでして、特に対象者の「ひととなり(ナラティブ)」を意識して、心から身体を変えていくという点が好きです!

一方で、臨床や学校教育の中で、ナラティブに目が行きすぎてしまい、メカニズムやエビデンスに弱い部分も感じていました、、、

そこで、作業療法士がナラティブだけでなく、科学的なメカニズムやエビデンスを身につけるための一助となるように情報発信を始めました!

「自分の介入に自信がない」「他職種の話についていけない」「患者さんに説明できない」と感じてる作業療法士はぜひ僕と一緒に勉強しませんか🦍🔥

では、さっそく本題にいきましょ〜う!

⚠️注意⚠️

今回の内容は、あくまでもサギョウ先生解釈ですので、分かりやすさやリハビリに役立つアイデアになるように心がけています。その為、紹介論文の内容と異なってしまう場合があります。

必ず一次情報を確認してから、今回の知識を役立ててください。

医学的な正しさを保証するものではございませんので予めご理解ください。

チャレンジとは?

まず、今回の論文で面白いと感じたのは、いままで当たり前のように使ってきた「チャレンジ」という言葉の曖昧さにフォーカスしたところです!

リハビリでも「チャレンジしてみましょう!」といった声掛けは特に珍しくありません。

もしも、この何気なく使っている言葉にしっかりとした裏付けがあったら、より科学的なリハビリを提供できる気がしませんか?

今回の論文では「チャレンジ」を以下のように定義されました。

チャレンジとは、課題、当事者の能力、そして彼らの主観的な経験との間の、多面的で、多次元的で、動的な相互作用である。

「最適なチャレンジ」は、機能的かつ知覚的な経験であり、脳卒中当事者の学習、回復、そしてエンゲージメントを育むために、リハビリテーションおよび日常生活の中で運用されうるものである。

つまり、チャレンジが単なる課題の難易度だけでなく、患者さん自身の能力や、その課題に対する感じ方が深く関与する、複雑で変化し続ける概念であることを示しています。

チャレンジの概念的属性

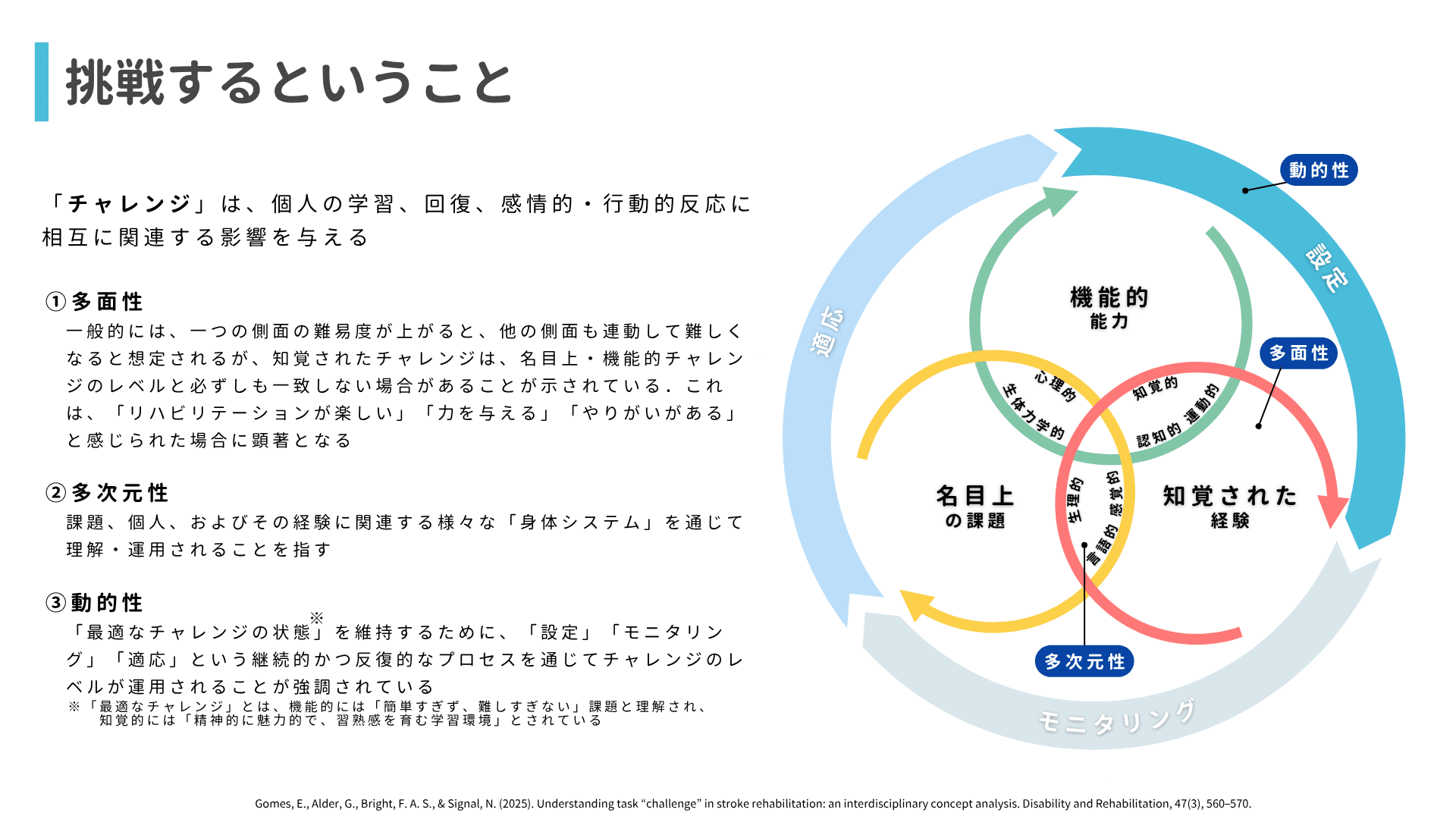

チャレンジには多面性、多次元性、動的性の3つの大きな属性があるようです!

多面性

「チャレンジ」には、相互に関連する3つの側面があるとのことです!

名目上のチャレンジ

定義は「課題の特性や環境からの要求に基づいて決定される課題の難易度を指す」としています。

このチャレンジレベルは、課題そのものの設定によって決まり、基本的に一度設定されると変化しません。機能障害に焦点を当てた訓練に関連付けられていました。

いわゆる「軽いのと重いのだったら重い方が難しいよね!」のような一般的な難易度のことですね!

機能的チャレンジ

定義は「課題の特性と、患者さん自身の現在の能力に基づいた課題の難易度を指す」としています。

患者さんの現在の身体能力、機能レベル、疲労度、痛みなどによって、同じ名目上のチャレンジでもその難易度が動的に変化します。セラピストが客観的な評価に基づいて判断することが多いです!活動に基づいた運用と関連付けられていました。いわゆる「簡単すぎず、難しすぎない」ようにする難易度です!

重さの例で言うと「一般的には100gより500gの重錘の方が重いから難しいけど、感覚障害がある方には重い方(500g)が感覚入力が促されて簡単になる」のような難易度のことですね!

知覚されたチャレンジ

定義は「患者さん自身の課題に対する主観的な努力感や困難さの経験を指します」としています。

課題に関連する個人の努力感覚や主観的な難易度の経験を指し、精神的な関与や疲労のレベルを反映します。

機能的チャレンジが高い(客観的に見ても難しい)場合でも、患者さんが「楽しい」「達成感がある」「やりがいがある」と感じれば、知覚されたチャレンジは必ずしも高くならないことがあります。逆に、機能的チャレンジが低くても、患者さんが不安を感じたり、モチベーションが低い場合は、知覚されたチャレンジが高く感じられることもあります。この側面は、患者さんの自信、楽しみ、エンゲージメントといった心理的側面によって調整されることがあります!

たとえ高い身体的・精神的努力が必要な場合でも、リハビリテーションが「楽しく、力を与え、やりがいがある」と感じられる場合、知覚されたチャレンジは低く保たれる可能性があるとされています!

最適なチャレンジの状態において、知覚されたチャレンジは「精神的に魅力的で、習熟感を育む学習環境」とされています。

名目上、機能的、知覚されたチャレンジの相互関係

これら3つの側面は、課題特性、個人の能力、主観的な経験に応じて、それぞれ階層的なレベルを持つ「連続体」として理解・運用されます。

一般的には、一つの側面の難易度が上がると、他の側面も連動して難しくなると想定されますが、知覚されたチャレンジは、名目上・機能的チャレンジのレベルと必ずしも一致しない場合があることが、脳卒中を経験した人々や作業療法士の視点から示されています。これは、リハビリテーションが楽しい、力を与える、やりがいがあると感じられた場合に顕著です。

多次元性

「チャレンジ」は、課題、個人、およびその経験に関連する様々な「身体システム」を通じて理解・運用されることを指します。上図では、多面性を持つチャレンジの各側面の重なり合う部分に、これらの次元が配置されています。(※上図に記載されている多次元性は全ての多面性に関与しています)

- Psychological(心理学的)

- Biomechanical(生体力学的)

- Perceptual(知覚的)

- Cognitive(認知的)

- Motor(運動)

- Physiological(生理学的)

- Language(言語)

- Sensory(感覚的)

これらの次元は、課題の多様な要件、個人の機能障害や能力の多様性、そしてそれらが脳卒中を経験した人々にどのように知覚されるかを反映しています。

例えば、理学療法では運動の「課題難易度」を通じてチャレンジを説明することが多く、言語療法では「認知負荷」や「複雑性」に言及します。一方で、作業療法や脳卒中を経験した人々は、知覚的および心理的な「努力」や、その経験が「簡単か/難しいか」に焦点を当てることが多いようです!

動的性

「チャレンジ」が、リハビリテーションの瞬間、課題、セッション内で「変動的」に運用され、経験されることを指します。

この動的な性質に対応するため、「最適なチャレンジの状態(以下で解説します)」を維持するために、「設定、モニタリング、適応」という継続的かつ反復的なプロセスを通じてチャレンジのレベルが運用されることが強調されています。

いわゆるPDCAサイクルのようなイメージですね!

ちなみに、

上図では、最も外側の円に描かれた連続的な矢印の「設定、モニタリング、適応」という反復的なプロセスで表現されています。

名目上のチャレンジは一定のままでも、機能的チャレンジと知覚されたチャレンジは、患者さんの能力の変化、痛み、疲労、セラピストとの相互作用、気分、自己認識、そして動機づけとエンゲージメント といった要因によって影響を受けることがわかりました!

最適なチャレンジ

機能的側面から

最適なチャレンジとは、患者さんの現在の能力を「わずかに超えているが、それでも達成可能」な課題、または「簡単すぎず、難しすぎない」課題としています 。

知覚的側面から

最適な知覚されたチャレンジは、精神的に夢中になれる心理的な経験、または習得感(mastery)を育む学習環境 としています。

Archer, Smith, and Newham は、バイオフィードバックを使用して、患者さんが自身の知覚する最大努力嚥下を継続的に超えるように動機づけることで、機能的にチャレンジングな嚥下課題を作成しました。

最適なチャレンジは、機能的チャレンジと知覚されたチャレンジの両側面を考慮して動的に理解され、運用されるべきです。

特に作業療法や脳卒中当事者の視点では、最適な自信、楽しみ、エンゲージメント を維持することで、知覚されたチャレンジも調整できると強調されています。

チャレンジの結果

すべての論文は、名目上、機能的、または知覚されたチャレンジの結果を特定しており、それらは広く、患者さんの学習と回復、そして感情的・行動的反応といった相互に関連する影響を指していました。

チャレンジの具体的な影響は、リハビリテーションと日常生活におけるチャレンジのレベル(低い、最適、高い)によって異なったようです!

低いチャレンジレベル

結果

最小限の学習と神経学的・機能的回復しかもたらさない。

患者さんの経験

退屈、過度のリラックス、利益の少なさ と一致。

行動

結果として、非参加や、課題またはリハビリテーションからの完全に引きこもり に繋がる可能性あり。

具体例

いつも同じ簡単な運動ばかりだと、患者さんはすぐに飽きてしまって、リハビリに行くこと自体を辞めてしまうかもしれません。。。

高いチャレンジレベル

結果

学習と回復が非現実的になる。

パフォーマンス

パフォーマンスの低下 や安全上の懸念がある。

患者さんの経験

フラストレーション、不安、プレッシャー、疲労困憊、自信や回復力の喪失 といった感情や経験を伴う。

行動

不適応な戦略、恐怖回避や課題またはリハビリテーションの中止 に繋がり、地域社会での機能低下や社会的孤立にまで発展する可能性あり。

具体例

患者さんの能力をはるかに超える難しい課題を与えると、「どうせできない」「もうやりたくない」とやる気を失い、リハビリ自体を拒否してしまうことがある。

最適なチャレンジレベル

結果

神経学的・機能的回復を改善する。

患者さんの経験

楽しみ、動機づけ、エンゲージメント、報酬感 を育む。

パフォーマンス

患者さんの能力の段階的な改善 として現れ、リハビリテーション経験を向上させる。それには、セラピストの能力に対する信頼の強化も含まれる。

行動

地域社会や日常生活での「チャレンジ」の再習得 に繋がり、リハビリテーションへの継続的な参加に向けた自己効力感を高める。

具体例

「もう少しでできそうだ!」「頑張ったらできた!」という経験を重ねることで、患者さんは自信をつけ、次への意欲に繋がり、最終的に日常生活でも同じような課題に挑戦できるようになる。これは、過去の経験やリアルタイムの結果に基づいて、将来のチャレンジを予測する「チャレンジと関わる循環的なプロセス」を反映している。

もっと具体的な数字はないの?

ここまで読むと思うのが、「最適なチャレンジ」がいいのがわかったけど、具体的にどのくらいなの?という疑問だと思います!

サギョウ先生

サギョウ先生「なんとなく概念的にはわかったけど、具体的な数字とかないの?」

この論文を読んだ代表として僕が皆さんの気持ちを代弁させていただきました!!!

ご安心ください!!!

見つけました!!!!

こちらになります⬇️

結論から言うと「正答率85%」です!!!!

これに関しては、こちらの論文に詳細が書いてありますので、ぜひ一次情報をご覧ください⬇️

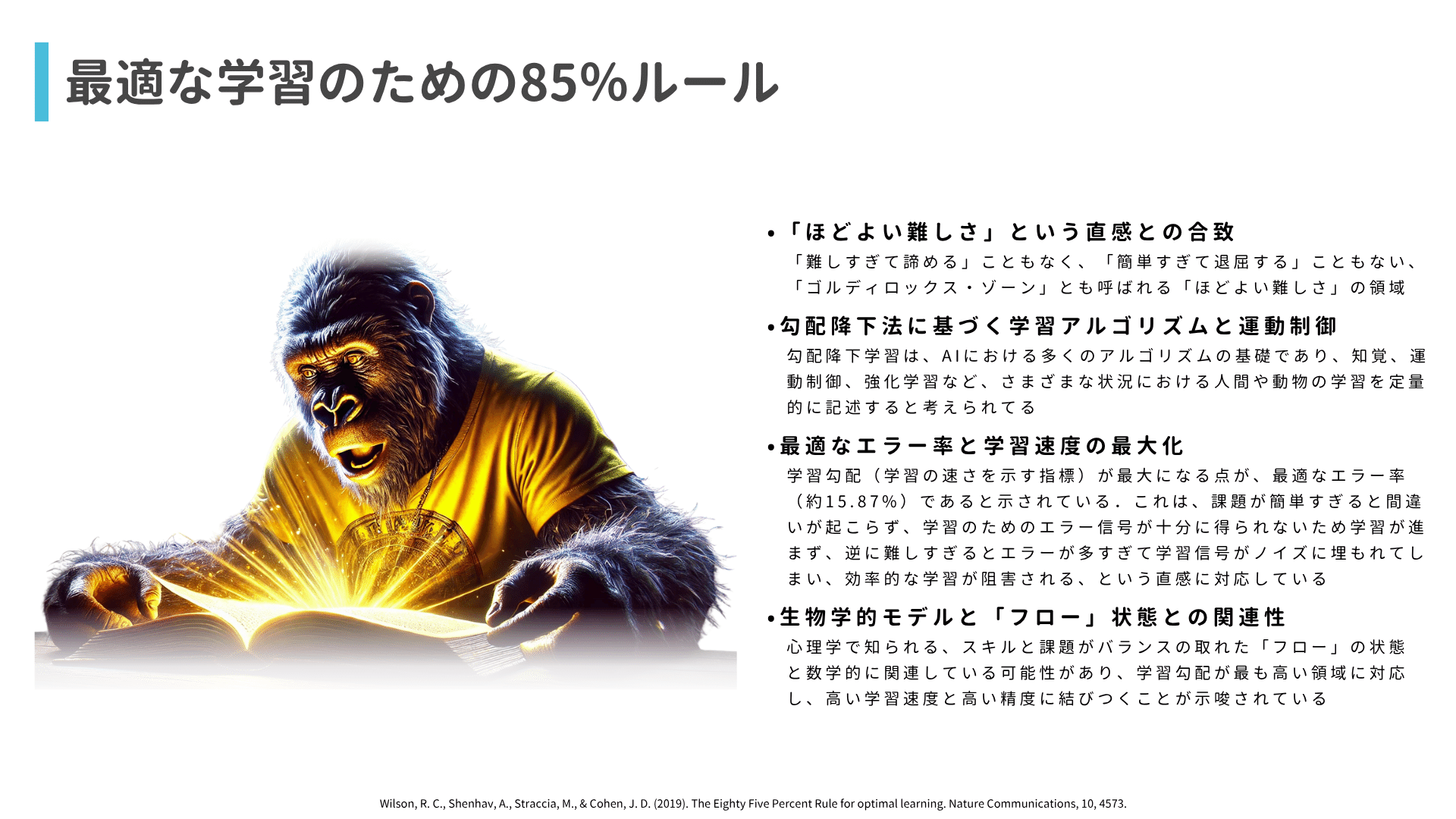

定義と最適化

「85%ルール」は、二値分類タスクにおける確率的勾配降下法に基づく幅広い学習アルゴリズムにおいて、最適な訓練エラー率が約15.87%である、または逆に最適な訓練精度が約85%であるとされています。

このルールは、トレーニングの難易度を「あまり簡単すぎず、かといって難しすぎない」状態に調整することで、学習速度を最大化することを示しています。

この最適な難易度で訓練することで、学習速度が指数関数的に向上することが理論的に示されたようです!

適用と実証

このルールは、様々な種類の学習システムに適用され、その有効性が示されています。

人工知能(AI)におけるニューラルネットワーク

単層パーセプトロン

人工的な刺激を用いたパーセプトロンのシミュレーションでは、最適な学習は訓練エラー率15.87%で最も効果的に行われることが予測され、実証された。パーセプトロンは間違いを犯すときにのみ重みを更新するため、一見するとエラー率を最大にすることが最適に見えますが、勾配降下法に基づくためこのルールが適用される。

二層ニューラルネットワークとMNISTデータセット

手書き数字のMNISTデータセットを用いた二層ニューラルネットワークのシミュレーションでも、パリティタスクとマグニチュードタスクの両方で、訓練精度85%付近でテスト精度が最大になることが示されました。

生物学的に妥当なニューラルネットワーク(動物および人間の学習)

Law and Goldの知覚学習モデル

サルのランダムドット運動課題における知覚学習を記述するとされるこのモデルでも、最適な訓練精度が85%であることがシミュレーションで示された。このモデルには、学習によって削減できない内在性ノイズが存在するが、それでも最適な訓練難易度は変わらないことが示されている。`

幅広い分野への示唆

機械学習

深層学習ネットワーク、バックプロパゲーション、リザーバーコンピューティングネットワークなど、幅広い機械学習アルゴリズムに適用されるべきであるとされている。

心理学および認知科学

多くの実験者が、課題が簡単すぎず、難しすぎないときに参加者の関与が最大になるという直感と一致する。実際、タスクの難易度を調整してエラー率を一定に保つ「ステアケーシング」手順は、通常80〜85%の精度を生み出すように設計されている。

教育学

「近接学習領域」や「望ましい困難さ」といったフレームワークと密接に関連しており、これらの直感を数学的に定式化する第一歩となる。

「フロー」の状態

個人のスキルと課題のレベルがうまくバランスしているときに達成される「フロー」の状態とも関連付けられている。学習勾配が最大となる点で、この主観的なエンゲージメントの尺度がピークに達するかどうかは、今後の興味深い研究課題とされている。

ここまでをまとめると

知覚されたチャレンジを意識し、「やりがい」や「楽しさ」「充実感」を感じてくれる環境(場所・声掛け・関わり方など)を設定しながら、「難しすぎず、簡単すぎない」15%のエラーが起きるような機能的チャレンジを維持できるように変動させていく

上記が、僕らセラピストが患者さんに提供するべき「最適なチャレンジ」と言えるのではないでしょうか?

ここに小脳や大脳基底核などの神経科学的な考察も追加していくことで、より科学的に患者さんの挑戦をサポートできると思います!

今回の限界点

チャレンジの論文の限界点

データ選択戦略

「チャレンジ」という概念は多様な専門用語や意味と関連しており、脳卒中リハビリテーションの文献では十分に索引付けされていません。そのため、広範かつ関連性のある検索戦略が実用的なアプローチとして採用されています。

実現可能なデータセットを得るために、追加の採択基準として「高い情報価値」を持つ論文を優先しています。これは、脳卒中リハビリテーションにおけるチャレンジに関する全ての文献が含まれているわけではないことを意味します。

特に、「量」に関連する「強度」のみを概念化した論文は除外されたため、チャレンジが持続時間、反復回数、持久力とどのように関連するかについての探求が制限された可能性があります。

これらの限界は、「チャレンジ」という概念が「部分的に未熟」であるため予想されるものであり、概念分析を行うことの正当性をかえって補強しています。

実験デザイン文献の割合が高い

含まれた文献の大部分が実験デザインを使用していたため、研究結果がこれらのチャレンジの探求に偏っている可能性があります。

実験研究の数が多いことは、チャレンジの概念がまだ部分的に未熟であることを示しているかもしれません。脳卒中リハビリテーションの研究者は、介入研究でその治療効果を運用したり検討したりする前に、チャレンジの性質をよりよく理解したいと考えている可能性があります。

視点の分布の偏り

データセット内の視点の分布は、理学療法研究においてチャレンジへの言及が、作業療法、言語聴覚療法、および脳卒中当事者の視点よりもより明確に示されている可能性があります。

これは、理学療法において特に顕著な「タスク」チャレンジの運動側面に現在の焦点が当てられていることに関連している可能性があります。

他の視点(作業療法、言語聴覚療法、脳卒中当事者)は、認知、心理社会的、環境的、文脈的な側面も考慮しており、これらは「活動」レベルで、脳卒中リハビリテーション文献ではまだ十分に探求されていない、より複雑なチャレンジの使用法を示唆しています。

難易度の論文の限界点

対象となる学習アルゴリズムとタスクの範囲

このルールは、二値分類タスクおよび確率的勾配降下法に基づく学習アルゴリズムに特化して導出されています。

より複雑な状況では、本研究で用いられている前提条件が常に満たされるとは限りません。

多カテゴリー分類タスクや、勾配降下法に基づかない学習アルゴリズムへの一般化は、今後の課題とされています。

ノイズ分布の前提

最適な誤差率が約15.87%(精度約85%)であるという結果は、エラーの根底にあるノイズプロセスがガウス分布に従うという仮定に基づいています。 ノイズの分布が異なると、最適なトレーニング精度も変化します。例えば、ラプラスノイズの場合は約82%、コーシーノイズの場合は約75%が最適とされています。

また、モデルのパラメータ(ϕ)の変化がノイズの形態そのものに影響を与える可能性については、考慮されていません。この仮定は単純なケースでは成り立つと考えられますが、より複雑なケースでの検証は今後の重要な課題です。

学習の動力学と効率

バッチベースのトレーニングにおける最適な難易度は、学習速度とバッチサイズの関係によって変化する可能性があります。学習が遅い場合は85%ルールが適用できるかもしれませんが、学習が速い場合はより難しい例を混ぜる方が良いとされています。

コーシーノイズの場合、最適な難易度での学習速度の改善は、ガウスノイズやラプラスノイズの場合ほど劇的ではないことが示されています。

適用できない学習モデルの存在

著者は、すべてのモデルが学習に最適な難易度の「スイートスポット」を示すわけではないと注意を促しています。

例えば、完全な記憶を持つベイズ学習者の場合、トレーニング項目の提示順序(難易度)が最終的に学習される内容に影響を与えません。これは、勾配ベースのアルゴリズムとは著しく対照的です。

概念の一般化の必要性

本研究は、教育学における「近接学習領域」や「望ましい困難さ」といった概念、およびコンピュータサイエンスにおける「カリキュラム学習」や「自己ペース学習」といった概念を数学的に記述する第一歩であると位置づけられています。しかし、これらをより広範な状況(例えば、マルチチョイスタスクや異なる種類の学習アルゴリズム)に一般化する必要があることが強調されています。

おわりに

いかがでしたでしょうか?

普段何気なく直感的に調整している難易度設定について、かなり理論的に理解できたのではないでしょうか?

この知見を活かして、明日からの臨床では対象者の最大パフォーマンスを引き出してくださいね!

公式LINEでは、質問も受け付けていますので、お気軽にご連絡ください↓

これからも皆さんの臨床の役に立つ情報を発信していきますので、楽しみにしててくださいね😆✨

この記事がいいと思った方は「いいね」を押して貰えると嬉しいです😭✨

では、また🦍👋

参考文献

Gomes, E., Alder, G., Bright, F. A. S., & Signal, N. (2025). Understanding task “challenge” in stroke rehabilitation: an interdisciplinary concept analysis. Disability and Rehabilitation, 47(3), 560–570.

Wilson, R. C., Shenhav, A., Straccia, M., & Cohen, J. D. (2019). The Eighty Five Percent Rule for optimal learning. Nature Communications, 10, 4573.

川崎翼(編):運動学習の知識を活かす神経リハビリテーション実践 回復への最適解を探る.協同医書出版社.2025.

コメント