どうも、サギョウ先生(OT)&サワフミ(PT)です🦍🐕

電気刺激療法に関する質問で「うまく筋肉の収縮が得られません」「電気が流れずエラーが出てしまいます」などのご質問をよくいただきます。

(リアル後輩からも、SNSからも)

症状や皮膚の状態など様々な要因がありますが、リアル後輩を見ていると、ほとんどが「パラメータの設定」と「電極の貼付方法」です。

パラメータの設定に関しては別記事にまとめていますので、そちらに譲るとして、今回は「電極の貼付方法」について解説していきたいと思います。

パラメータ設定の記事はこちら↓

お気づきの通り、今回はサギョウ先生に加えて、電気刺激療法が大好きでもはやオタクのサワフミも一緒に解説していきます。

(正直、電気刺激療法の工学的な知識は、サギョウ先生よりも豊富です!)

ということで今回は、「そもそも電極の貼り方って何が正しいの?」「どんな時にどこに貼ればいいの?」そんなお悩みが解決できるように解説していこうと思います!!

本題に入る前に、僕の思いを聞いてください🙇♂️

僕は作業療法が大好きでして、特に対象者の「ひととなり(ナラティブ)」を意識して、心から身体を変えていくという点が好きです!

一方で、臨床や学校教育の中で、ナラティブに目が行きすぎてしまい、メカニズムやエビデンスに弱い部分も感じていました、、、

そこで、作業療法士がナラティブだけでなく、科学的なメカニズムやエビデンスを身につけるための一助となるように情報発信を始めました!

「自分の介入に自信がない」「他職種の話についていけない」「患者さんに説明できない」と感じてる作業療法士はぜひ僕と一緒に勉強しませんか🦍🔥

では、さっそく本題にいきましょ〜う!

⚠️注意⚠️

今回の内容は、あくまでもサギョウ先生&サワフミ解釈ですので、分かりやすさやリハビリに役立つアイデアになるように心がけています。その為、参考文献の内容と異なってしまう場合があります。

必ず一次情報を確認してから、今回の知識を役立ててください。

医学的な正しさを保証するものではございませんので予めご理解ください。

ベースとなる参考文献

今回は、論文ではなく書籍をベースに解説していきますので、はじめに主な参考文献を紹介しますね!

- 石川朗:15レクチャシリーズ 理学療法テキスト 物理療法学・実習.中山書店,2016.

- 庄本康治:PT・OTビジュアルテキスト エビデンスから身につける物理療法 第2版.株式会社羊土社,2023.

- 吉田英樹:Crosslink 理学療法学テキスト 物理療法学.株式会社メジカルビュー社,2021.

- 網本和・菅原憲一:標準理学療法学 専門分野 物理療法学 第5版.株式会社 医学書院,2020.

- 松澤正・江口勝彦:物理療法学 改訂3版.金原出版株式会社,2021.

- 加賀屋斉(編著):ニューロモデュレーションを用いたリハビリテーション治療.JOURNAL OF CLINICAL REHABILITATION 臨時増刊32(7),医歯薬出版株式会社,2023.

この5つの書籍+1つのジャーナルをベースに解説していきます。

また最後に、今回のすべての参考文献を記載していますので、気になる方はそちらもご確認ください。

電極の前に押さえておきたい基礎知識

早速電極の貼付の話をしていきたいのですが、その前に電気刺激療法を行うのであれば知っておかないといけないことがいくつかあります。

とくに電極の貼付は位置を誤ると大変危険ですので、必ず確認してください。

電気刺激の危険性

電気刺激療法で通電するということは、言い方を変えると「意図的に軽度に感電させる」ことです。

このことから、感電のリスクに関しては理解しておく必要があります。

僕らが使用している治療器の多くは交流電流を採用しており、抵抗の大きい皮膚の角質層を通過するためにとても重要です。

一方で、交流電流は直流電流の5倍の感電リスクがあるとされています。

危険周波数は40〜300Hzと言われており、特に50〜60Hzの商用周波数が最も危険とされています。(50Hzは筋力向上目的に利用する周波数ですよね)

また、交流50mAに感電した場合には死亡する可能性もあるとされています。(IVES®︎やESPURGEなどは最大35mA程度です)

人体で最も電気が流れやすい場所は、血液が集中する心臓と表面積が大きく湿っている肺でして、感電した際に心臓麻痺や呼吸困難が起こる可能性が高いとされています。

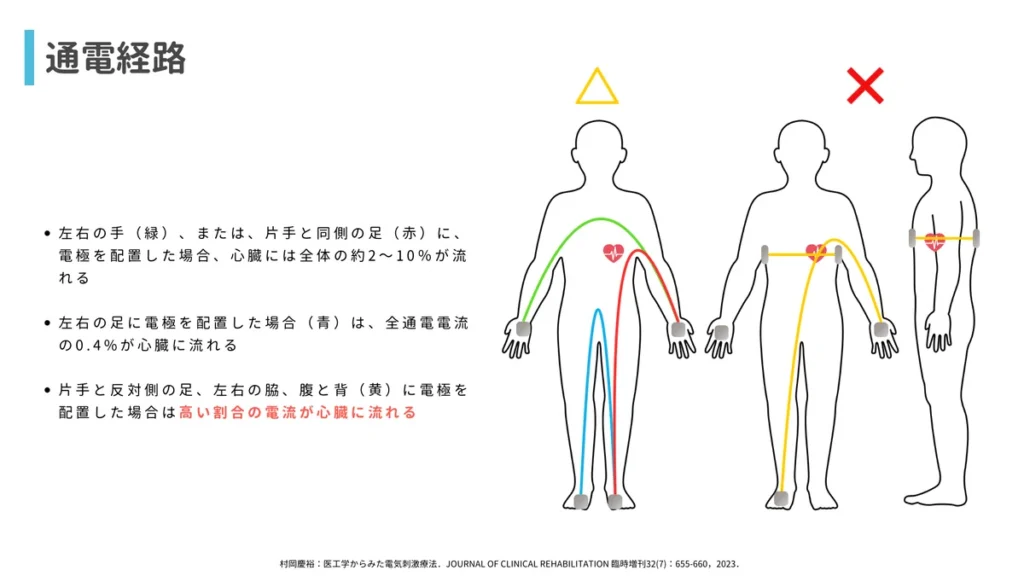

電極の貼付位置(通電経路)も重要でして、左右の手、または、片手と同側の足に、電極を配置した場合、心臓には全体の約2〜10%が流れるとされています(上図左)。

最も感電リスクが高い貼付方法は、電気治療器の説明書などにも記載されていますが、心臓を挟むように電極を貼付(腹と背、左右の脇、片手と対側の足)することです。これは高い割合の電流が心臓に流れるので絶対にやめましょう!(上図中央・右)

怖がらせてしまったかもしれませんが、これらの内容を理解してから使うのかそうでないのかは、交通ルールを知らずに車を運転するようなものだと思いますのでしっかりと理解しておきましょう。

ただ、医療機器認証されている僕らが普段使用するような電気治療器はこのようなリスクが起きないように安全性が確保されているものですので、僕らが気を付けるべきは「貼付位置」とこの後に説明する「禁忌」くらいかとは思います。

包丁だって正しく使えば料理の必需品であるように、電気刺激も正しく使えばリハビリに欠かせない治療法なので、しっかりと使い方を理解して、患者さんの最高のパフォーマンスを引き出せるようになってきましょう!

電気刺激の禁忌と注意点

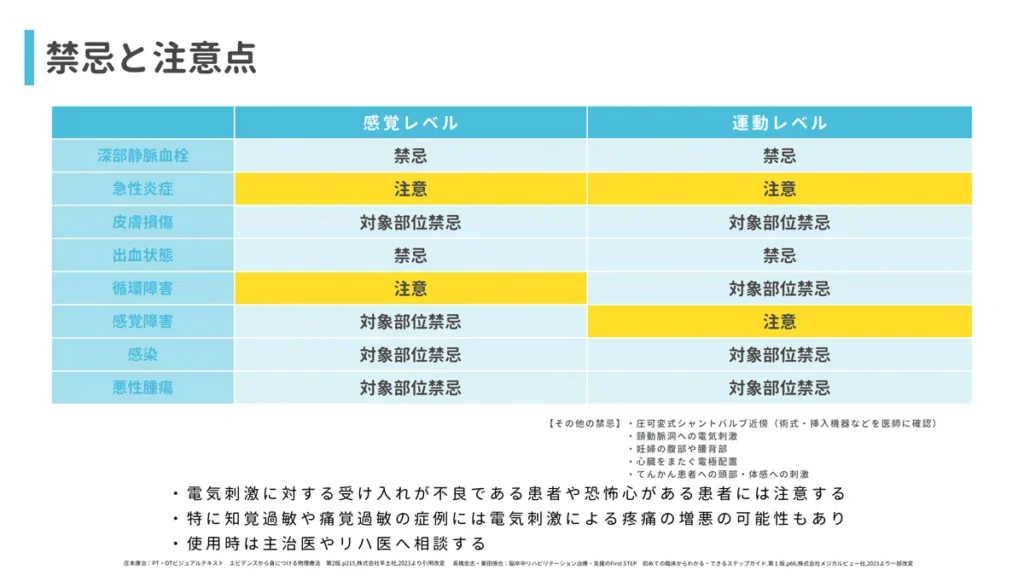

医療機器認定されている治療器を使っているからといっても、電気刺激の禁忌がある場合には基本的に使用は控えた方がいいです。

もちろん、今後安全性が確認されて実施が可能になる場合もありますし、電気刺激に精通した医師が立ち合いのもとであれば可能な場合もあります。

ただ、一般的な禁忌を知り、セラピストだけの判断で実施するのはやめておきましょう!

以下に禁忌を記載します。

- 深部静脈血栓症:電気刺激による筋収縮によって血栓が遊離する恐れがある

- 出血部位・感染症・炎症部位:電気位刺激によって血流量が増大して出血が助長されたり、炎症が悪化する恐れがある場合

- 頸動脈洞への電気刺激:頸動脈洞反射を誘発する恐れ

- ペースメーカー、体内の電気刺激装置の埋め込み:心拍や正常は電気刺激装置の誤作動

- 圧可変式シャントバルブ近傍:機器の誤作動の恐れ

- 悪性腫瘍:がん細胞の浸潤や成長を早める可能性が指摘(詳細はわかっていない)

- 妊婦の腹部や腰背部:胎児への影響が懸念される(TENSは例外)

- 心臓をまたぐ電極配置:前項に記載

その他、電気治療器の説明書などによって記載されている内容が異なりますので、詳しくはご自身が使用している電気治療器の説明書や医療器メーカーへお問い合わせください。

この他に注意して使用した方が良い疾患や症状がありますので、詳しくは参考書などをご覧ください。

また、電気刺激の禁忌にあてはまらない場合でも、医師の確認のもと利用することを強くお勧めします!

電気刺激によって神経が興奮する生理学的メカニズム

生理学的なメカニムを理解しておくことで、貼付位置の選定がより柔軟にできる可能性があります。

この内容に関しては、別記事でより詳細なメカニズムは解説しますので、大まかな流れを理解してくださいね。

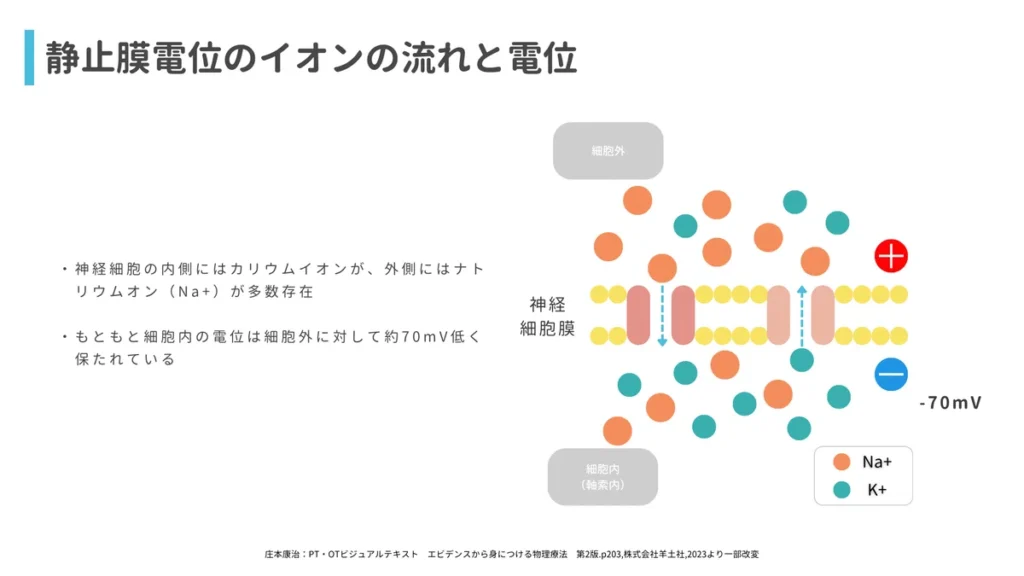

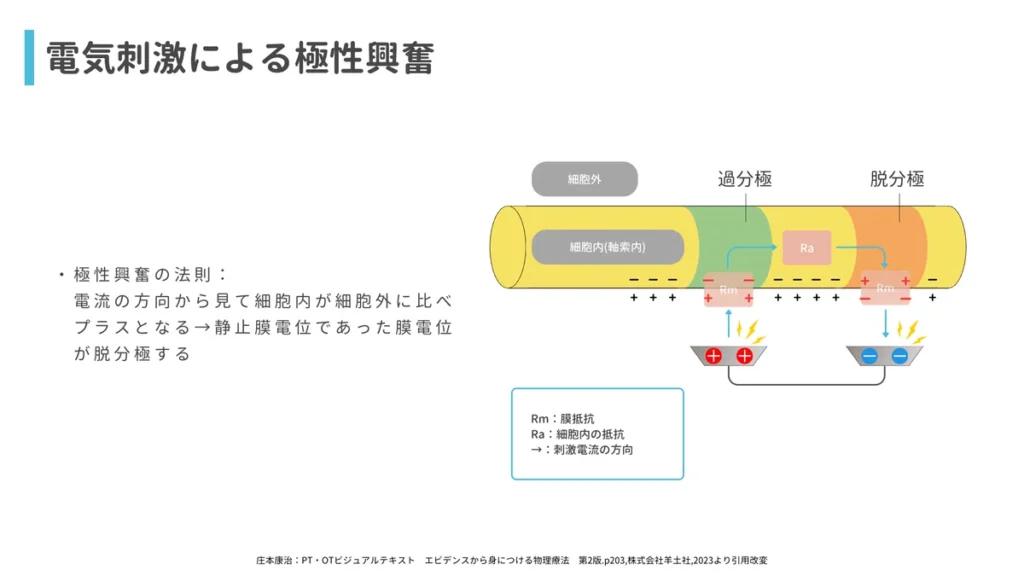

細胞内にはK+が細胞外にはNa+が多く存在し、細胞内の電位は細胞外に対して負(ー)の電位(-70mV)に帯電していて、これを静止膜電位と言います。

この状態(静止膜電位)に、電気刺激を行うと、電流は陽極(+)から、神経細胞膜の抵抗(Rm)を横切って神経細胞内へと進み、陰極(ー)に達します。

陽極側では細胞内の方がマイナスになり過分極が生じますが、陰極側では細胞内が細胞外に比べてプラスになり、つまり脱分極が起こります。

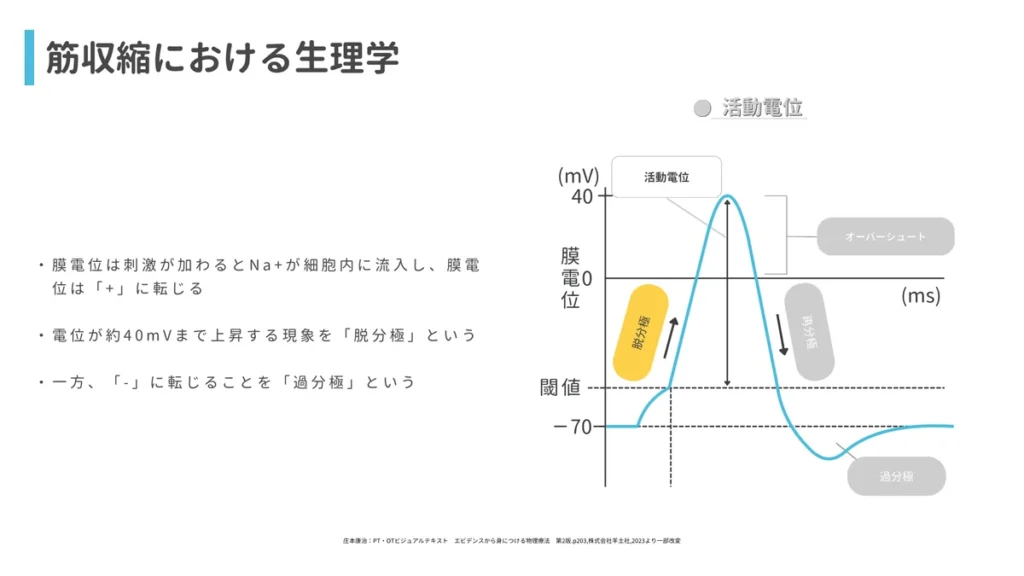

この時の生理学的な変化としては、細胞膜の膜電位が一定以上(閾値)に上昇することで、ナトリウムチャネルが開いて細胞内にN+が流入します。プラスのN+が細胞内に流入することで、元々マイナスの細胞内は中和され、電位はプラス方向へ向かいます(下図)。

つまり、プラスとマイナスが分極状態にあったものが、中和し分極が曖昧になることを脱分極というわけです。

そしてこの脱分極がおこることで活動電位が発生し、神経線維が興奮するわけです。

さらに神経線維が興奮し、神経活動が神経筋接合部まで伝導・伝達させると神経伝達物質(アセチルコリン)が放出されます。

アセチルコリンが運動終板にあるアセチルコリン受容体と結合すると陽イオンチャネルが開いて、多量のN+が細胞内に拡散し、筋活動電位が発生します。

これにより筋小胞体内に蓄えられていたCa+が筋形質内に流入し、筋収縮を引き起こします。

より詳細なメカニズムに関しては別記事に譲りますので、詳細が気になる方は、別記事が完成するまでお待ちください。

アップされるまでお待ちください

インピーダンス

最後に電気刺激療法を効果的に行うために理解しておきたい皮膚抵抗の解説をしていきます。

人体の電気抵抗は「内部組織抵抗+皮膚抵抗」で、乾燥時は数百k〜数MΩと大きいです。

皮膚抵抗が主で「半絶縁性の層+小さな導電性組織(気孔)」でして、湿潤時は約0.5〜 1kΩで、乾燥時は約100k 〜1MΩ(内部組織の抵抗は500〜1kΩでほぼ一定)となります。

ここで覚えておいて欲しいのは、具体的な数値よりも乾燥時と浸潤時ではかなり抵抗が違うということです。

さらに詳しく

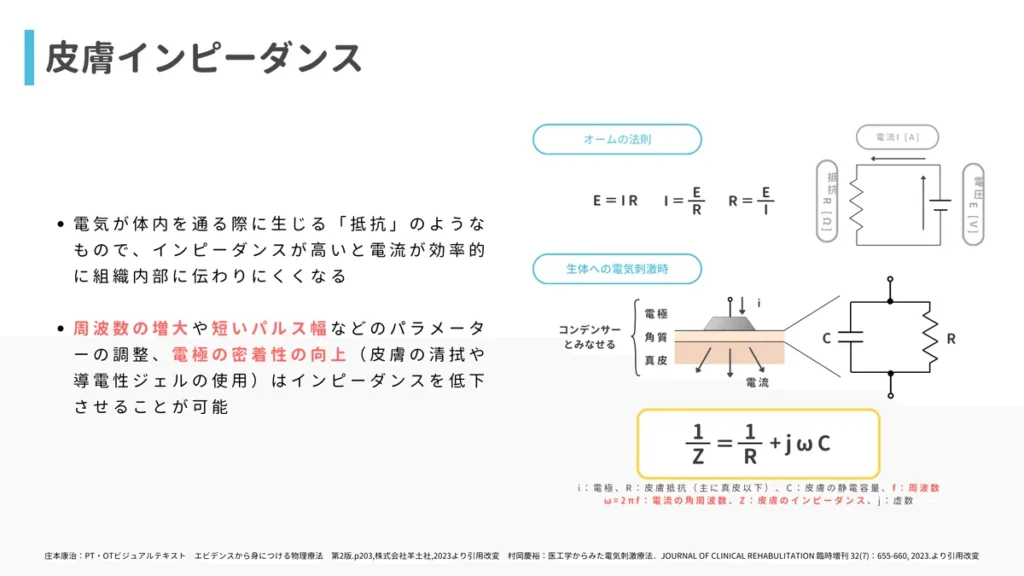

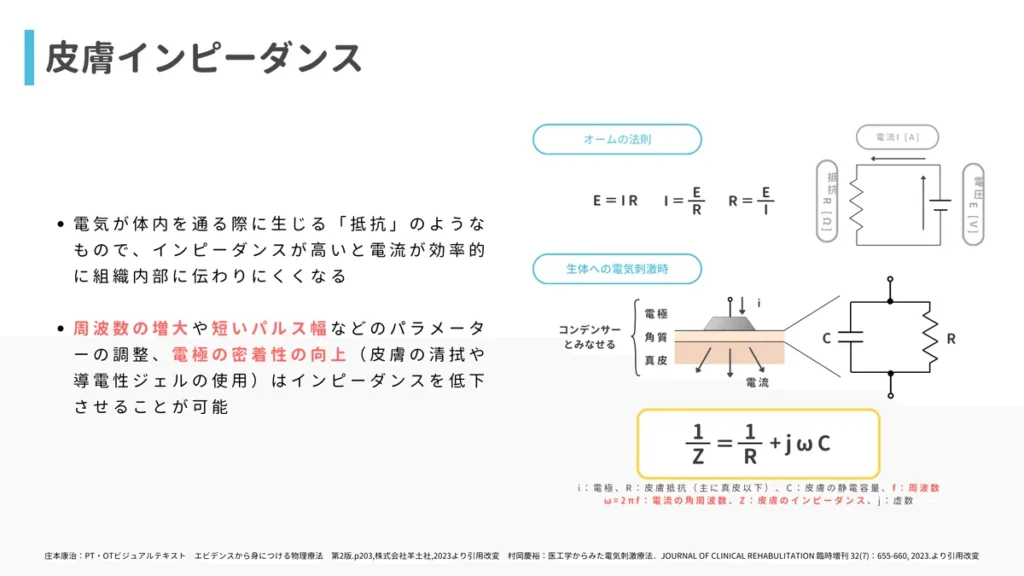

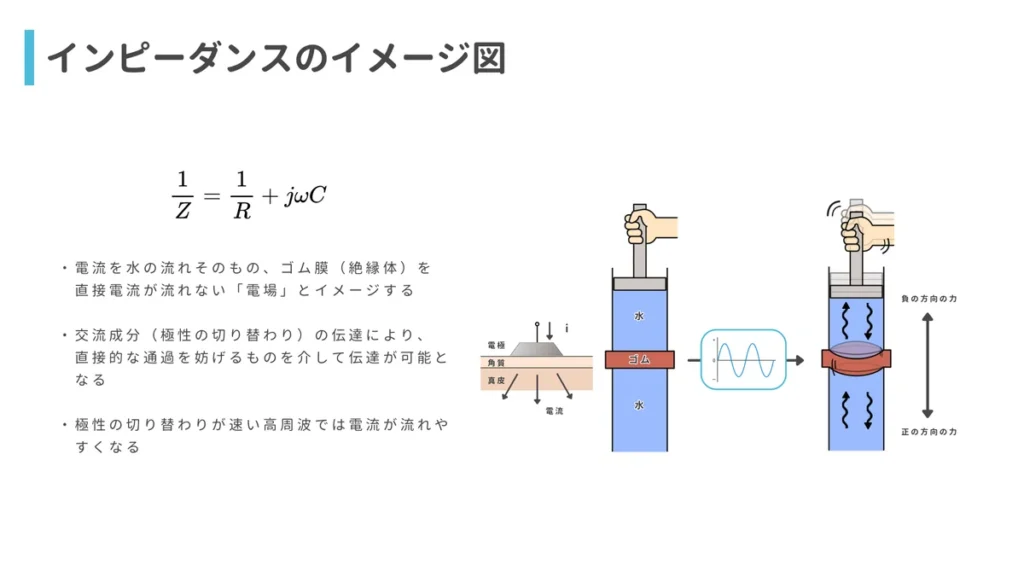

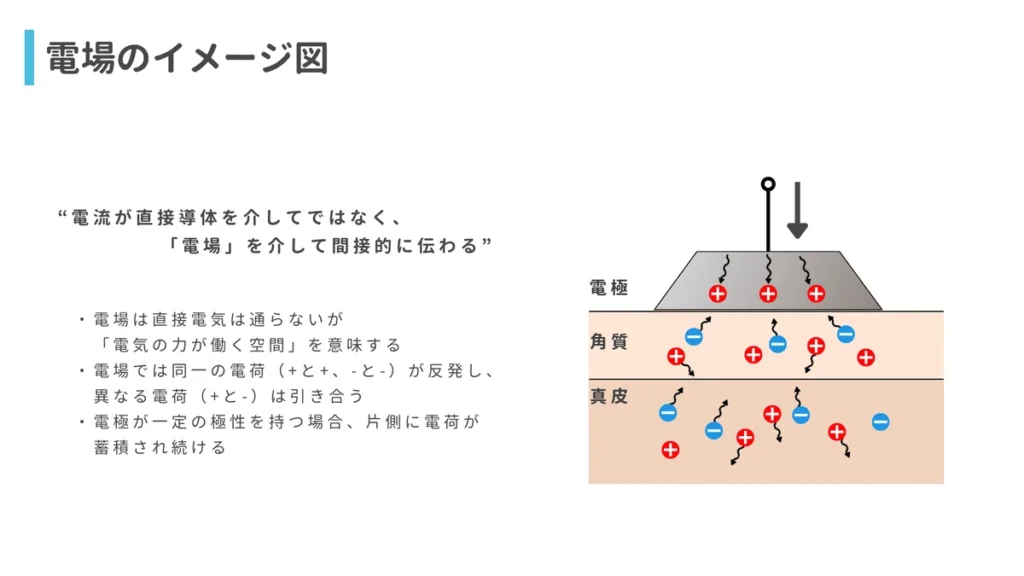

1.そもそもインピーダンスとは?

皮膚インピーダンスとは、交流成分の影響を考える際に「角質層(コンデンサー)+皮膚内部の抵抗成分」で表される電気的な抵抗のことです。

特に角質層はコンデンサーのように働き、電荷を蓄えるため、低周波では電流が流れにくくなります。

インピーダンスが高いと、電気刺激が筋や神経に届きにくくなるとされています。

2.皮膚インピーダンスの等価回路モデル

等価回路モデルとは、上図のように、実際の物理的なシステム(今回の場合は皮膚や筋肉などの生体組織)を、電気的な特性を持つ基本部品(抵抗やコンデンサなど)に置き換えてモデル化したものです。

この概念は、皮膚や筋肉の複雑な電気的特性を理解するのに役立ちます。

- 抵抗 (R):生体組織の中を電流が通る際の抵抗(真皮以下の層が主に該当)。

- 静電容量 (C):角質層がコンデンサのように働き、電荷を蓄える特性を持つ。

図にあるように、皮膚の角質層はコンデンサとして、真皮以下の層は抵抗としてモデル化されます。このように置き換えることで、皮膚全体のインピーダンス(Z)を以下のような計算式で表せます。

ここで、jは虚数単位、ω=2πfは角周波数です。

このモデルに基づいて、周波数や皮膚の状態が電流伝導にどう影響するかを分析できます。

ここで、周波数 f を増やす(高周波化)と jωC が増加し、インピーダンス Z は低下します。

ここまでを分かりやすく図で表すと…

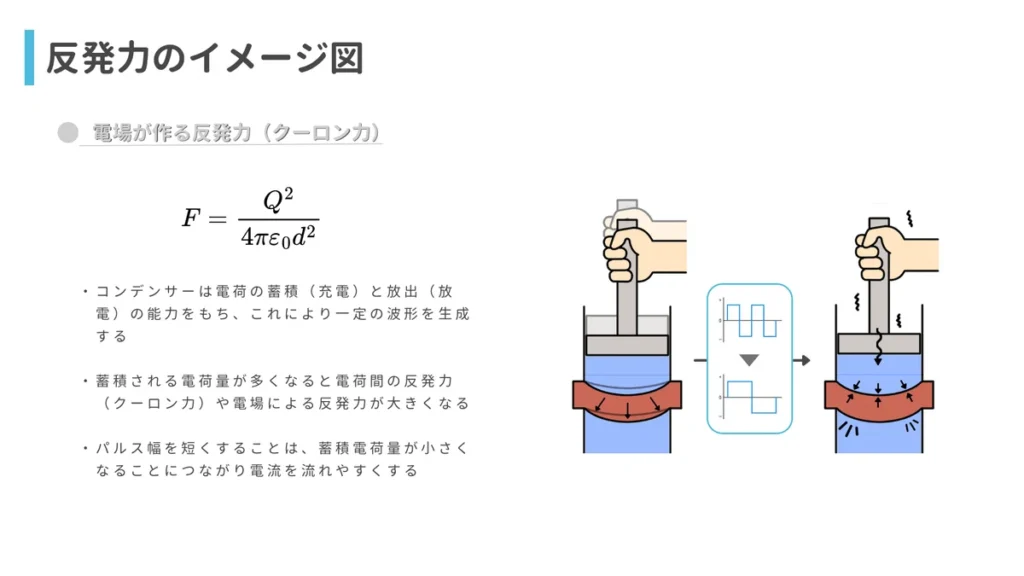

3.反発力(クーロン力)

・蓄積電荷量

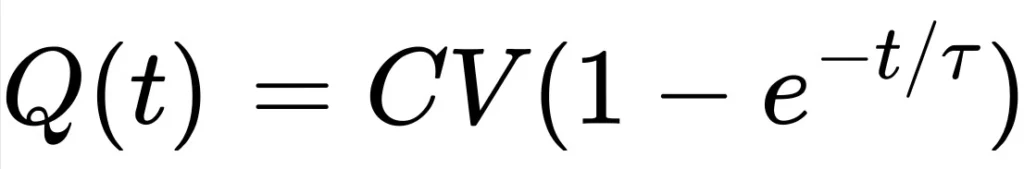

コンデンサのプレート間に蓄積される電荷量Q は、静電容量C と印加される電圧V の積で表されます(以下の計算式)。

Q=C⋅V

Q :蓄積される電荷量(クーロン)

C :静電容量(ファラド)

V :コンデンサにかかる電圧(ボルト)

パルス幅 𝑡𝑝 が短い場合、充電される時間が短くなり、電荷が過剰に蓄積されません。

コンデンサは指数関数的に充電・放電するため、充電の進行は以下の式で表されます。

Q(t) :時間 𝑡 における電荷量

𝜏=𝑅𝐶:時定数(充電時間の目安)

𝑅:回路の抵抗

パルス幅 𝑡𝑝が短いと、𝑄が十分に蓄積される前に放電されるため、実効的な電荷量が少なくなります。

・電場が作る反発力

コンデンサに電荷が蓄積されると、プレート間に電場が形成され、電流の流れを妨げる「反発力」を生じます。

𝐹:反発力(ニュートン)

𝑄:蓄積電荷量(クーロン)

𝜀0:真空の誘電率(8.85 × 10⁻¹² F/m)

𝑑:電荷間の距離(m)

ここまでを分かりやすく図で表すと…

ここまでのゴムと水のイメージを電荷(本来の生理学的な仕組み)に戻すと…

正直、工学的な内容で難しいですよね、、、

このあたりを噛み砕いて、臨床に応用する方法は購入後に見れる動画にて解説しています!

・まとめると

ここまでの式から

◾️電荷 𝑄が大きくなると、反発力 𝐹も大きくなり、電流を妨げる力が強くなる

◾️パルス幅が短いと 𝑄が小さくなるため、反発力 𝐹も小さくなり、電流が流れやすくなる

4.電気を流しやすくする方法

① 周波数を上げる

- 高周波では電場の極性が頻繁に切り替わるため、電荷が蓄積されにくくなり、電流が流れやすくなります( jωC の増加)。

- 低周波では電荷が溜まりやすく、クーロン反発力が発生し電流の流れを阻害してしまいます。

② パルス幅を短くする

- 短いパルス幅は高周波成分を多く含み、インピーダンス低下を促進します。

- 電荷の蓄積が減ることで、反発力(過充電)を抑え、電流がスムーズに流れます。

③ 電極の密着性を高める(皮膚の清拭・導電性ジェル)

- 電極と皮膚の間に隙間があると、空気(絶縁体)が介在しインピーダンスが上がります。

- 導電性ジェルを使用すると、皮膚の静電容量が増加し、交流成分が通りやすくなります。

ここからの内容は、僕の電気刺激療法関係の全ての記事に活かすことができる内容です!

パラメータの調節についてはこちらの記事をご覧ください!

動画でも解説しているので分かりやすかと思います↓

電極について

さて、ここから本題の電極の貼付について解説していこうと思います。

ただ、ここまでの内容もかなり大切なので、何度も復習してくださいね!

ここからの内容は、実際に貼付するまでに必要な内容を順番に記載しています。この順番に意識していくと正しく貼付しやすくなると思います。

この記事では、僕らが普段使用することが多い自着性電極について解説していきます

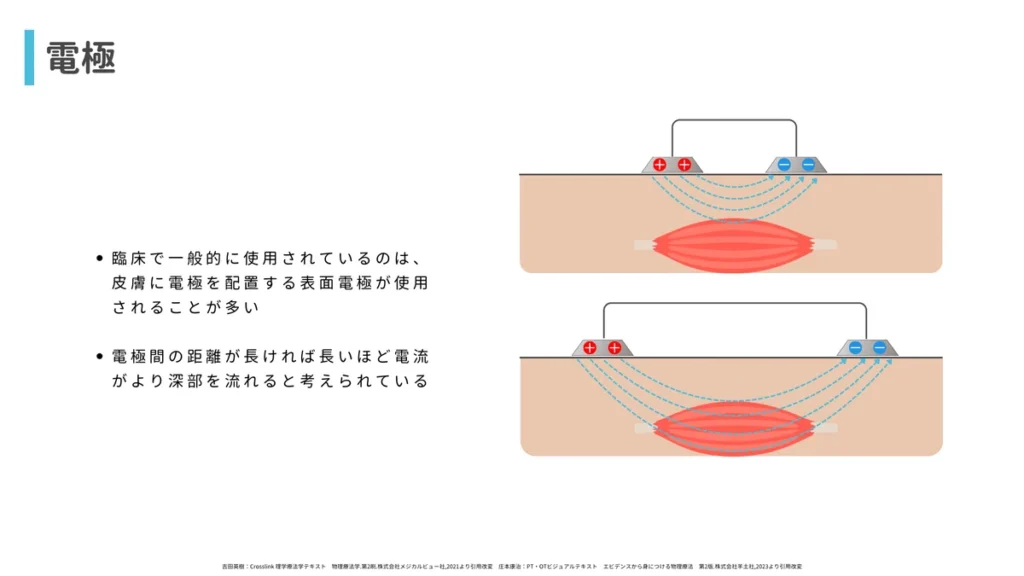

電極とは?

電極(導子)は、生体組織に電流を通電するときに電流の出入り口になるもので、刺激電極(関電極)と非刺激電極(不関電極)の2つの電極を必要とする。

松澤正・江口勝彦:物理療法学 改訂3版.金原出版株式会社,2021.

電極の種類

僕らがよく使用する表面電極は一般的に、自着性電極、スポンジ電極、吸引カップ電極などがありますが、僕らが主に使用しているのは「自着性電極」になるかと思います。(なので今回は自着性電極をメインに話します。IVES®︎のFEEはスポンジ電極です。)

その他、モーターポイント探索用電極や骨盤底筋群刺激用電極などの治療目的に特化した専用の電極もあります。

刺激電極(関電極)

関電極(陰極)は主に、神経や筋を刺激する電極でして、電流密度が大きくて有効な刺激が与えられるように面積の小さいものが使用されることが多いです。

非刺激電極(不関電極)

不関電極(陽極)は、電流を一定の方向に流すための通路にあたる電極です。電流密度を小さくし、刺激を少なくするために大きい面積のものが使用されることが多いです。

ただ、最近は関電極と非関電極が自動で交互になるように設定されている電気治療器もありますので、使用している治療機器を確認するのがいいかと思います。

ちなみに僕らが使用しているIVES®︎は交互になるようになっているので、どちらの電極を神経や筋に貼付しても大丈夫です!

(筋電を拾いたい場合は双極パットを目的筋へ貼付)

電極貼付前におさえておくこと

電流密度の理解

電流密度は文字の通りで、電流の密度のことですが、この密度を考慮することがとても重要です。

電流刺激を一定にした場合、電流密度は電極の面積に依存します。つまり、電極パットが大きければ電流密度は低くなり、小さいほど電流密度は高くなります。

電流密度が高くなってしまうと疼痛や熱傷のリスクが高くなるので注意が必要です。普段ご使用の医療メーカーで提供している電極パットであれば問題はないと思いますが、一点注意しないといけないことがあります。

それは、電極パットの一部が浮いてしまうと、皮膚に接触している面積が減り、結果的に電流密度が高くなってしまうということです。なので、電極パットをしっかりと密着させることができているかを確認し、浮いている場合には「電極パットをバンドなどで固定する」などの対応が必要になります。

僕らは電極パットの端を優肌絆で固定したり、電気治療器に付属している弾性バンドを使用しています。

電極パットの状態を確認する

自着性電極は複数回使用していると粘着性が低下(ゲルは長期間の使用で水分が蒸発する)し、電極が剥がれやすくなってしまいます。これにより前述した通り電流密度が高くなる可能性があります。

また、使用後は皮脂や角質、体毛などが付着し、電極表面が汚れることは多く経験するかと思います。これにより通電性の低下や貼付面積が低下する可能性があります。

このように電極の状態を確認しないで使用してしまうと、過度に電流を流してしまい副作用を生じさせるリスクが高くなります。

使用前には電極の劣化や汚れを確認し、必要に応じて洗浄や新しい電極へ変更するなどの対応が必要です。

また、同一電極による他患者間での利用は感染リスクもあるので、対象者ごとに電極を分けることが理想とされています。ただ、コストがかかることなので所属先での検討が必要になるかと思います。

皮膚の状態を確認する

インピーダンスの項でも記載しましたが、皮膚は電気抵抗が高く、特に乾燥時は抵抗値が高くなる傾向にあります。また、皮脂や角質が多い場合にも電気抵抗が高くなってしまいます。

そこで、電極を貼付する前には、貼付部位をアルコール綿やガーゼで拭き取ることをおすすめします。

アルコール綿を使用すると感染リスクを低くすることもできますし、個包装タイプのものは持ち運びも便利なので使用することが多いです。

一方で、アルコールは気化する性質があり、すぐに乾燥してしまうというデメリットもあるので、患者様の皮膚の状態や感染、その他の背景などを考慮して選択すると良いかと思います。

補足としまして、創傷部位には電流が集中しやすく、電流密度が高くなりやすいので、皮膚の状態を確認する際に創傷部位の把握も必要です!

電極の貼付時に必要な知識

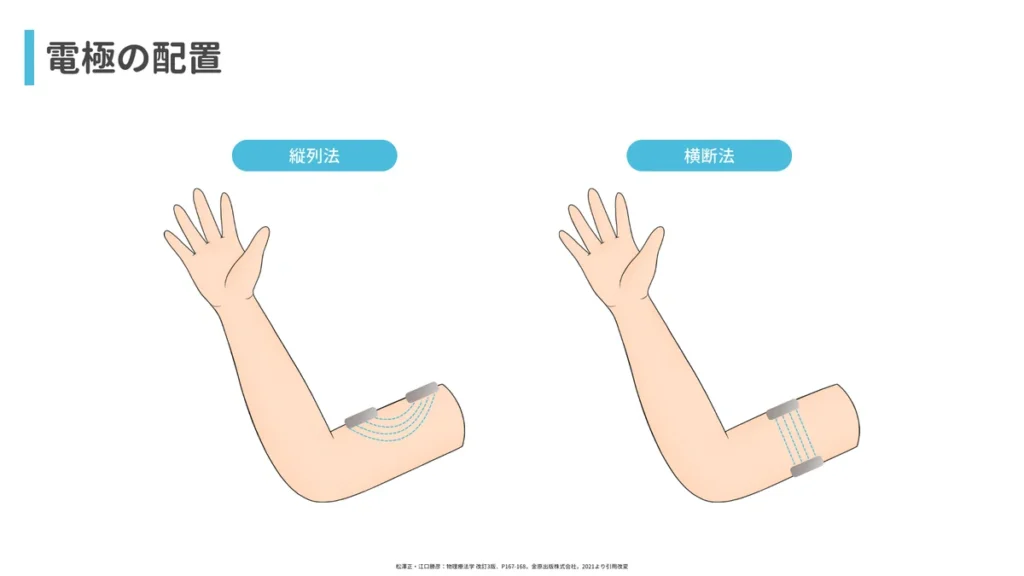

電極の配置①

電極の配置方法には「縦列法」と「横断法」があります。

縦列法

一般的に神経・筋を刺激する際に用いられます。ターゲットを挟んで同じ体表面に2つの電極を並列に配置する方法です。

横断法

ターゲットを含んだ体肢を挟むように電極を配置する方法です。

電極の配置②

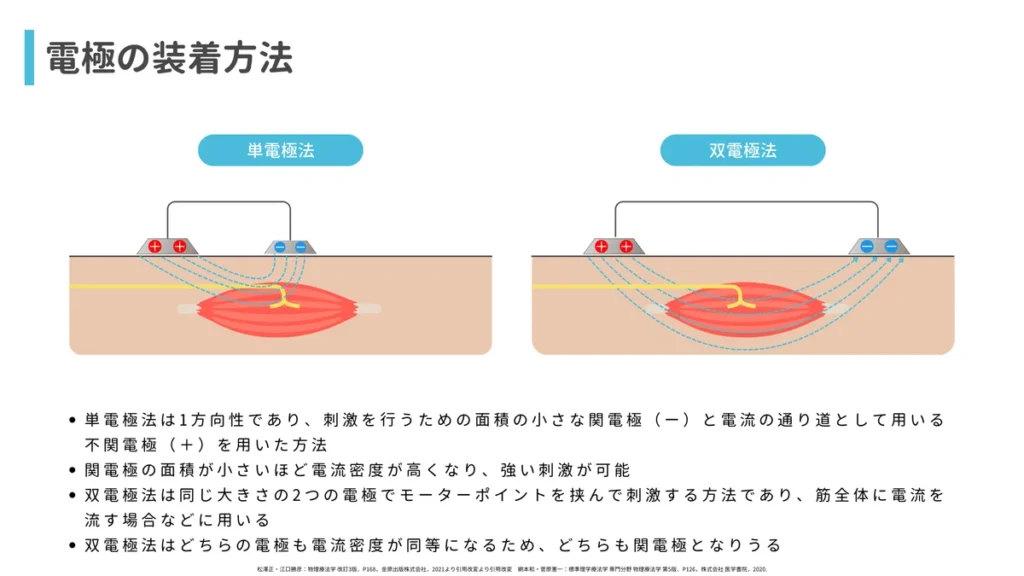

装着方法には、「単電極法」と「双電極法」があります。

単電極法(左図)

単電極法は1方向性で、刺激を行うための面積の小さな関電極(ー)と電流の通り道として用いる不関電極(+)を用いた方法です。

関電極の面積が小さいほど電流密度が高くなるので強い刺激が可能となります。

単電極法はモーターポイントや神経上に関電極、筋の走行上に不関電極を貼付し、局所的に強い刺激を送ることができます。これによって、より効率的に筋肉の運動神経を刺激し、強い筋収縮を引き起こすことができます。

神経刺激の場合は、運動神経が表層を通る部位に関電極(小さい電極)を貼付し、目的とする筋のモーターポイント周辺に不関電極(大きい電極)を貼付すると筋収縮が得やすいです!

双電極法(右図)

双電極法は同じ大きさの2つの電極でモーターポイントを挟んで刺激する方法で、筋全体に電流を流す場合などに用います。

双電極法はどちらの電極も電流密度が同等になるので、どちらも関電極となりうるので、極性の影響は少ないとされています。

電極間の距離

電極間の距離が長ければ長いほど電流がより深部を流れると考えられています。

つまり、深層にある筋肉を目標とするのであれば、電極間の距離は広げた方がいいかもしれません。

一方で、距離を広げたことによって、目的としていない神経や筋肉まで興奮させてしまう可能性もあるので、患者様の反応をみながら目的としている運動や反応が見られるか確認しましょう!

上肢・下肢での違い

大腿四頭筋などの大きい筋肉はモーターポイントの分布が広いので大きな電極パットを使用するのがオススメです!

電流密度から考えても、大きい筋肉に対して狭い範囲に高密度の電流を流すよりも、大きい範囲に均等な電流を流した方が効率的ですね!

では、上肢はどうでしょうか?

上肢の場合は、下肢よりも小さな筋肉が所狭し存在しているので大きな電極や電極間の距離を開けすぎると目的筋以外の神経や筋を刺激する可能性が高くなってしまいます。

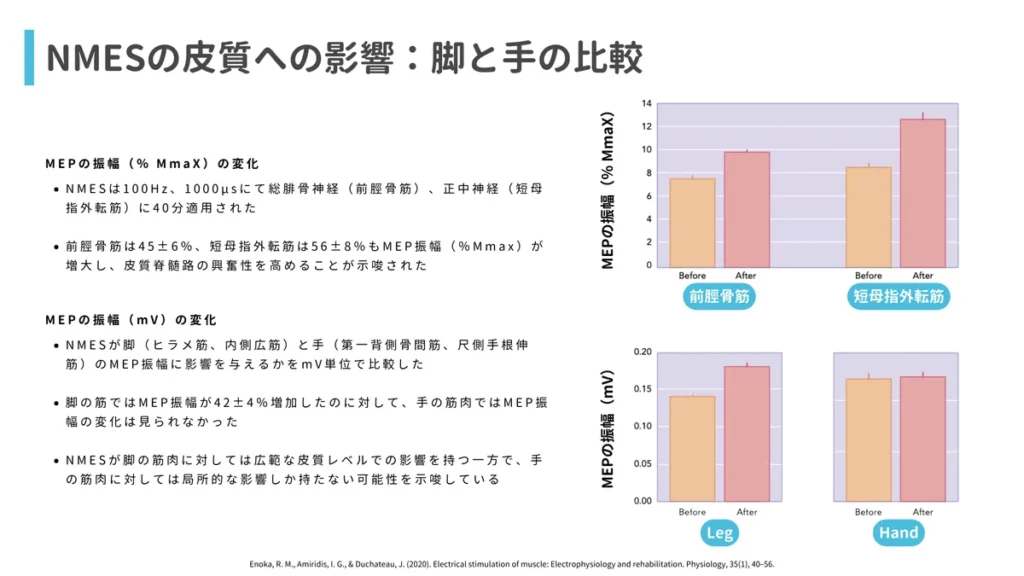

また、下肢への電気刺激療法が皮質領域(下肢に関連する)に広範囲な影響を及ぼしたのに対し、上肢はより局所的な影響しか及ぼさないと報告されています。(上図)

つまり、上肢に関しては、リハビリ効果を狙いたい筋肉に対してターゲットを絞った電極の貼付を行う必要がありそうですね!

ワンポイントアドバイス

電極の真下には体表から順番に表皮→真皮→脂肪層→筋→骨が存在します。

つまり、脂肪層が厚い場合には運動神経や筋肉までの距離が遠く、抵抗となる組織も多いくなるわけです。

運動が起こらないからといって強い電流を流してしまうと、皮膚組織には感覚神経が存在するので疼痛が起こってしまいます。

ではどうすればいいのか?と言いますと、電極を圧迫し、神経・筋までの距離を縮めるというアナログな方法が効果的です。

臨床的には、いわゆる二の腕(上腕三頭筋を狙いたい場合)の脂肪層が厚いことが多いので、圧迫しながら電気刺激を行うことで、過度な電流を流さずに運動を促すことができます。

ただし、過度な圧迫は循環障害を起こす可能性があるので、適度な調整とモニタリングは忘れないでください。

最後に、貼付方法に関しては、どれが正解ということではなく、使用している治療機器や目的、パラメータ、患者様の反応などによって最適な方法をオーダーメイドしていく必要があります。

したがって、様々な方法を理解し練習しておくことで、目の前の患者様に最適な電気刺激療法を提供することができる可能性が高くなります!

パラメータの調節についてはこちらの記事をご覧ください↓

いざ貼付!

では、最後に貼付する部位について解説していきます!

貼付する場所は主に、「神経」または筋の「神経筋接合部」になります。

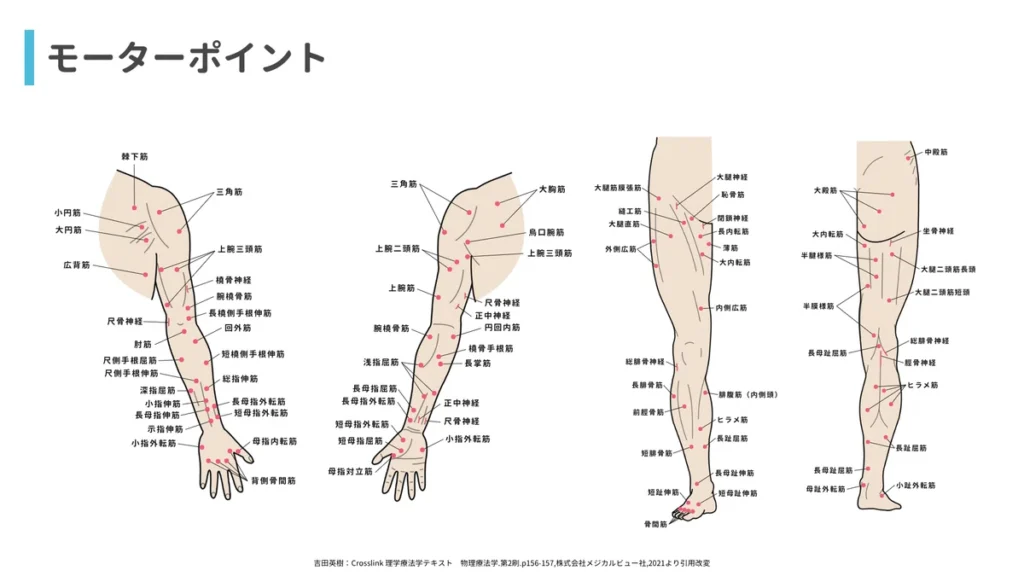

モーターポイント

上記が運動を促通する際の電極の主な貼付位置になります!

ただ、患者様によってモーターポイントは変わりますので、あくまでも参考にしていただき、目的とした筋肉が収縮した際にどのような運動が起きるかなどの臨床的な反応を必ず確認してください。

といっても、これだけ多いとどこに貼ればいいのか迷うかと思いますので、報告が多い場所をいくつか抜粋していこうと思います。

上肢の場合

亜脱臼改善目的:棘上筋・三角筋後部

肘屈曲:上腕二頭筋

肘伸展:上腕三頭筋

手指・手関節屈曲:手指屈筋群(主に浅指屈筋)・正中神経・尺骨神経

手指・手関節伸展:橈側手根伸筋・総指伸筋・橈骨神経

下肢の場合

股関節伸展:大殿筋

股関節外転:中殿筋

膝伸展:大腿四頭筋(主に内・外側広筋)

足関節背屈:前脛骨筋、総腓骨神経(浅・深腓骨神経)

足関節底屈:下腿三頭筋、脛骨神経

その他の報告に関しては、下記の記事や、僕の電気刺激療法関連の記事に記載してありますので、ぜひ参考にしてください。

僕の内容は主に上肢に関するものですので、下肢の報告の取り扱いは極めて少ないことをあらかじめご理解ください。

一番記載してある記事(主にNMES)↓

電気刺激療法関連のマガジン↓

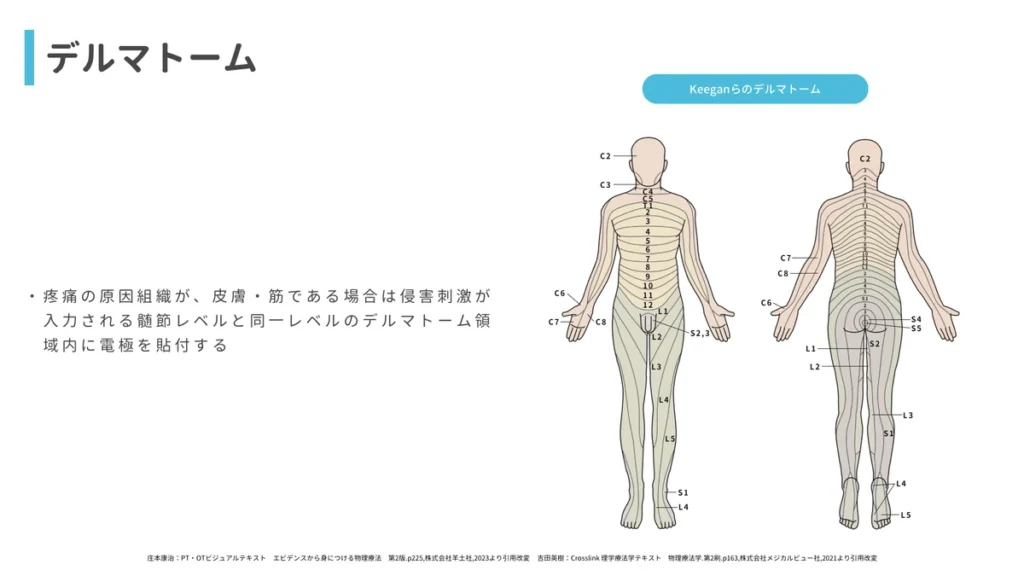

デルマトーム

感覚を促通する場合には、モーターポイントを用いることもありますが、デルマトームに沿って貼付することが多くあります。

主な電気刺激療法としては「TENS」や「PNS」が挙げられますね!

TENSについてはこちら↓

PNSについてはこちら↓

もちろん、デルマトームだけでなく、神経に対して貼付することもあります!

まとめ

ここまでの流れを見ることで、電気刺激療法を行う上で注意すべきことから、具体的な貼付方法までは理解できたかと思います。

ただ、本文でも記載しているように、患者様一人一人でかなり反応が異なりますので、電極の貼付に関しては、実践しながら確かめていく必要があります。

オススメはリハビリスタッフ同士で練習をすることです。

総指伸筋に貼付して手指が全て伸展する人もいれば、MP関節が伸展してIP関節は屈曲してしまう人がいるように、かなり個人差があります。

基礎を理解しつつ、実践的な技術を練習して身につけていってください。

基礎の部分ではありますが、少しでも皆さんのお役に立てると嬉しいです!

おわりに

最後まで読んで頂きありがとうございました🥹

これからも皆さんの臨床の役に立つ情報を発信していきますので、楽しみにしててくださいね😆✨

では、また🦍👋

参考文献

メイン書籍↓

①石川朗:15レクチャシリーズ 理学療法テキスト 物理療法学・実習, 中山書店, 2016.

②網本和・菅原憲一:標準理学療法学 専門分野 物理療法学 第5版.株式会社 医学書院,2020.

③吉田英樹:Crosslink 理学療法学テキスト 物理療法学.株式会社メジカルビュー社,2021.

④松澤正・江口勝彦:物理療法学 改訂3版.金原出版株式会社,2021.

⑤庄本康治:PT・OTビジュアルテキスト エビデンスから身につける物理療法 第2版.株式会社羊土社,2023.

⑥加賀屋斉(編著):ニューロモデュレーションを用いたリハビリテーション治療.JOURNAL OF CLINICAL REHABILITATION 臨時増刊32(7),医歯薬出版株式会社,2023.

Enoka, R. M., Amiridis, I. G., & Duchateau, J. (2020). Electrical stimulation of muscle: Electrophysiology and rehabilitation. Physiology, 35(1), 40–56.

Eric .R.Kandel(編): カンデル神経科学 第2版,メディカル・サイエンス・インターナショナル, 2022.

John E.Hall:ガイトン生理学 原著第13版.エルゼビア・ジャパン株式会社,2018.

Gerard J.Tortra,Bryan Derrickson:トートラ人体解剖生理学 原書11版.丸善出版,2020.

シェイクマン,ボウマン,他:臨床神経科学とリハビリテーション. 西村書店, 2020.

ゴロー:疾患とつながる 解剖生理図鑑.永岡書店.2024.

コメント