どうも、サギョウ先生です!

今回は、よくご質問をいただく「電気刺激はいったいどれくらいやれば効果があるの?」と言う疑問に答えたいと思います!

確かに効果的な時間が分かれば、限られた時間の中で実施しているリハビリにおいて無駄のないアプローチができるかもしれません!

てことで、今回は「The effect of electrical stimulation on corticospinal excitability is dependent on application duration: a same subject pre-post test design.」で得られた情報とこれまでの僕の知識を織り交ぜながらサギョウ先生解釈で書いていこうと思います‼️

ちなみにこの記事は運動閾値での電気を取り扱っています。

また、2013年に報告された内容になりますので、少し情報が古い可能性がありますのでご理解ください。

今回はライトにまとめていきますね!

この記事はFREE記事なので以下⬇️から読むことができますよ😆

本題に入る前に、僕の思いを聞いてください🙇♂️

僕は作業療法が大好きでして、特に対象者の「ひととなり(ナラティブ)」を意識して、心から身体を変えていくという点が好きです!

一方で、臨床や学校教育の中で、ナラティブに目が行きすぎてしまい、メカニズムやエビデンスに弱い部分も感じていました、、、

そこで、作業療法士がナラティブだけでなく、科学的なメカニズムやエビデンスを身につけるための一助となるように情報発信を始めました!

「自分の介入に自信がない」「他職種の話についていけない」「患者さんに説明できない」と感じてる作業療法士はぜひ僕と一緒に勉強しませんか🦍🔥

では、さっそく本題にいきましょ〜う!

⚠️注意⚠️

今回の内容は、あくまでもサギョウ先生解釈ですので、分かりやすさやリハビリに役立つアイデアになるように心がけています。その為、紹介論文の内容と異なってしまう場合があります。

必ず一次情報を確認してから、今回の知識を役立ててください。

医学的な正しさを保証するものではございませんので予めご理解ください。

概要

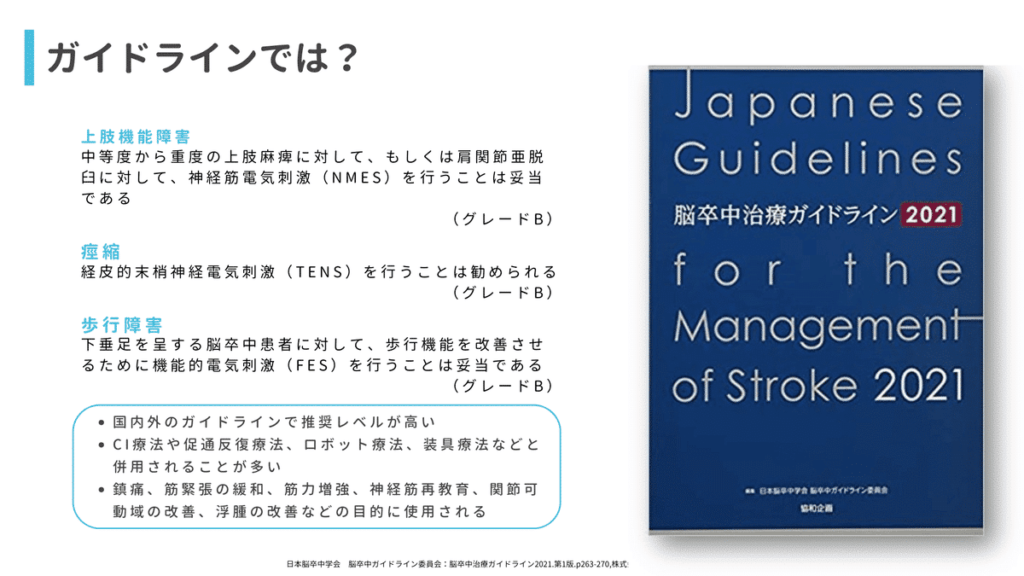

昨今、脳卒中後の運動機能回復において注目を集め、脳卒中治療ガイドライン2021でも推奨されている「電気刺激療法」。

皆さんも、電気刺激が効果的なのは重々承知かと思います。

ガイドラインにしても、システマチックレビューにしても質の高いエビデンスが報告されているのは分かりますが、僕たち臨床家は知りたい情報は、より具体的な数値ではないでしょうか?

例えば、具体的なパラメータの設定値や貼付位置、練習回数、そして今回の本題の練習時間!

今回の文献では、健常者14名を対象に、20分、40分、60分の3つの異なる時間の運動電気刺激(motor ES)を受け、それぞれの条件で刺激前、刺激直後、刺激10分後の皮質脊髄路(CST)の興奮性を測定しています。

刺激前後を比較して、CSTの興奮性がどのように変化したのかを見ていきましょう!

電気刺激療法の概要は以下をご覧ください↓

この論文の目的

この論文の主な目的は、motor ESの適用時間がCSTの興奮性に与える影響を明らかにすることです。

具体的には、以下の点を検証することを目指しています。

- 随意的な筋収縮を模倣した motor ESを異なる適用時間(20分、40分、60分)実施した場合の、CSTの興奮性に与える影響を比較する

- リハビリテーションの現場で、より効率的で効果的な電気刺激の適用方法を検討するための基礎的な知見を得る

- これらの目的を通して、motor ES の適用時間の最適化に関する重要な情報を提供し、リハビリテーションにおける電気刺激の適用時間の設定に関する重要な知見を得ることを目指す

とても実践的な目的ですよね!

研究方法

研究方法をして、どのような対象者にどのような介入をしたかをイメージしていきましょう。

対象者

人数

・14名

健康状態

・健康

性別

・男性5名、女性9名

年齢

・18〜47歳(平均23.07歳)

除外基準

・神経系の疾患を持つ者

・上肢に怪我や損傷のある者

・TMSや末梢電気刺激の適用に禁忌となる条件を持つ者

電気刺激の設定

- 波形:単相波形

- パルス幅:200μs

- 周波数:30Hz

- オン・オフ時間:オン4秒・オフ6秒(ランプ状)、1分間に6回

- 刺激強度:親指を約15度外転させる筋の収縮が得られるまで増加(範囲は7.0〜17.5mA)

- 貼付位置:右短母指外転筋(APB)

刺激パラメータの調節についてはこちらの記事で詳しく解説しています↓

プロトコル

今回の研究は以下の手順で実施しています。

①対象者の準備

被験者は快適な姿勢で椅子に座り、肘を約90度に曲げ、腕と手を枕で支え、手首は中間位、前腕は回外位に保持しました。

APBに表面電極を装着し、筋電図(EMG)を記録できるようにしました。電極装着部位は、Nuprepスキンプレップジェルとガーゼで軽く擦り、アルコールで拭いて清浄化しました。

②ベースライン測定

motor ES介入前に、12回の運動誘発電位(MEP)のブロックを3つ記録しました。各ブロックの間には1分間の休憩を挟みました。

6回の最大複合筋活動電位(Mmax)のブロックを1つ記録しました。

③ motor ES介入

各被験者は、20分、40分、60分のいずれかのmotor ES時間にランダムに割り当てられました。各被験者は、3回のセッションに参加し、すべての時間条件を経験しました。

各セッションの間隔は少なくとも72時間空けられました。

介入中は、被験者に刺激に集中するように指示し、5分ごとに声掛けによる注意喚起を行いました。

④介入直後の測定

motor ES介入後、12回のMEPのブロックを4つ記録しました。各ブロックの間には1分間の休憩を挟みました。

また、6回のMmaxのブロックも1つ記録しました。

⑤介入10分後の測定

介入後10分経過後、さらに12回のMEPのブロックを4つ記録しました。各ブロックの間には1分間の休憩を挟みました。

6回のMmaxのブロックを1つ記録し、実験を終了しました。

※測定回数

MEP

・ベースラインで3ブロックx12回 = 36回

・介入直後に4ブロックx12回 = 48回

・介入10分後に4ブロックx12回 = 48回

→合計132回

※各測定タイミングで、12回のMEPを複数ブロックに分けて記録し、平均値を算出しました。

Mmax

・ベースラインで1ブロックx6回 = 6回

・介入直後に1ブロックx6回 = 6回

・介入10分後に1ブロックx6回 = 6回

→合計18回

※各測定タイミングで、6回のMmaxを1ブロックで記録し、平均値を算出しました。

介入後の測定時間は、合計で約20分間でした。

アウトカム

この研究では、motor ES がCSTの興奮性に与える影響を評価するために、以下の様なアウトカム評価が用いられました。

運動誘発電位(Motor Evoked Potential: MEP)

測定方法

経頭蓋磁気刺激(TMS)を用いて、APBに誘発される筋活動を測定しました。

評価内容

MEPのピークtoピーク振幅を測定し、CST全体の興奮性を評価しました。MEPは、皮質、運動ニューロン、および末梢における変化の影響を受けるため、CSTの総合的な興奮性の指標となります。

最大複合筋活動電位(Maximal Compound Muscle Action Potential: Mmax)

測定方法

正中神経刺激を用いて、APBに誘発される筋活動を測定しました。

評価内容

Mmaxの振幅を測定し、末梢神経(筋線維膜、神経筋接合部、運動軸索など)の興奮性を評価しました。Mmaxは、motor ES が末梢に与える影響を評価するための指標として使用されました。

MEP/Mmax比

算出方法

MEPの振幅をMmaxの振幅で割ることにより、相対的なCSTの興奮性を算出しました。

評価内容

motor ESが末梢の興奮性に与える影響を考慮し、CSTにおける真の変化を評価するために使用されました。Mmaxは末梢の興奮性の指標となるため、MEPをMmaxで割ることで、末梢の変化を補正し、より正確にCSTの変化を評価することができます。

刺激強度

評価内容

ベースラインでのMEPを1mVにするために必要なTMSの刺激強度を記録しました。これは、被験者間のベースラインでの興奮性の違いを把握するために使用されました。

研究結果

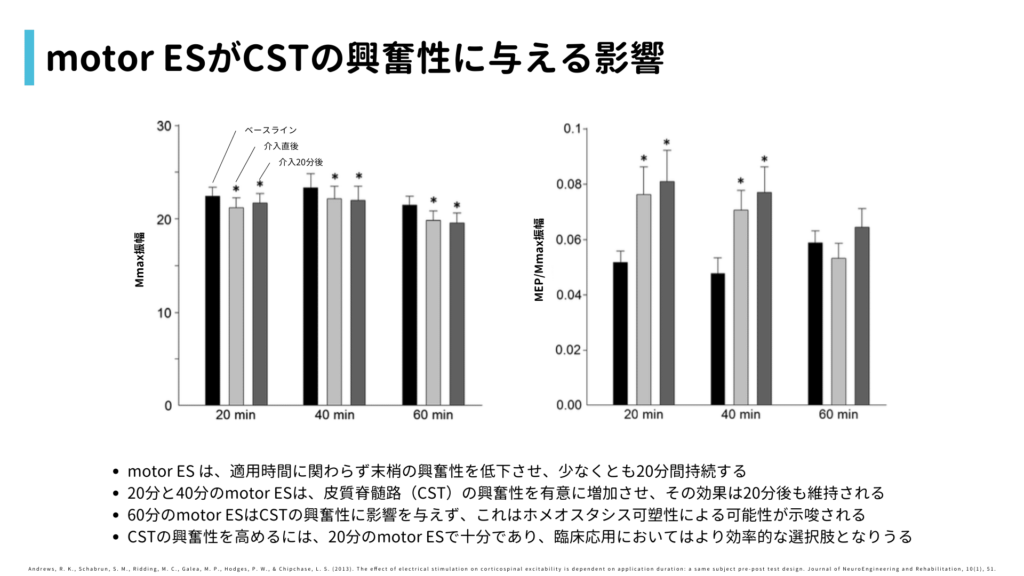

上図を見ながら解説していきますね!

最大複合筋活動電位(Mmax)について(左図)

左のグラフは、3つの異なるmotor ESの適用時間(20分、40分、60分)が、Mmaxの振幅に与える影響を示しています。

改めて、Mmaxは、末梢神経(筋線維膜、神経筋接合部、運動軸索など)の興奮性を反映する指標です!

グラフを確認すると、、、

ベースライン(黒色の棒グラフ)

各条件(20分、40分、60分)のmotor ES介入前におけるMmaxの振幅を示しています。

介入直後(薄灰色の棒グラフ)

各motor ES適用直後のMmaxの振幅を示しています。すべての適用時間において、Mmaxの振幅がベースラインから有意に減少していることがわかります。

介入20分後(濃灰色の棒グラフ)

motor ES適用から20分後のMmaxの振幅を示しています。Mmaxの振幅は、介入直後から大きな変化はなく、ベースラインと比較して依然として有意に低いままであることが示されています。

ここから分かることは、、、

- motor ESの適用時間に関わらず、すべての条件において、motor ESの直後にMmaxの振幅が減少している。これは、電気刺激が末梢の興奮性に影響を与え、筋疲労や神経伝達の変化を引き起こしていることを示唆している

- Mmaxの減少は、少なくとも刺激後20分間は持続する。この結果は、motor ESによる末梢への影響が一時的なものではなく、ある程度の時間持続することを示唆している

- Motor ESの適用時間(20分、40分、60分)でMmaxの減少の程度に大きな違いは見られなかったことから、適応時間がMmaxの減少の程度に影響を与えるわけではなく、末梢への影響は、刺激時間よりも刺激強度や周波数によって大きく影響される可能性を示唆している

実際に周波数と筋疲労の関係に関しては報告されており、周波数が高い方が筋疲労が強く、疲労までの時間も早くなるとされています。

MEP/Mmaxについて(右図)

3種類の異なる motor ES の適用時間(20分、40分、60分)における、MEPの振幅をMmaxで割った値(MEP/Mmax比) の変化を示しています。

MEPをMmaxで割ることで、末梢の変化を補正し、より正確にCSTの変化を評価することができます。

グラフを見てみると、、、

ベースライン(黒色の棒グラフ)

各条件(20分、40分、60分)のmotor ES介入前におけるMEP/Mmax比を示しています。ベースラインでは、3つの条件間でMEP/Mmax比に有意な差は見られません。

介入直後(薄灰色の棒グラフ)

各motor ES適用直後のMEP/Mmax比を示しています。20分と40分のmotor ES適用において、MEP/Mmax比がベースラインから有意に増加していることがわかります。しかし、60分の適用では、MEP/Mmax比に有意な変化は見られません。

介入20分後(濃灰色の棒グラフ)

motor ES適用から20分後のMEP/Mmax比を示しています。20分と40分のmotor ES適用において、MEP/Mmax比は介入直後から大きな変化はなく、ベースラインと比較して有意に高いままであることが示されています。60分の適用では、MEP/Mmax比は依然としてベースラインと有意な差は見られません。

ここから分かることは、、、

- 20分と40分のmotor ES適用は、CSTの興奮性を有意に増加させる。これは、これらの時間のmotor ESが、M1の活動を変化させ、シナプス結合を強化することを示唆している

- 60分のmotor ES適用は、CSTの興奮性に影響を与えない。これは、長時間の電気刺激が、ホメオスタシス可塑性と呼ばれるメカニズムによって、神経系の安定性を保つためにCSTの興奮性を抑制する可能性を示唆している。長時間の刺激は、CSTの興奮性を過剰に高めるのを防ぐために、長期抑制(LTD)の方向に変化を誘導する可能性がある

- 20分間の刺激が、40分間の刺激と同等の効果を持つことから、CSTの興奮性を高めるためには、20分のmotor ES適用で十分であることを示唆している

ホメオスタシスとは

人体を構成する膨大な数の細胞がその機能を効果的に発揮して、人体が個体として生存するためには、相対的に安定した状態が必要である。相対的に安定した状態を維持することを、ホメオスタシス(恒常性)と呼ぶ。ホメオスタシスとは体内あるいは体外の変化であっても、からだの内部環境を一定に維持する機能である。

Gerard J.Tortra,Bryan Derrickson:トートラ人体解剖生理学 原書11版.丸善出版,2020.

神経生理学的な観点から

CSTの興奮性変化のメカニズム

motor ESがCSTの興奮性を高めるメカニズムとして、無効化されていたシナプス結合の活性化や、シナプス伝達効率の長期増強(LTP)が考えられています。

この研究では、運動皮質レベルで変化が起こっている可能性が高いと示唆されています。これは、末梢電気刺激後に、H反射、F波、頸髄誘発電位といった、運動ニューロンの興奮性を調べる指標に変化が見られなかったことから示唆されています。

60分のmotor ESでCSTの興奮性が変化しないメカニズム

60分のmotor ESでCSTの興奮性が増加しない理由として、時間依存的なホメオスタシス可塑性のメカニズムが挙げられています。

ホメオスタシス可塑性は、神経系の活動を一定範囲内に保つために、シナプス可塑性の閾値を調整するメカニズムです。

motor ESによってCSTの興奮性が過剰に高まると、神経活動の不安定化を引き起こす可能性があるため、ホメオスタシス可塑性が働き、長期抑制(LTD)の方向に変化を誘導する可能性があると推測されます。

具体的には、60分のmotor ESの前半でCSTの興奮性が高まり、それが「高活動」としてシステムに認識されると、ホメオスタシス可塑性が作動し、CSTの興奮性を抑制する方向に変化させると解説されていますね。

この考察は、先行研究で、短時間のシータバースト刺激がLTPを引き起こし、長時間の刺激がLTDを引き起こしたという結果と一致すると述べています。

結果をまとめると

大まかに以下の結果がわかりました。

- motor ES は、適用時間に関わらず末梢の興奮性を低下させ、少なくとも20分間持続する

- 20分と40分のmotor ESは、CSTの興奮性を有意に増加させ、その効果は20分後も維持される

- 60分のmotor ESはCSTの興奮性に影響を与えず、これはホメオスタシス可塑性による可能性が示唆される

- CSTの興奮性を高めるには、20分のmotor ESで十分であり、臨床応用においてはより効率的な選択肢となりうる

これまでさまざまな症例報告〜システマティックレビューに至るまでの電気刺激療法に関する論文を読んできましたが、今回のmotor ESに該当するようなNMESやFESの報告では、20〜40分の刺激時間が多いです。

もしかしたら、今回の報告のような内容を参考にしているのかもしれませんね。

この研究の限界

最後にこの研究の限界を確認して、この知識をどこまで使っていいのか?という理解をしていきましょう。

研究の限界を知ることは結果を知ること同じくらい大切なことなので、一緒に確認していきましょう。

追跡期間の短さ

この研究では、motor ES後のCSTの興奮性を測定した追跡期間が20分と比較的短いことが、限界として挙げられています。

1~10Hzのmotor ESの研究では、刺激後120分までCSTの興奮性が増加したという報告があるため、CSTの興奮性の時間的変化がmotor ESの適用時間に依存するかどうかは、さらなる研究が必要とされています。

対象者が健常者である

神経疾患患者におけるmotor ESの適用時間の影響を調べる必要があると指摘されており、臨床応用を検討するためには、より大規模なサンプルサイズでの検証が求められています。

まとめと学び

ここまでお疲れさまでした!

最後まで読んでいただきありがとうございました。

今回は「The effect of electrical stimulation on corticospinal excitability is dependent on application duration: a same subject pre-post test design.」を参考に、「電気刺激って結局何時間やればいいの?」という疑問に答えていきました。

これからは、「運動閾値での電気刺激は20〜40分くらい」と答えていこうと思います。

ただ、感覚閾値での電気刺激はより長時間実施した報告が多くあるので、刺激強度には十分に注意していきましょう!

今回学んだことをもとに、明日からの臨床で、患者さんの機能回復を最大限にサポートできるよう、さらに研鑽を積んでいきたいと思います!

おわりに

最後まで読んで頂きありがとうございました。

これからも皆さんの臨床の役に立つ情報を発信していきますので、楽しみにしててくださいね😆✨

では、また🦍👋

参考文献

メイン論文⬇️

Andrews, R. K., Schabrun, S. M., Ridding, M. C., Galea, M. P., Hodges, P. W., & Chipchase, L. S. (2013). The effect of electrical stimulation on corticospinal excitability is dependent on application duration: a same subject pre-post test design. Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation, 10(1), 51.

日本脳卒中学会脳卒中ガイドライン委員会. 脳卒中治療ガイドライン2021. 協和企画, 2021.

Gerard J.Tortra,Bryan Derrickson:トートラ人体解剖生理学 原書11版.丸善出版,2020.

シェイクマン,ボウマン,他:臨床神経科学とリハビリテーション. 西村書店, 2020.

庄本康治:PT・OTビジュアルテキスト エビデンスから身につける物理療法 第2版. 株式会社羊土社, 2023.

吉田英樹:Crosslink 理学療法学テキスト 物理療法学. 株式会社メジカルビュー社, 2021.

網本 和・菅原憲一:標準理学療法学 専門分野 物理療法学. 株式会社 医学書院, 2020.

コメント