どうも、サギョウ先生です!

今回は、タイトルにあるように、TENSの鎮痛効果を神経生理学的なメカニズムの視点から勉強しようと思いました!

電気刺激療法といえばTENS!使用頻度も多いTENSを実施する上で、避けては通れない神経生理学的なメカニズムを論文レビューを通してわかりやすく解説していきますので、ぜひ最後まで見ていってください!

てことで、今回は「Neurobiological mechanisms of TENS-induced analgesia.」で得られた情報とこれまでの僕の知識を織り交ぜながらサギョウ先生解釈で書いていこうと思います‼️

ちなみにFREE記事なので以下⬇️から読むことができますよ😆

本題に入る前に、僕の思いを聞いてください🙇♂️

僕は作業療法が大好きでして、特に対象者の「ひととなり(ナラティブ)」を意識して、心から身体を変えていくという点が好きです!

一方で、臨床や学校教育の中で、ナラティブに目が行きすぎてしまい、メカニズムやエビデンスに弱い部分も感じていました、、、

そこで、作業療法士がナラティブだけでなく、科学的なメカニズムやエビデンスを身につけるための一助となるように情報発信を始めました!

「自分の介入に自信がない」「他職種の話についていけない」「患者さんに説明できない」と感じてる作業療法士はぜひ僕と一緒に勉強しませんか🦍🔥

では、さっそく本題にいきましょ〜う!

⚠️注意⚠️

今回の内容は、あくまでもサギョウ先生解釈ですので、分かりやすさやリハビリに役立つアイデアになるように心がけています。その為、紹介論文の内容と異なってしまう場合があります。

必ず一次情報を確認してから、今回の知識を役立ててください。

医学的な正しさを保証するものではございませんので予めご理解ください。

目次を見ただけで「読むのめんどっ!!」って思った方もいるかと思います。

お察しの通り、この記事は約15,000文字あります(苦笑)

そこで!!

時間がない人にも理解しやすい様に、目次の右横に(パッと見◯)と記載したので、ここを優先的に読んでください。さらに◯の数字順に読むと理解しやすいかと思います!

概要

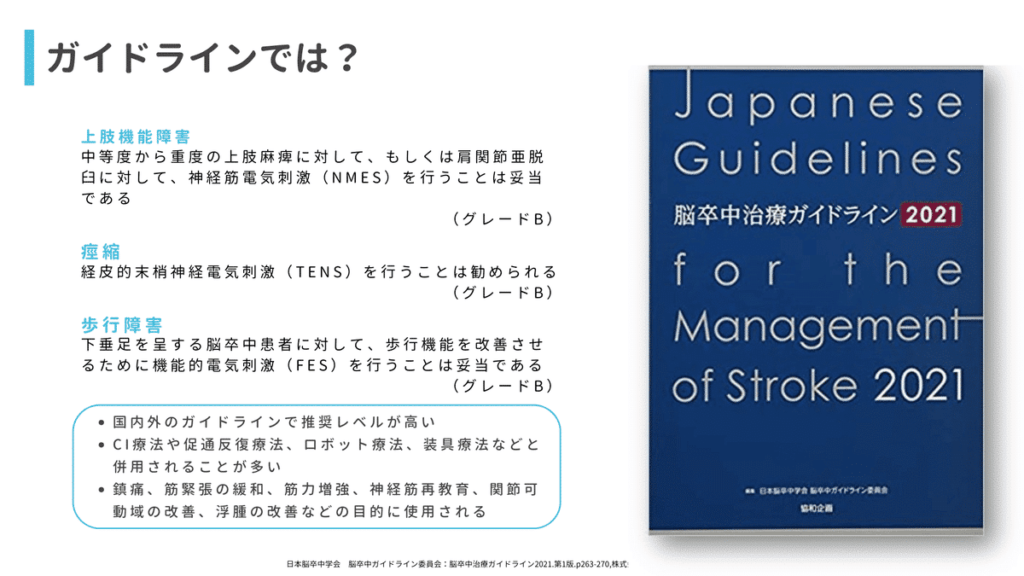

昨今、脳卒中後の運動機能回復において注目を集め、脳卒中治療ガイドライン2021でも推奨されている「電気刺激療法」。

なかでも、経皮的電気神経刺激(TENS)は痙縮や疼痛に対しての効果も報告されており、使用頻度が高い電気刺激療法の一つではないでしょうか?

その証拠にTikTokにアップした電気刺激療法に関する投稿の中でも、最も再生数&保存数が多いのがTENSです↓

この記事では、特にTENSを中心に、その神経生理学的メカニズムについて解説していきます。

電気刺激療法は、筋力増強、痛みの軽減、感覚機能の改善など、様々な効果が期待できます。

電気刺激療法の概要(NMES中心)は以下をご覧ください↓

特にTENSは、痛みを感じている部位の神経を刺激して、痛みを和らげる効果があります。

鎮痛効果の神経生理学的なメカニズムを知ることで、より臨床でも応用できると思います。

この記事を読んで、明日からの臨床に役立てていきましょう!

↓TENSに関しては、Instagramでも解説しています↓

なぜこの論文を読もうと思ったのか?

普段何気なく行っている電気刺激療法が「どんなメカニズムで患者さんの体に変化を与えているのだろう?」「このメカニズムを知ることができれば、多くの患者さんに応用できるんじゃないか?」とある日の臨床中に思いました。

お恥ずかしながら、僕自身、TENSは教科書レベルの知識で、一般的に報告されているパラメータの設定で実施することがほとんどでした。

効果が出にくい患者さんには「個人差かな?」と、大きな疑問を抱くこともなく実施し続けてきました。

ただ、電気刺激の生理学的メカニズムなどを調べていくと「あれ?これはちゃんとメカニズムを知れば多くの人に応用できるのかもしれない」と思い、TENSのメカニズムを解説している論文を探しました。

僕が出会ったこの神論文は、そんなTENSの神経生理学的なメカニズムを周波数の違いで解説していて、日々の臨床における疑問を解消するヒントが詰まっていると感じました!

ぜひ一緒に内容を確認していきましょう。

この論文の目的

この論文の目的は、TENSがヒトの痛みを軽減するメカニズムを神経生理学的に解明し、臨床応用への道筋をつけることです。

具体的には、以下の3点です↓

TENSの鎮痛効果の検証

高頻度(100Hz)低強度TENSと、低頻度(4Hz)高強度TENSの2種類のTENSが、それぞれsham TENSと比較して鎮痛効果があるのか?

今回の論文でもかなり重要な刺激パラメータ。その具体的な意味や設定方法を詳しく解説した記事&動画はこちら↓

TENSの作用機序の解明

TENSによる鎮痛効果が、どのような神経生理学的メカニズムによって生じるのかを明らかにすること。

- 侵害刺激に対する知覚反応(痛みの強度と不快感)

- レーザー誘発電位(LEP)のN1, N2, P2波の振幅変化

- 時間周波数解析による脳波のERPとα-ERDの振幅変化

- 安静時脳波のアルファ波変化

- 脳の機能的結合の変化(S1/M1とmPFC間の結合)

↑これらの指標を用いて、TENSが脳の活動に与える影響を詳細に調べました。

臨床応用への貢献

得られた知見を基に、TENSを臨床でより効果的に使用するための情報を提供すること。

特に、刺激パラメータ(周波数、強度、刺激部位)の選択が重要であること、異なる種類のTENSが異なる鎮痛効果と脳活動変化をもたらすことを示唆しました。

これらの目的を達成するために、80人の健康なボランティアを対象に、sham TENSを対照とした実験を行い、TENSが痛みの知覚と脳活動に与える影響を詳細に分析しました。

この研究は、TENSのメカニズムをより深く理解し、臨床現場でより効果的にTENSを利用するための基礎となることを目指していますよ!

そもそもTENSとは?

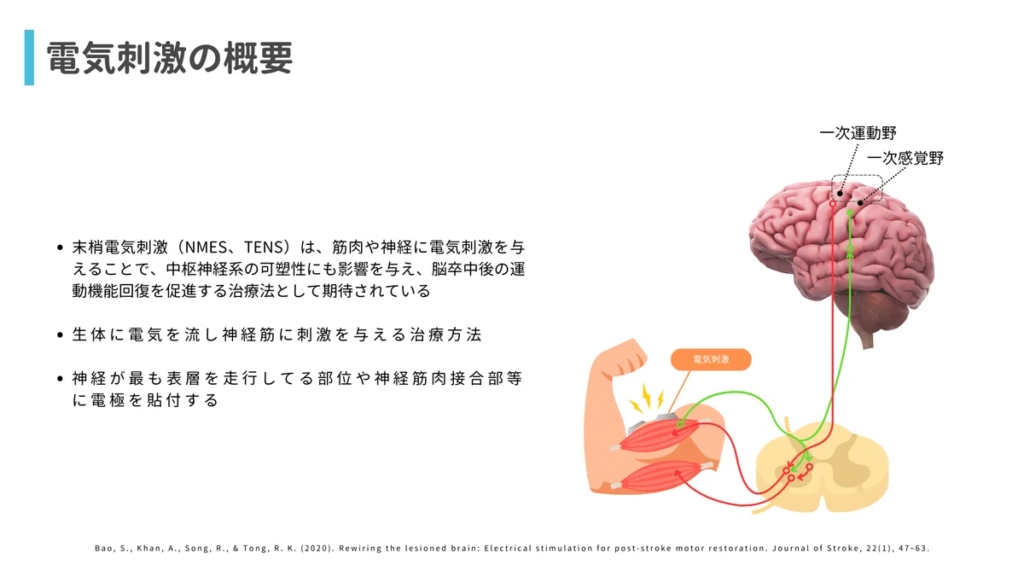

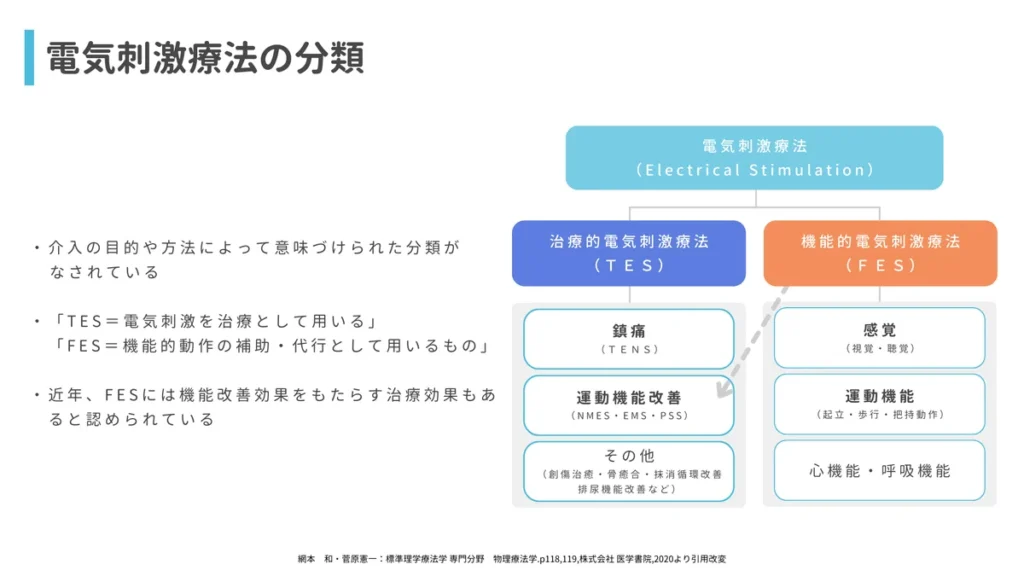

電気刺激療法は目的によって分類されていますが、大きく電気刺激を行うことでの改善などを目的とした「治療的電気刺激療法(TES)」と、機能代行を目的とした「機能的電気刺激(FES)」の2つがあります。

TENSはTESの代表的な電気刺激療法の1つでして、古くから利用されています。

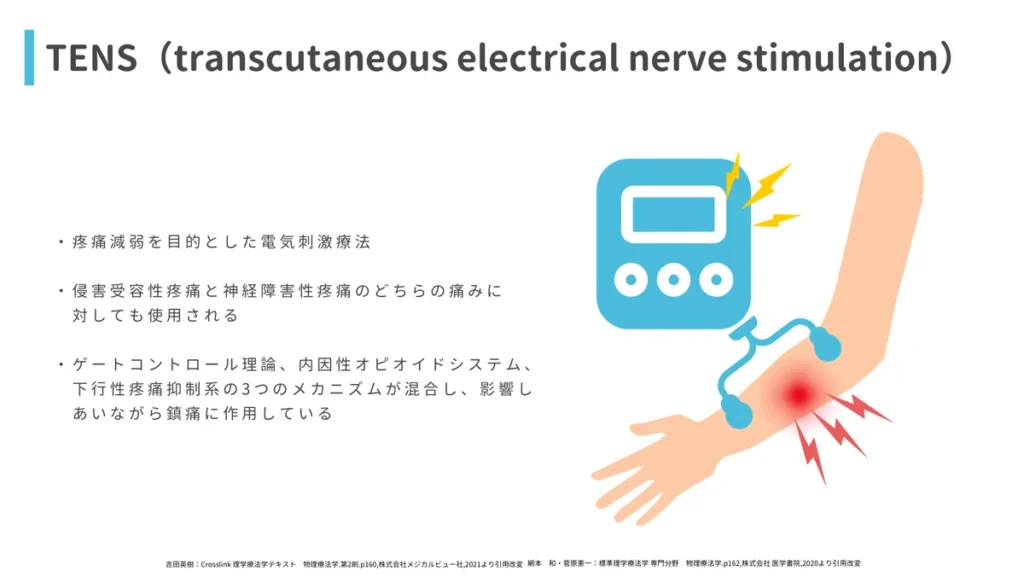

そもそもTENSとは、筋肉の収縮を最小限に抑えつつ、主に感覚神経(末梢神経)を刺激し、鎮痛を主目的に使用する電気刺激療法です。

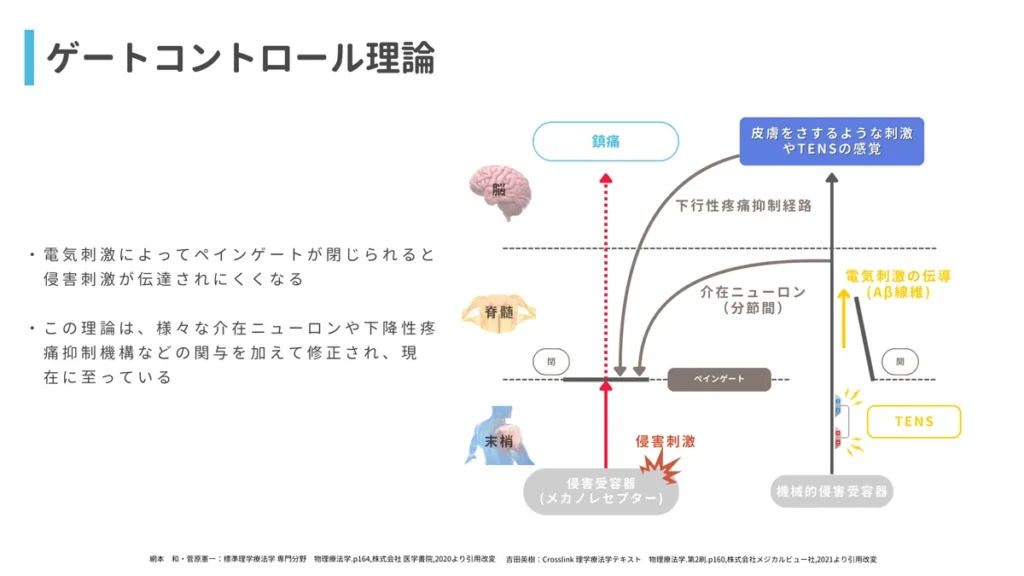

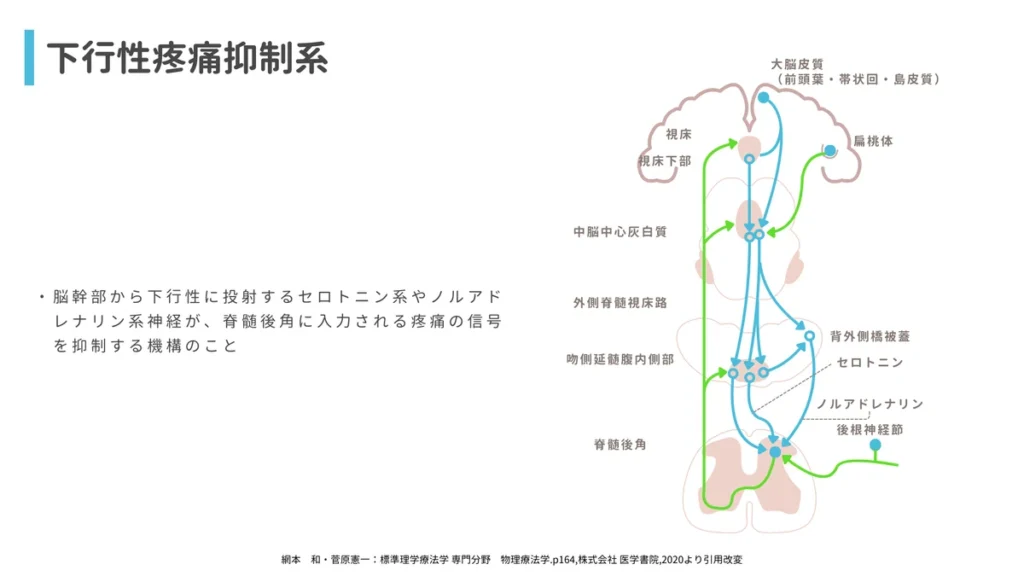

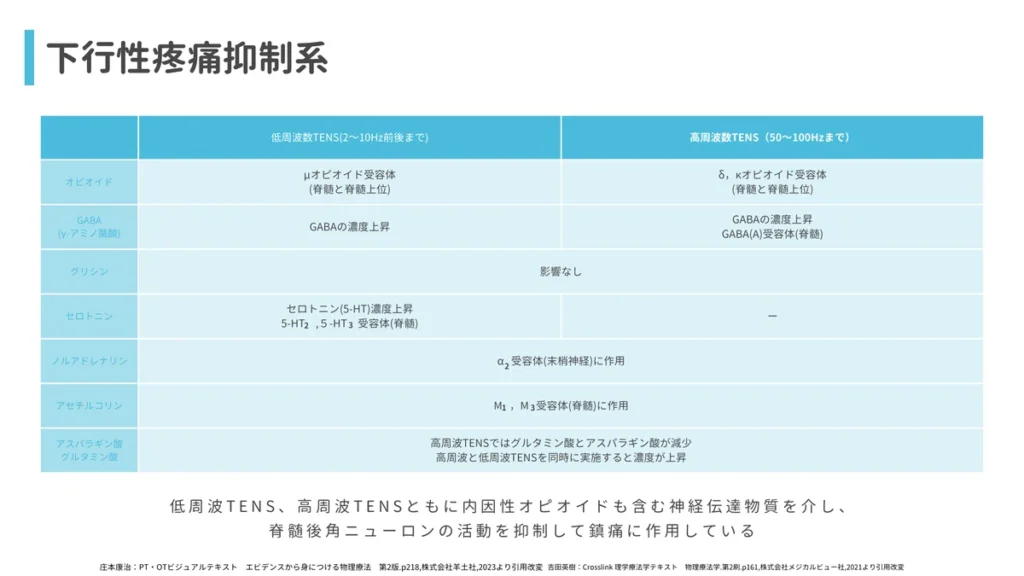

鎮痛に関しては、ゲートコントロール理論や内因性オピオイドシステム、下行性疼痛抑制系の主に3つのメカニズムからなるとされています。

副作用はほとんどなく、運動療法に組み合わせて実施することが望ましいと言われています。

また、近年は鎮痛のみでなく、脳の可塑性を促進し、運動機能や感覚機能の改善にも貢献することも示唆されています。

TENSと同様に感覚神経に対してアプローチをすることで運動学習を促すことが報告されたPNS(主にSES)についての記事はこちら⬇️

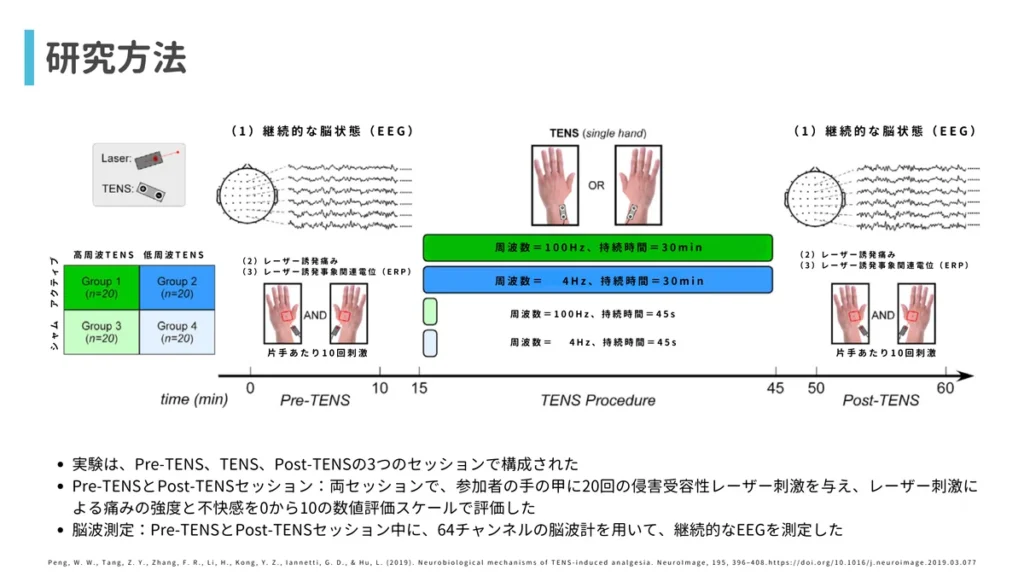

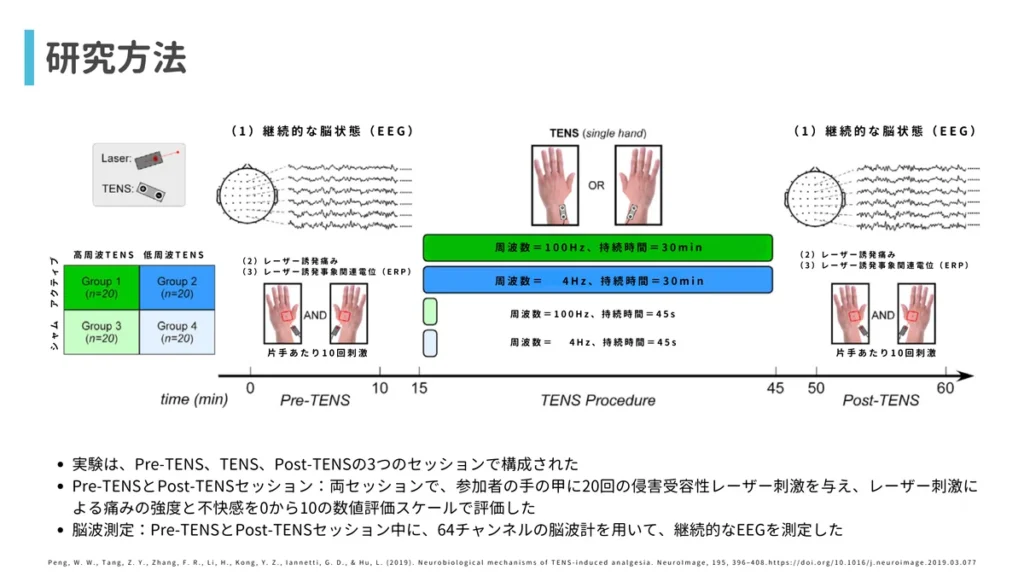

研究方法

まずは上図を見てなんとなくイメージしましょう。

また後でこの図は解説します。

では、詳しい研究方法を見ていきましょう!

対象者の情報

人数

・合計80人

健康状態

・健康で、痛みのないボランティア

既往歴

・末梢神経系または中枢神経系の疾患がない

・心臓ペースメーカーを使用していない

・慢性的な痛みがない

・いかなる種類の鎮痛剤も服用していない

利き手

・全員が右利き

性別

・女性40人、男性40人

年齢

・平均年齢20.5歳(年齢範囲は18歳から27歳)

TENS経験

・TENSを受けたことがない

グループ分け

被験者は以下の4つのグループにランダムに割り当てられました↓

- グループ1:高頻度(100Hz)のアクティブTENSを受けるグループ

- グループ2:低頻度(4Hz)のアクティブTENSを受けるグループ

- グループ3:高頻度のシャムTENS(偽刺激)を受けるグループ

- グループ4:低頻度のシャムTENSを受けるグループ

TENSの設定

アクティブTENS

アクティブTENSは、「高頻度低強度TENS」と「低周波高強度TENS」の2つを設定しています。

- 貼付位置:手首の橈骨神経上

- 電極:直径16mmの円形電極を3cm間隔で配置

- 通電時間:30分間

- 電気波形:定電流方形波パルス

- 電気設定(パラメータ)

- 高頻度TENS

- 周波数:100Hz

- パルス幅:200μs

- 刺激強度:チクチクする感覚

- 低頻度TENS

- 周波数:4Hz

- パルス幅:200μs

- 刺激強度:耐えられる程度の痛みを伴う感覚

- 高頻度TENS

シャムTENS

貼付位置やパラメータはアクティブTENSと同様に設定していますが、刺激は45秒間のみとし、刺激強度は電気刺激を感知できる最小限の強度に設定しています。

プロトコル

1.Pre-TENSセッション(約10分)

TENS刺激を行う前に、脳波測定とレーザー刺激を実施しています。

レーザー刺激の詳細↓

刺激装置

波長1.34μm、パルス持続時間4msの赤外線ネオジムヤグレーザーを使用

刺激部位

両手の甲の4x4cmの範囲にレーザーパルスを照射

刺激頻度

各手の甲に10回ずつ、合計20回のレーザー刺激

刺激間隔

18秒から20秒の間でランダムに設定

刺激順序

左右の手への刺激順序は、最大2回連続で同じ手が刺激されないように、擬似ランダム化された

刺激強度

事前セッションで、0から10の数値評価スケールで7の痛みの強さになるように個別に調整

痛みの評価

レーザー刺激後約3秒後に、痛みの強度と不快感を0から10の数値評価スケールで評価

脳波測定の詳細↓

脳波測定

電極配置

国際10-20法に従って、64個のAg-AgCl電極を頭皮に配置

サンプリングレート

1000Hzで脳波データを収集した

基準電極

鼻を基準電極として使用

眼電位記録

眼球運動のアーチファクトを記録するために、左右の眼の周囲に電極を配置した

2.TENSセッション(約30分)

アクティブまたはシャムTENSを30分間(シャムTENSは45秒のみ)行っています。

※TENSの設定で記載した刺激を実施

3.Post-TENSセッション(約10分)

TENS刺激後に、脳波測定とレーザー刺激を再度実施しています。

アウトカム

今回の研究では、主観的な痛みの評価と脳波データの両方を分析しています。

主観的な痛みの評価

痛みの強度

0から10までの数値評価スケール(NRS)を使用し、0を「痛みが全くない」、10を「想像できる最悪の痛み」として、被験者がレーザー刺激によって誘発された痛みの強さを自己申告しました。

痛みの不快感:0を「全く不快でない」、10を「最大限に不快」とするNRSを用いて、レーザー刺激によって誘発された痛みの不快さを被験者が評価しました。

レーザー誘発電位(LEPs)

時間領域での解析

N1波

レーザー刺激後、150~500ミリ秒の間に現れる最初の負のピークで、刺激と反対側の中心電極(Cc)で測定されました。

N2波:N1波に続く負のピークで、中央電極(Cz)で測定されました。

P2波:N2波に続く正のピークで、中央電極(Cz)で測定されました。

各波形の振幅と潜時が測定され、TENSによる変化が評価されました。

時間周波数領域での解析

事象関連電位(ERP)

レーザー刺激に対する位相ロックされた脳波応答を、100~500ミリ秒、1~10Hzの範囲で評価しました。

アルファ波帯域の事象関連脱同期(α-ERD)

レーザー刺激に対する非位相ロックされた脳波応答を、500~1000ミリ秒、8~12Hzの範囲で評価しました。

各時間周波数成分の大きさが測定され、TENSによる変化が評価されました

安静時の脳波振動

頭皮レベルでの解析

レーザー刺激前の4秒間の脳波データを用いて、1〜30Hzの周波数範囲で脳波スペクトルを分析しました。

特に、アルファ波(8~12Hz) の振幅の変化を調べいます。

ソースレベルでの解析

ダイナミックイメージングオブコヒーレントソース(DICS)というビームフォーミングアルゴリズムを用いて、脳内のアルファ波振動の発生源を特定したようです。

両側の一次感覚運動皮質(S1/M1) におけるアルファ波のパワーの変化を評価しました。

機能的結合性解析

S1/M1と内側前頭前野(mPFC) の間のアルファ波帯域での機能的結合性を、コヒーレンスと方向性伝達関数(DTF)を用いて評価していますね。

分析方法や統計方法に関しては省略しますね。

研究結果

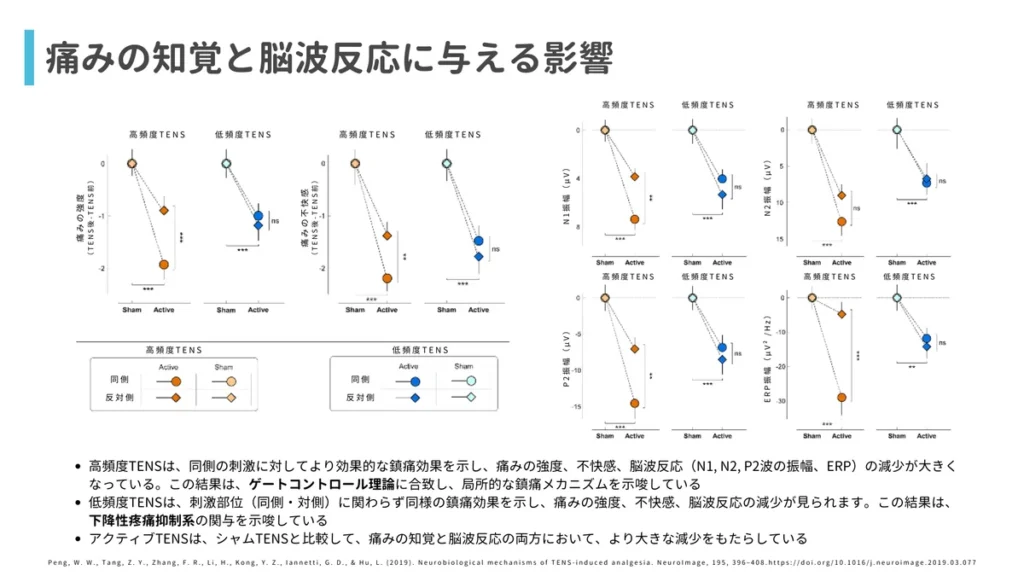

痛みの知覚と脳波反応に与える影響

上図左には、レーザー刺激によって誘発された痛みの強度と不快感に対するTENSの効果が示されています。

高頻度TENS は、刺激部位と同側の手にレーザー刺激を与えた場合に、痛みの減少が最大になりました。

一方、、、

低頻度TENS は、刺激部位に関わらず、両側の手で同程度の痛みの減少が見られました。

上図右には、レーザー刺激によって誘発された脳波反応(N1、N2、P2波)に対するTENSの効果が示されています。

高頻度TENS は、同側刺激の場合に、N1、N2、P2波の振幅減少が最大になりました。

一方、、、

低頻度TENS は、刺激部位に関わらず、同様の振幅減少が見られました。

これらのことから、、、

高頻度TENSは、同側の刺激に対してより効果的な鎮痛効果を示し、痛みの強度、不快感、脳波反応(N1, N2, P2波の振幅、ERP)の減少が大きくなります。

この結果は、ゲートコントロール理論に合致し、局所的な鎮痛メカニズムを示唆しています!

低頻度TENSは、刺激部位(同側・対側)に関わらず同様の鎮痛効果を示し、痛みの強度、不快感、脳波反応の減少が見られます。

この結果は、下降性疼痛抑制系の関与を示唆しています。

また、アクティブTENSは、シャムTENSと比較して、痛みの知覚と脳波反応の両方において、より大きな減少をもたらします。

これらの結果から、TENSの周波数と刺激部位が、鎮痛効果に影響を与えることがわかりますね!

高頻度TENSは局所的な鎮痛に適しており、低頻度TENSは広範囲の鎮痛に適していると考えられます!!!

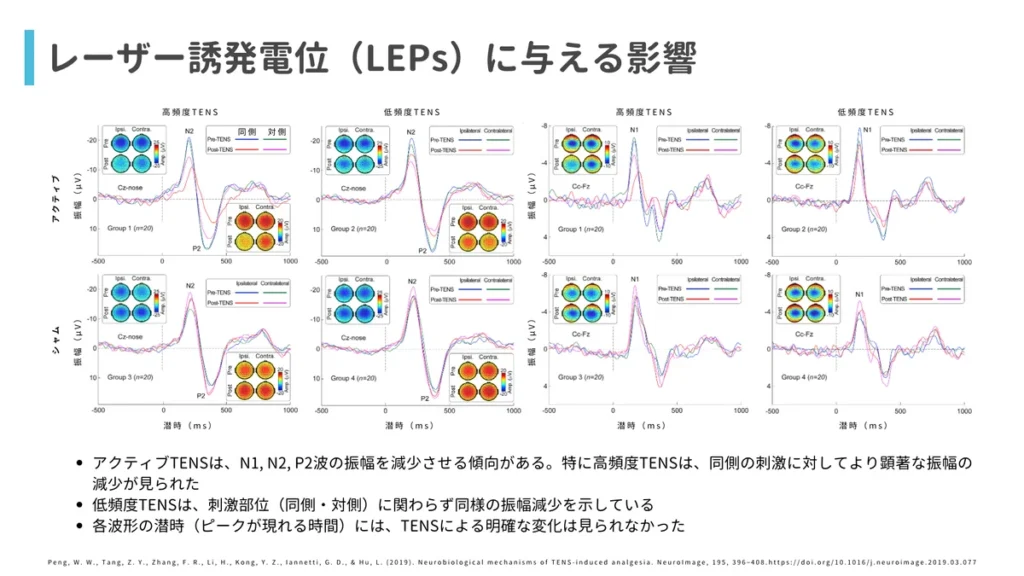

レーザー誘発電位に与える影響

上図は、高頻度TENSと低頻度TENS、およびアクティブTENSとシャムTENSが、レーザー誘発電位(LEPs)に与える影響を視覚的に示しています。

N1波(右図)

刺激の初期段階で生じる電位であり、対側の中心電極で最大となる分布を示しています。

N2波(左図)

中期の段階で生じる電位であり、頭頂部で最大となり、側頭部にも広がる分布を示します。

P2波(左図)

後期の段階で生じる電位であり、より中心的な分布を示します。

これらのことから、、、

アクティブTENSは、N1, N2, P2波の振幅を減少させる傾向があります。

特に高頻度TENSは、同側の刺激に対してより顕著な振幅の減少が見られます。

低頻度TENSは、刺激部位(同側・対側)に関わらず同様の振幅減少を示します。

各波形の潜時(ピークが現れる時間)には、TENSによる明確な変化は見られません。

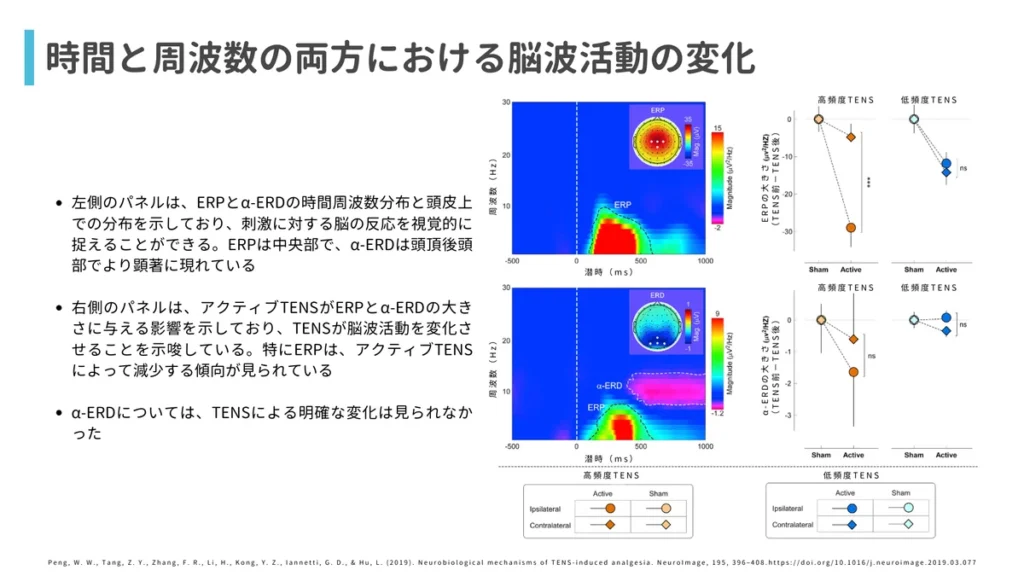

時間と周波数の両方における脳波活動の変化

上図左は、 実験グループと条件を平均した、ERPとα-ERD応答の時間周波数分布と頭皮分布を示しています。

時間周波数分布

脳波信号の周波数成分が時間とともにどのように変化するかを示す図です。

頭皮分布図

脳波活動が頭皮上のどの領域で強く現れているかを示す図です。

カラーバーは、刺激前期間(-400msから-100ms)を基準とした、振動の大きさの増減を表しています。

ERPは中央部で、α-ERDは頭頂後頭部でより顕著に現れています。

上図右は、ERP(右上)とα-ERD(右下)の大きさに対するアクティブTENSの効果は、Pre-TENSとPost-TENSセッション間の差(TENS前ーTENS後)として表されています。

特にERPは、アクティブTENSによって減少する傾向が見られます。

α-ERDについては、TENSによる明確な変化は見られませんでした。

これらのことから、、、

TENSが痛みの知覚だけでなく、脳波活動にも影響を与えることがわかります!

特に、高頻度TENSと低頻度TENSがERPの大きさに与える影響の違いは、異なる鎮痛メカニズムを示唆しています。

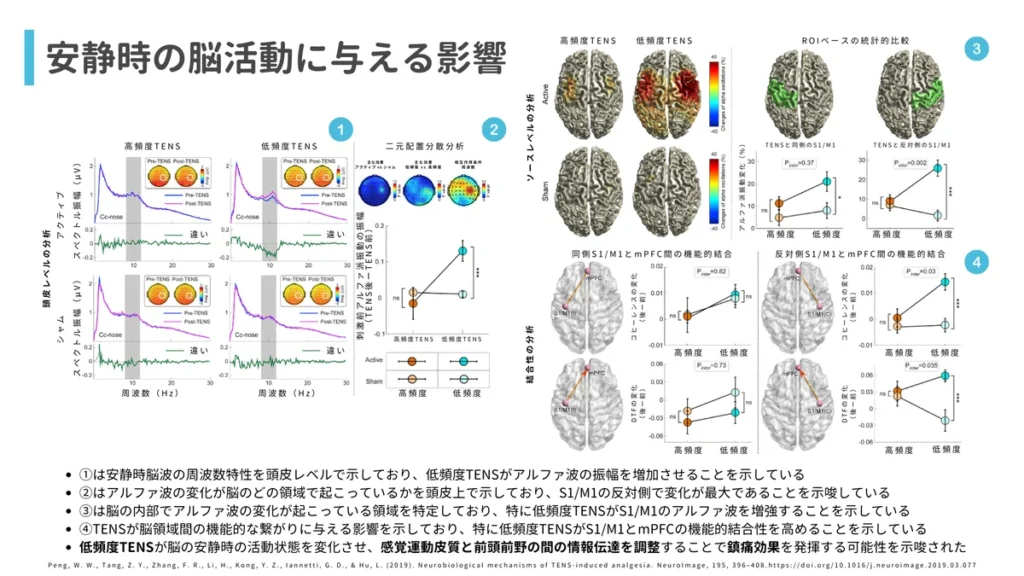

安静時の脳活動に与える影響

上図は、TENSが安静時の脳活動に与える影響を多角的に分析した結果を示しています。具体的には、「頭皮レベルの脳波活動:①②」、「脳の特定領域における活動(ソースレベル):③」、「脳領域間の機能的結合性:④」の3つの側面から分析しています。

①頭皮レベルでの脳波活動の変化

①では、4つの実験グループにおける、広帯域の安静時脳波振動を比較しています。特に、TENS前(Pre-TENS)とTENS後(Post-TENS)のアルファ波(8-12Hz)の振幅の変化に注目しています。

緑色の波形は、Post-TENSとPre-TENSの脳波活動の差を示しています。

①の図から分かる結果は、、、、

低頻度アクティブTENSグループでのみ、Post-TENS期間にアルファ波の振幅が有意に増加しました。

頭皮マップは、アルファ波の振幅が頭皮上のどの領域で強く現れるかを示しており、後頭部で最大であることが示されています。

この結果は、低頻度TENSが脳の安静時活動に影響を与え、特にアルファ波の振幅を増加させることを示唆しています。

アルファ波はリラックスや注意散漫な状態と関連があるため、低頻度TENSが脳の活動を抑制する方向に働く可能性を示していますね!

②頭皮レベルでのアルファ波変化の比較

②では、アルファ波の変化量(Post-TENSからPre-TENSを引いた値)をグループ間で比較しています。

二元配置分散分析(two-way ANOVA)を用いて、TENS周波数(高頻度または低頻度)と条件(アクティブまたはシャム)の2つの要因がどのようにアルファ波変化に影響するかを調べています。

②の図から分かる結果は、、、

TENS周波数と条件の間に有意な相互作用が見られました。

この相互作用は、TENSを施術した側の反対側の一次感覚運動皮質(S1/M1)中央電極で最大でした。

低頻度TENSグループでのみ、Post-TENS期間にアルファ波振幅が増加しました。

この結果は、低頻度TENSが特に反対側のS1/M1でアルファ波の活動を増加させることを示しています。

これは、低頻度TENSが脳の特定の領域に選択的に影響を与える可能性を示唆していますね!

③ソースレベルでのアルファ波変化

③では、脳波信号の発生源を推定するソースレベル分析を用いて、アルファ波の変化が脳のどの領域で起こっているかを調べています。

特に、S1/M1におけるアルファ波振動のパーセンテージ変化に注目しています。

③の図から分かる結果は、、、

低頻度アクティブTENSのみが、両側のS1/M1でアルファ波振動を有意に増強しました。

二元配置分散分析により、TENS施術側の反対側のS1/M1で、TENS周波数と条件の有意な相互作用が見られました。

ソースレベルのプロットは、アルファ波の変化量が10%以上のボクセルを示しており、S1/M1での変化が顕著であることを示しています。

この結果は、低頻度TENSがS1/M1の活動を直接的に変化させ、特にアルファ波振動を増強させることを示唆しています。

S1/M1は感覚と運動を司る領域であるため、低頻度TENSが鎮痛効果を発揮する上で重要な役割を果たしている可能性が考えられます。

④機能的結合性の変化

④では、S1/M1と内側前頭前野(mPFC)間の機能的結合性の変化を分析しています。

mPFCは下行性疼痛抑制系の中核領域であり、S1/M1との連携が鎮痛に重要であると考えられています。

コヒーレンスと方向性伝達関数(DTF)という2つの指標を用いて、機能的結合性を評価しています。

用語説明✍️

コヒーレンス:二つの信号間の類似度を測る指標です。

DTF:脳の領域間の情報の流れの方向と強度を推定する指標です。

④の図から分かる結果は、、、

低頻度TENSが、S1/M1とmPFC間の機能的結合性を有意に増強させました。

特に、TENS施術側の反対側のS1/M1とmPFC間の結合が強化されました。

DTFの結果は、S1/M1からmPFCへの情報伝達が増強されたことを示しています。

この結果は、低頻度TENSがS1/M1とmPFC間の連携を強化し、下行性疼痛抑制系を活性化することで鎮痛効果を発揮する可能性を示唆しています。

mPFCは痛みの調節に関わる重要な領域であり、S1/M1との機能的結合性の変化が鎮痛効果に寄与していると考えられます。

結果のまとめ

TENSには、高頻度・低強度TENSと、低頻度・高強度TENSの2種類があり、それぞれ異なる鎮痛効果と神経メカニズムを持つことが示されました。

鎮痛効果

高頻度TENSは、、、

刺激部位と同じ側の手に侵害刺激を与えた場合に、最大の鎮痛効果を示しました。つまり、空間的に局所的な効果です。

低頻度TENSは、、、

刺激部位に関わらず、両手に同様の鎮痛効果を示しました。つまり、空間的に広範囲な効果です。

脳活動の変化

高頻度TENSは、、、

侵害刺激によって誘発される脳波反応(N1、N2、P2波)振幅を低下させますが、その効果は刺激部位に依存していました。

低頻度TENSは、、、

安静時脳波において、リッラックスと関連するアルファ波の振幅を増加させました。特に、刺激側と反対側の一次感覚運動皮質(S1/M1)で顕著でした。

また、S1/M1と内側前頭前野(mPFC)機能的結合性を増強させました。この変化は、下行性疼痛抑制系の活性化と関連していると考えられます。

神経生理学的メカニズム

今回のタイトルにある神経生理学的なメカニズムをまとめてみました!

この結果は、今回の研究や、これまでの報告からまとめられています。

ココだけを見た人も、時間がある時に今回の研究方法や結果、限界にも目を通してくださいね!

高頻度TENSのメカニズム

ゲートコントロール理論に基づき、太いAβ線維を活性化し、脊髄後角での侵害情報伝達を抑制すると考えられます。ただし、上位脊髄からの下行性抑制メカニズムも関与している可能性が示唆されています。

補足

【ゲートコントロール理論】

高頻度低強度TENSは、太いAβ線維を活性化し、脊髄後角レベルで、細いAδ線維とC線維を介して伝達される侵害情報を抑制すると考えられています。このメカニズムは、刺激部位と同側の局所的な鎮痛効果に関連しています。

【上位脊髄からの下行性抑制】

一部の研究では、高頻度TENSの鎮痛効果が、脊髄だけでなく、上位脊髄からの下行性抑制メカニズムも関与している可能性を示唆しています。これは、完全な脊髄損傷を持つラットでも高頻度TENSが鎮痛効果を示すものの、その効果が減少することから支持されています。

【オピオイド受容体】

高頻度TENSの鎮痛効果は、脊髄および吻側延髄腹内側部(RVM)におけるδ-オピオイド受容体の活性化によって媒介される可能性が示唆されています。動物実験では、脊髄やRVMにδ-オピオイド受容体拮抗薬を投与すると、高頻度TENSの鎮痛効果が減弱することが示されています。

TENSを実施することで、内因性オピオイドが放出され、中脳水道周辺灰白質(PAG)や吻側延髄腹内側部(RVM)などの中枢神経系のオピオイド受容体と結合することで鎮痛が生じますが、周波数によって放出される内容が変化します。

さらに詳しく↓

オピオイド受容体の活性化は痛みを伝達させるグルタミンの放出や抑制に関わっている。

【鎮痛の流れ】

PAGはオピオイド受容体をもち、PAGに存在するニューロンは抑制性で、この伝達物質は延髄大縫線核(だいほうせんかく)を脱抑制する

↓

大縫核からの神経伝達は脊髄の後外側索を下行して、脊髄後角の痛覚抑制核群に投射し、痛み情報が脳へ伝達されることを抑制する

※さらに細かく↓

大縫線核から発する神経線維は脊髄後角に信号を送り、その終末においてセロトニンを分泌する

↓

セロトニンは脊髄に存在するニューロンに作用し、エンケファリンを分泌させる

↓

エンケファリンは脊髄後角でシナプスを結合するAδ・C線維からの入力をシナプス前およびシナプス後抑制する

この様に鎮痛系が働くことで、痛み信号で生じる多くの局所的な脊髄反射や逃避反射を阻止している

TENSの鎮痛効果は、セロトニン受容体の活性化やGABAの放出を起こすことも想定されている

1〜4Hz前後の低周波TENS時には、μオピオイド受容体が活動し、βエンドルフィンやエンケファリンの脳脊髄液内の濃度が上昇します。

一方、40〜200Hzの高周波TENS時には、δオピオイド受容体が活動し、ダイノルフィンの脳脊髄液内の濃度が上昇します。

200Hz以上の高周波TENSでは、セロトニンやノルアドレナリンなどの神経伝達物質が鎮痛に関わっているようです。

ある報告では、刺激開始から3日目まではTENSによる鎮痛効果があったが、5日目以降は鎮痛効果が見られなかったとされており、これは、内因性オピオイドの拮抗物質が分泌されたことによるもだったそうです。

この鎮痛効果の減弱化が起きにくくなる方法として、低周波、高周波を同時に実施する方法があります。こうすることによって、脳脊髄液内のオピオイド物質濃度が増大し、10日以上実施しても鎮痛効果が得られたとのことです。

このことから、迷った時にはどちらの周波数も同時に実施するのがおすすめですね!

低頻度TENSのメカニズム

侵害受容性のAδおよびC線維を活性化し、中枢神経系の下行性疼痛抑制系を活性化することで鎮痛効果を発揮すると考えられます。特に、中脳水道周囲灰白質(PAG)と吻側延髄腹内側部(RVM)の活動変化が下行性疼痛抑制系を誘発する上で重要な役割を果たしている可能性も示唆されています。

補足

【下行性疼痛抑制系】

低頻度高強度TENSは、侵害受容性のAδ線維とC線維を活性化し、中脳水道周囲灰白質(PAG)と吻側延髄腹内側部(RVM)の中枢神経系の構造を刺激することで、下行性疼痛抑制系を活性化すると考えられています。このメカニズムは、刺激部位に依存しない、より広範囲な鎮痛効果に関連しています。

【脳波のアルファ波】

低頻度TENSは、一次感覚運動皮質(S1/M1)アルファ波の振幅を増加させることが観察されています。このアルファ波の増加は、感覚刺激に対する知覚や脳反応を減少させることが知られており、低頻度TENSの鎮痛効果の一因である可能性があります。

【S1/M1とmPFCの機能的結合】

低頻度TENSは、S1/M1と内側前頭前野(mPFC)間の機能的結合性を増強させることが観察されています。mPFCは下行性疼痛抑制系の重要な領域であり、PAGと解剖学的に連結しているため、この結合性の増強が鎮痛効果に寄与している可能性があります。

【拡散性侵害抑制調節(DNIC)】

低頻度TENSは、脊髄網様体背側核(SRD) のニューロンを活性化することで、DNICシステムを動員する可能性も示唆されています。DNICの鎮痛効果は、SRD回路と前頭前皮質との機能的結合の強さによって調整されることがわかっており、S1/M1とmPFC間の結合性の増強がDNICシステムを介した下行性抑制を強化する可能性を示唆しています。

痛みの知覚は、脳の働きに基づくトップダウンモデュレーションによって変調されるとされており、これを痛みのディッセンディング機能と呼びます。

このディッセンディング機能には、痛みの予期、鎮痛の期待、注意といった認知的側面に加えて、不安、抑うつ状態などの情動的側面も関与するとされており、下行性疼痛抑制系はこのディッセンディング機能の一つとされています。

ちなみに、トップダウン的な感覚情報の知覚を、痛みのアッセンディング機能といいます。

下行性疼痛抑制系に特に関与するのがPAGです。

PAGは大脳皮質や視床下部、扁桃体などのから幅広い入力を受け、橋中脳背外側被蓋部やRVMへ投射していて、これらを経由して脊髄後角へ情報を伝達しています。

最終的に脳幹から脊髄へ下行する抑制系として、ノルアドレナリンとセロトニンを神経伝達物質として放出し、末梢から上行してくる痛み情報を抑制します。

また、脊髄内鎮痛メカニズムも存在していまして、これは脊髄介在ニューロンからGABAやグリシンといった抑制性神経伝達物質を放出し、脊髄後角の痛覚ニューロンを抑制しています。

臨床への応用

ここまでの結果から、臨床への応用を考えていきたいと思います!

TENSの種類の使い分け

高頻度TENSは、局所的な鎮痛効果を示し、脊髄レベルでの侵害情報伝達を抑制する可能性が高いです!

例えば、患部の近くに電極を設置することで、効果を最大化できると考えられますね!

一方で、

低頻度TENSは、広範囲な鎮痛効果を示し、脳の状態を変化させ、下行性疼痛抑制系を活性化する可能性が高いです!

電極の設置場所に左右されにくい鎮痛効果が期待でるので、皮膚損傷や内臓痛などの患部に電極を貼付しにくい時や、疼痛範囲が曖昧な場合に効果を発揮しそうですよね!

疼痛の種類に応じた使い分け

例えば、筋肉痛や関節痛など、痛む場所が特定できる場合は、高頻度TENSが有効かもしれません。

一方で、

広範囲な疼痛の場合は、、、

例えば、神経因性疼痛や線維筋痛症など、痛む場所が広範囲に及ぶ場合は、低頻度TENSが有効かもしれません。

個々の患者への最適化

患者によって効果が異なるため、患者の状態や痛みの種類、程度などを考慮して、TENSの種類や強度、頻度、電極の設置場所などを調整する必要があると考えられます。

今回の研究結果を踏まえ、患者の状態に合わせた、よりパーソナライズされたTENS治療が可能になるかもしれません。

その他の臨床応用

別の論文の内容にはなりますが、低頻度TENSと高頻度TENSを同時に実施した方が、脳脊髄液内のオピオイド物質濃度が増大するとの報告もあります。

どちらかだけでは効果が得られにくい場合には、両方を同時に実施することも考慮していいかも知れませんね!

この論文の限界

この論文では、TENSのメカニズムや臨床応用について、詳細に解説していますが、いくつかの限界点も指摘されています。

研究の限界を知ることは結果を知ること同じくらい大切なことなので、一緒に確認していきましょう。

対象者が健康なボランティアである点

この研究では、慢性疼痛や疾患を持つ患者ではなく、健康な被験者を対象としています。

そのため、この研究結果が実際の臨床の疼痛患者にそのまま適用できるとは限りません。

患者の病態や薬物治療などの要因が、TENSの効果に影響を与える可能性も考慮する必要があります。

TENSの刺激強度と知覚

この研究では、高頻度TENSでは「痛みを伴わないチクチク感」を、低頻度TENSでは「耐えられる程度の痛み」を刺激強度の基準としています。

これらの知覚は個人差が大きく、客観的な指標とは言えません。

刺激強度の調整方法や知覚の個人差が、結果に影響を与えた可能性も否定できません。

実験デザインの限界

被験者内デザインの欠如

アクティブTENSとシャムTENSでは異なる感覚が生じるため、被験者内デザインでは実験条件を盲検化することが困難でした。そのため、被験者間デザインを採用しましたが、被験者間の個体差が結果に影響を与えた可能性も否定できません。

非特異的な刺激効果

アクティブTENSとシャムTENSで異なる感覚が生じるため、非特異的な刺激効果が結果に影響を与えた可能性を完全に排除することは困難です。

TENSの適用部位

この研究では、手首を走行する橈骨神経にTENSを適用しています。

臨床では、疼痛部位に近い場所にTENSを適用することが一般的ですが、この研究では、その効果を検証しているわけではありません。

異なる適用部位が、結果に影響を与える可能性も考慮すべきですね。

脳活動の測定

脳波(EEG)の空間解像度

脳波は、頭皮上の電極で電気活動を測定するため、空間解像度に限界があります。脳の深部の活動や、より局所的な活動を正確に評価することが困難な場合があります。

アルファ波の解釈

低頻度TENSによるアルファ波の増加が、鎮痛効果に直接どのように関与しているのか、詳細なメカニズムは不明確な部分もあります。

臨床応用への検証不足

この研究結果は、TENSの臨床応用における重要な示唆を与えるものですが、臨床現場での検証が必要です。

特に、慢性疼痛や疾患を持つ患者に対する効果を確認する必要がありますね、

これらの限界点を認識した上で、この論文の内容を臨床に適用することがとても重要です!

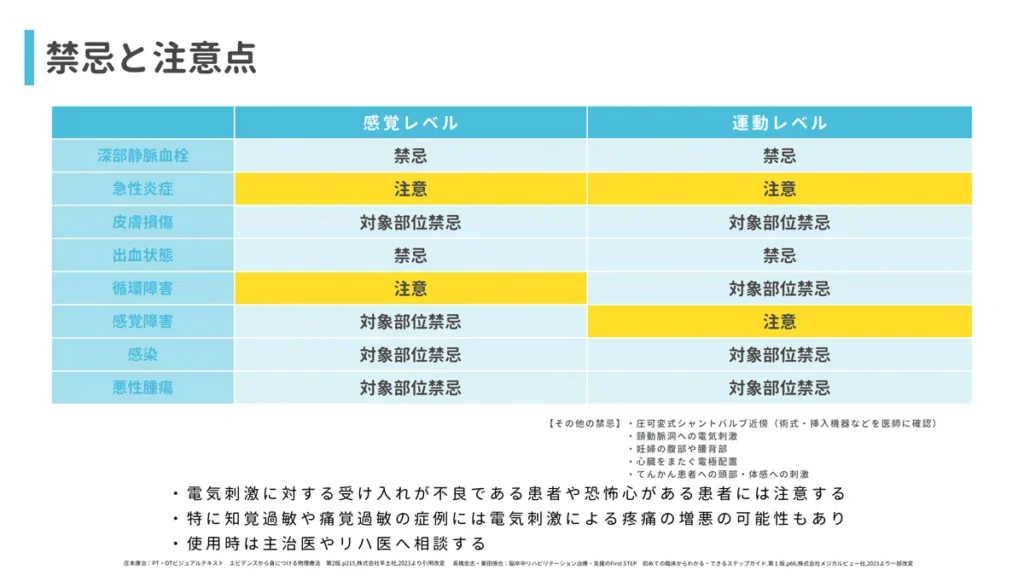

また、電気刺激療法には禁忌なども存在しますので、これらを理解し、医師に確認のもと利用することを強くお勧めします!

まとめと学び

ここまでお疲れさまでした!

超大作をここまで読んでいただきありがとうございました。

今回は「Neurobiological mechanisms of TENS-induced analgesia.」を中心に、電気刺激療法の神経生理学的メカニズムを解説しました。

特に、TENSの周波数による鎮痛メカニズムの違いを改めて理解を深めることができたのではないでしょうか?

臨床では、患者さんの状態や痛みの種類に合わせてTENSを使い分けることが重要でした。

局所的な痛みには高頻度低強度TENS、広範囲な痛みや慢性的な痛みには低頻度高強度TENSが良いかもしれません。

今回学んだことをもとに、明日からの臨床で、患者さんの機能回復を最大限にサポートできるよう、さらに研鑽を積んでいきたいと思います!

おわりに

最後まで読んで頂きありがとうございました。

これからも皆さんの臨床の役に立つ情報を発信していきますので、楽しみにしててくださいね!

では、また🦍👋

参考文献

メイン論文⬇️

Peng, W. W., Tang, Z. Y., Zhang, F. R., Li, H., Kong, Y. Z., Iannetti, G. D., & Hu, L. (2019). Neurobiological mechanisms of TENS-induced analgesia. NeuroImage, 195, 396–408.

Bao, S., Khan, A., Song, R., & Tong, R. K. (2020). Rewiring the lesioned brain: Electrical stimulation for post-stroke motor restoration. Journal of Stroke, 22(1), 47–63.

瀧口述弘:経皮的電気神経刺激(TENS).JOURNAL OF CLINICAL REHABULITATION 臨時増刊 32(7):642-646, 2023.

日本脳卒中学会脳卒中ガイドライン委員会. 脳卒中治療ガイドライン2021. 協和企画, 2021.

Eric .R.Kandel(編): カンデル神経科学 第2版,メディカル・サイエンス・インターナショナル, 2022.

John E.Hall:ガイトン生理学 原著第13版.エルゼビア・ジャパン株式会社,2018.

Gerard J.Tortra,Bryan Derrickson:トートラ人体解剖生理学 原書11版.丸善出版,2020.

森岡周:リハビリテーションのための脳・神経科学入門 改訂第2版. 協同医書出版社, 2016.

石川朗:15レクチャシリーズ 理学療法テキスト 物理療法学・実習, 中山書店, 2016.

庄本康治:PT・OTビジュアルテキスト エビデンスから身につける物理療法 第2版. 株式会社羊土社, 2023.

吉田英樹:Crosslink 理学療法学テキスト 物理療法学. 株式会社メジカルビュー社, 2021.

網本 和・菅原憲一:標準理学療法学 専門分野 物理療法学. 株式会社 医学書院, 2020.

シェイクマン,ボウマン,他:臨床神経科学とリハビリテーション. 西村書店, 2020.

森岡周,阿部浩明(編):標準理学療法学 専門分野 神経理学療法学 第3版.医学書院. 2022.

高橋忠志,栗田慎也:脳卒中リハビリテーション治療・支援のFirst Step . 株式会社メジカルビュー社, 2024.

コメント